�@�@

�@�@![]()

�S������A�w�R�A����@���k���x�Ƃ�����E�����������B�Ƃ������ƂŁA�T��10���`11���͂P���Q���́u�{�R���C�v�B�d�˂ē��̂���k���炨�Q��̗v�����Ă���B

�������A���T�P�V���ɂ́w��^�����i�ψ���x�̑���҂��Ă��邩��A���������̂�т肵����A������Ă͂����Ȃ��B

�X�����]���܂�E�E�E�B

�P�O���`�P�Q�����s���E�E�E�B

�P�R�����]���܂�E�E�E�B

���v��T�Ԃɂ킽��o���ł���B

�X����A�悤�₭������̒i��肪�����̂́A���P�P���ɂȂ낤�Ƃ��Ă����B�S�����炱��ʼn����ڂł��낤���B������݂ɂȂ����z�e���Ƀ`�F�b�N�C�������āA�x�܂��Ȃ���̗[�H�ɏo������B

�������y�R�ŁA���ɂ��Ђ�����Ԃ肻���B

�u���Β�H�v����ɁA���r�[�����ܑ��Z�D�ɐ��ݓn��B

�J���̌�̃r�[���͂܂��i�ʁB�u�E�`�������v�ƁA�����₩�ȍK�����ɐZ��E�E�E�B����Ȃ��ƂōK���Ƃ͉��炵������ł��B

�����A�l�I���̓���ɗU��ꂻ���ɂȂ������A

�u�����͑����̂ŁA�U���Ƀ��[�j���O�R�[�����Ă��������B�v

�����P�Q���߂��̂Ńz�e���ɖ߂�B

���āA�x���Ă��U���ɂ͏o�����Ȃ��ẮA���܂łɖ{�R�ɓ���Ȃ��B�����Ƃ��Ȃ���Δ�s�@��V�����Ƃ����������̂����A������Ɖו����������A�����u�։��v���h���B�Ƃ������ƂŁA�����Ԃŏo������\�肾�B���C�ɓ����āA���X�ɏA�Q�B�����P���ɋ߂��B

�E�E�E��ł悭�l������A�������珼�]�܂ł̖�Q���ԕ��͕s�v�Ȃ̂ŁA����Ȃɑ����o������K�v���Ȃ������̂ł́E�E�E�B�K���Ƃ͋��낵�����̂ł���E�E�E�B

���̌�Z���A�ЂƂ藷�̃v�����[�O�ƂȂ�Ƃ́E�E�E�B

|

�ߑO�T���B

�ڂ��o�߂��B

�ŋ߁A�̂������S�`�T���Ԃ��Q��Ɩڂ��o�߂Ă��܂��B�J�[�e���̊J����������A�������˂�����ł���B

�u������Ƒ������E�E�E�v

�Ǝv���Ȃ�����A��x�Q���ĐQ�߂�������A��k�ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ŏo�����邱�Ƃɂ���B

������[�j���O�R�[���̓L�����Z���ł���B

���āA�R�A���𓌂Ƀn���h�����Ƃ�ƁA���ɂ̒��ɑ�R�̗Ő����ڂ���ƕ����ԁB

�ɂ̂��߂ł��낤�A�������[�z�̂悤�ɐԂ��Ȃ��ď����Ă���B������ƌ��z�I�E�E�E�A����͐�i�ł������B�u���N���͎O���̓��v���Ă��ƁA�Ƃ茾����яo���Ƃ������̂��B

���A�����\����������悤�Ȍ��i�ł��������B

|

�Ďq������A�������ցA�S�������Ȋ���o���B

���悢�敺�Ɍ��ɓ���B

��ɂ��O�ɂ��Ԃ̎p�͂Ȃ��B�ݐ؏�Ԃł���B

���������A�V���a���A���������E�E�E�B

����悤�ɎԂ͑���B���K�Ȃ邱�Ƌɂ܂�Ȃ��B

�ߑO�U���R�O���B

��C�ɉ����T�[�r�X�G�����܂ŗ��Ă��܂����B���ƂP���Ԃ�������s�E�E�E�B

�����A�ē������Ă���ƁA�ǂ���ʎv��������B

�u������ƁA���߂������Ȃ��E�E�E�B�v

�u���̒��q�ōs�����b�V���ɓ����邩���Ȃ��E�E�E�B�v

�ƁA�ē��Ɂw�{���x�Ƃ����n�����������B

�r�[�ɌÂ��L�����h��B

�S�`�T�N�O�A�O����d�c�̋A�r�A���։���āA�o�Ɋ�������A

�u���̂�����ɓ���`�Y�i�Ƃ����E�悵���j�搶�̋L�O�ق��ł��������ȁE�E�E�B�v

�Ƃ����b���������̂��v���o�����̂ł���B

�u�{�������E�E�E�B�v

�d�A����ʂ�߂��Ă��܂����̂ŁA���ߓ�����ł͉����ɂȂ肻�������A

�u���Ԃ͂��邵�A�V�C�͗ǂ����E�E�E�B�v

�u����ɉ����A���������s���鏊�ł͂Ȃ����������E�E�E�B�v

�u����ȗ\��ύX�̂ł���̂��A�Ԃŗ����]�����E�E�E�B�v

�ꖕ�̕s���͂�����̂́A��蓹���Ă݂邱�Ƃɂ����B

�������`���A���ꂪ�Ƃ�ł��Ȃ��u�ЂƂ藷�v�ɂȂ낤�Ƃ́E�E�E�B

|

����`�Y�L�O�فE�E�E�B

���O�̒������A�Ȃ�ɂ��Ȃ��B

�ق�̋C�܂���E�E�E�A

�ق�̎v�����E�E�E�E�A

�ق�ɏՓ��I�E�E�E�B

�\���m���́u�{���ɂ���炵���v�Ƃ������Ƃ����B

���݂�������Ȃ���A�d�b�ԍ����m��Ȃ��B

�n�}���Ȃ���A���R�A�J�[�i�r���Ȃ��B

�����u�{���ɍs���E�E�E�v�����ł���B

����قǂ̗L���l������A�N���m���Ƃ邾�낤�E�E�E�B

�ӂ������ĕ��ߓ��ɘH���ύX�B

�s��������o�b�^���́A�n�܂�͂��܂�B

���Ԃ�����ĂR�O���]��B�t���̃C���^�[�ɒ����B

�u���̂܂ܕ��m�R�܂ōs�����悢�打���ɂȂ肻�����E�E�E�B�v

�u�����炠����ō������~���̂��������낤�E�E�E�B�v

�ƁA�R���Ńn���h�����B

���������Ȃ邱�ƁA���̏���Ȃ��E�E�E�B

![]()

|

�������̂��������ɁA

�u�{���͂����ō~��ėǂ������ł����ˁB�v

�u�悤�ӁH�����A�{���i��ԁj�ˁB�o���Ƃ���̌����_��a�c�R�����čs�������ł���B�v

�{�����u�悤�Ӂv�ƌ�����������A�j�R�j�R���Ȃ���D���������Ă��ꂽ�B

�u�r���܂ł����ǁA����������܂��傤�B�v

�ƁA�w�t���C���^�[���Ӓn�}�x�Ȃ���̂����ꂽ�B

![]()

|

�r���A�R���r�j�ŊʃR�[�q�[�Ƃ������d����悤�Ɨ������B

������Ɖ��炵�����o���X���������̂ŁA�v�킸�A

�u�a�c�R�܂ł́A�܂��啪������܂����B�v

�Ɛq�˂���A

�u���������͘a�c�R�ł���B�X�܂ł͂Q�O�L�����炢���ȁB�v

�ƁA������l�Ɋm�F���Ă��ꂽ�B

�u�{���ɍs���������ǁA���̓��ł�����ˁB�v

�ƔO��������ƁA

�u�a�c�R���߂�����{���ł��B�v

�ƒ��J�ɁA�����Ĉ��z�ǂ������Ă��ꂽ�B

![]()

�R���r�j�̂��o����̌��t�ǂ���A���Ȃ�ɑ����Ă���Ɓu�{���v�̕W����������B

�R���r�j�̂��o����̌��t�ǂ���A���Ȃ�ɑ����Ă���Ɓu�{���v�̕W����������B

���āA

�u����`�Y�L�O�ق̕W���͂Ȃ����ȁE�E�E�B�v

�ƁA����炵�����������邽�тɃX�s�[�h�𗎂Ƃ��Ă���ƁA�u�{���w�v�̕W��������B

���������w�Ƃ����̂͊X�̐^�ӂ�ɂ���̂�����s���ē��̈�����邩������Ȃ��E�E�E�Ɗ��҂��ė�������Ă݂�B

���A���l�w�̂悤�ŁA�ē����Ȃ���A�ό��p���t�������Ȃ��B�E���E�����Ă�����A���̋@�̋l�ߑւ������Ă���������A

�u�ǂ������́E�E�E�H�v

�ƕ����̂ŁA

�u����`�Y�搶�̋L�O�ق��{���ɂ���ƕ���������A�q�˂ė����E�E�E�B�v

�Ɠ�����ƁA

�u�����A����`�Y�搶�E�E�E�A���̋���҂́E�E�E�B�v

�ƌ����̂ŁA

�u����̓b�I�v

�Ɗ��҂��Ă���ƁA

�u�{������Ȃ��B�v

�ƌ����o���B

�u�{�����ƕ����Ă�����ł����E�E�E�B�v

�l�̘b���������ɁA�������͒ʂ肩�������U���p�̂����������߂܂��Ċm�F����B

�u�{������Ȃ���ˁB�v

�u��������Ȃ��������B�v

�Ƃ������ƂŁA���M���^�Ȃ���ďo���B

![]()

|

������܂܂ɁA�����ցB

�s�X�n���A�o�C�p�X���A�u����`�Y�L�O�فv��T���ĉE�֍��ցB

�M���҂������Ă��āA�ӂ��Ƙe������ƁA�u���}�U�L�p���v�̊Ŕ̂��X������B�ǂɁA�����ē��������Ă���B�ǂ����A���ߏ��̏Z��n�}�̂悤���B

�u������E�E�E�H�v

�Ǝv���Ċ���Ă݂����A�u����`�Y�L�O�فv�́u�L�v�̎����Ȃ��B�ŁA���X�̂������ɐq�˂邱�Ƃɂ����B

�u�����A���̋���҂́E�E�E�B�v

�������L���l�A���O�����݂͂�Ȓm���Ă���悤���B���A�̐S�v�́u�L�O�فv�̏ꏊ�͕�����Ȃ��B

�u������͂ǂ��ɂ���܂����A�E�E�E�ό��ۂ������ŕ����Ă݂܂��E�E�E�B�v

�u�s�����ˁB�����Ŏs�ɂȂ����̂�E�E�E�A�d�b�ԍ��́E�E�E�B�v

�e�Ȃ������ł������B�킴�킴�s�����̓d�b�ԍ��ׂĂ��ꂽ�̂ł���B

�����ӂɊ��ӂ��āA�ʃR�[�q�[���Q�{�������Ă��܂����B

�u�ǂ����痈���́E�E�E�B�v

�Ɛq�˂��āA

�u��������ł��B�v

�Ɠ�������A���̂������́A���ŋߍ]�Â܂ŗ����Ƃ����B

�u�����Ԃ������E�E�E�B�v

�ƁA�����̔����v���o�����悤�ɘb���Ă��ꂽ�B

![]()

�u�N���A����`�Y�L�O�ق�m��E�E�E�B�v

�u�N���A����`�Y�L�O�ق�m��E�E�E�B�v

�d�b�̌������ŁA���̐E���ɕ����Ă���B

�u�����ɂ���Ȃ̂���܂������E�E�E�B�v

�u��������Ȃ���ȁE�E�E�B�v

��b��̌������̉�b�ɁA����s�������݂����Ă���B�{���ɁA�w����`�Y�L�O�فx�Ȃ�Ă������̂��낤���E�E�E�ƁB

�u�A��������Ȃ��ł����E�E�E�E�B�v

�u�A�����ɂ��邻���ł��B�v

�u�ق�܂����ȁE�E�E�H�v

�Ǝv���Ȃ���A

�u���A�����c�Ƃ������́A���H�e�̎O���H�ɂ���̂ł����A��������ǂ��s�������ł��傤�B�v

�u��������Ȃ�A����n���Ă����Əo�ō����ɏo�邩��A�������{���E�E�E�B�v

![]()

�o�̒����ĒA�����ɓ������B

�o�̒����ĒA�����ɓ������B

�u���āA�܂��ǂ����œ����Ȃ�������E�E�E�B�v

�Ǝv�������A�u�A���X�ǁv�Ƃ��������ꂽ�f�U�C���̊Ŕ�������B�i���̊ŔA�S�����ʂ��H�j

�u�����A���݂��Ȃ炱��Ɍ���E�E�E�B�v

��Ȃ��疼�ĂƂ���ɔ�э���ŁA

�u����`�Y�搶�̋L�O�ق�q�˂ė����̂ł����E�E�E�v

�ƁA�����̂�����ɕ�������A

�u�L�O�قȂ�A���̐�̐M�����߂��āA�����E���ł��B����ׂ̗̐}���ق̒��ɂ���܂��B���ꂩ��ł��A�}���ق���ł�����܂���B�v

�ƁA���J�ɋ����Ă����������B

�O�ɏo�Ă݂�ƁA�Ȃ�ƁA�M���܂Ŗ�P�O�O���[�g���B�v�킸���Ă��܂����B

�܂��A���̒��A����Ȃ���ł��B

|

��їE�ނ��܂�A�M�����߂��Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ɁA���������������̂�����A�v�킸�M�����Ȃ����Ă��܂��āE�E�E�E�t�^�[���B

�����Ƃǂ������B

�悤�₭����́u����`�Y�L�O�فv�A�ꖼ�l�������B

|

�w����`�Y�L�O�فx�́A�X�ǂ̂������̌����Ƃ���A����ɗאڂ���}���ق̉��܂������ɂ������B��t�ɁA���o���Q�l�A������Ƃ�������Ȃ����p�҂�҂��Ă���B

�u����搶�̋L�O�ق͂�����ł����B�v

�Ɛq�˂�ƁA

�u�n�C�A������ɂ���܂��B�v

�Ɖ��̈�p���w�������Ă��ꂽ���A����ȏ�̈ē��͂Ȃ������B

���łɁA

�u����搶�̐F���̂悤�Ȃ��̂͂���܂��B�v

�ƕ����Ă݂����A���ЈȊO�͉����̔����Ă��Ȃ��Ƃ����B

�c�O�Ɏv�����̂ŁA�����ł�����ƎB�e�����Ă��炤���Ƃɂ���B

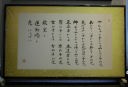

�����A�搶�̐S�ɂ��݂錾�t�������A�肽�������̂ł��B�i�S�����i�T�C�B�j

�i�Ɩ���A�K���X�P�[�X�̊W�ŃC�}�C�`�B��Ȃ���������ǁA�}���ʐ^�ł��y�Y����B�j

�i����搶�̐��U���A�p���t���b�g����R�����j

�i����搶�̐��U���A�p���t���b�g����R�����j

|

�����S�T�N�i�P�X�P�Q�j

���Ɍ��k���i���݂̒A�������X�j�̏����Ȏ��i��y�^�@�{�莛�h�E�������j�̒��j�Ƃ��Đ��܂��B

���i�`�j�̋߂̓s���ŁA�R�܂ł͋��s�ň�B

�吳�V�N�i�P�X�P�W�j

���w�Z�P�N���ɂȂ�������̂T���A��i���}�R�R�j�Ǝ��ʂ���B

�i�ʐ^�F��w�������ʎ��o�x�����j

�w�Ɨ��Ƌ��A���ꐏ�ҁx

�u���w�Z�P�N���̉ċx�݁A�����̏h��ł��̌��t�ɏo�������v�Ƃ�����������������B

���w�P�N���ŁA�����ǂނ̂��E�E�E�I

�w�V�˂͑o�t���F���x

�ƁA�[������B

�吳�P�P�N�i�P�X�Q�Q�j

���Ƃ����Ă��h�Ƃ��P�O�˗]��A�s�^���d�Ȃ�H�������[���łȂ��n�R���B�u���̕n�������瓦���ɂ͕��ȊO�ɂ͂Ȃ��v�ƁA���ǂ�������ɕw�ɗ�݁A���w�Z�T�N���ŁA�������w�̎��i�����ɍ��i�������A�n�����̂��߂ɕ��̋������o���܂��̂ށB

|

���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j

�ǂ����Ă��i�w�̓��͎̂Ă��ꂸ�A��Ԉ����w�ׂ�Ƃ������R�Ŏt�͊w�Z�i�P�H�j�ɓ��w�B

�w�ɂ͗D�ꂽ�͂��������^�������ŁA�}���\�����Łu��Ԃ�葸���r��������v�ƁA���Ƃ���܂Ńr���̖����������Ƃ����b�͗L���ł���B

���a�V�N�i�P�X�R�Q�j

�t�͊w�Z���ƌ�A�L���q�포�w�Z�ɒ��C�B�Ȍ�P�O�N�ԋΖ����邱�ƂɂȂ邪�A���̑O���͐����ԕ�����ɎႫ��M���X���A���a�P�O�N����ɂ͑������w���ɂɓ��䂠��x�ƒ��Ԃ���F�߂���܂łɐ�������B

�܂��A���̍��ɂ̓v�����^���A���w�ɖ������A�a���̕��̑���ł��o��ǂ݂Ȃ��疳�_�_�����������グ�A���̃n�U�}�Őg����������悤�Ȉꎞ�����߂����B

|

���a�P�S�N�i�P�X�R�X�j

�h�����镃�̎��ɑ�������B

�O�サ�ċ����q�̎���ɒ[�����w�m�h�`���R�����x��ʂ��āu�����Ă������肪��������Ă���v���ƂɋC�Â��B

����ɁA�����̑�a�ɏo�����A�����Ă��邱�Ƃ̂������ƂłȂ����ƂɋC�Â������B�������ċ}���Ɂu���̂��̋���̒T���ҁv�ւƊJ�Ⴕ�Ă����B

���a�P�V�N�i�P�X�S�Q�j

�����푈���瑾���m�푈�ւƐ���g�傷��B

���a�P�V�N�������w�Z�A�����ē��쏬�w�Z�ւƋ����̍������ŋΖ����邱�ƂɂȂ�B

���̊Ԃɋ���G���w���{�̎q�ǂ��x�Ɂu�l���̓��Z�S�N�j�v�A�w���|�t�H�x�Ɂu���j�̗�q�v�\�B���a�P�X�N�ɂ͓���̍ŏ��̒����Ƃ�������w�w���̐b�����o�x������B

����������j�w�K�̎��H�L�^�ł��邪�A�펞�ɂ����鐶�����̋L�^�Ƃ��đ傫�Ȕ����Ƌc�_���ĂԂƂ���ƂȂ�B

���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�j

���{�̖������~���Ŕs��ƂȂ苳��͑傫���]��B�K����M���Đ펞�̋���ɓO���������ɁA�ꎞ�͎����o�傷��قǁA���̃V���b�N�͑傫����Y�̓��X���߂����B

���a�Q�Q�N�i�P�X�S�V�j

���w�Z����̕�Z���c���w�Z�ɋΖ��B

�Ȍ�P�S�N�ԋΖ����邪�A���̑O���͐펞�̋���ɐӔC�������A�����ƒ��ق����B

�������A�u�Ђ�����ڂ̑O�̎q�ǂ��̍K���A���̍K�����肤���H�����A���̋��t�̐����铹�ł���v�ƁA�V���Ȍ��ӂ����ė����オ��B

�������āA���̒J�����̕n�������ŁA�q�ǂ��������ǂ܂�Ȃ��ɂ����Ȃ���A�e�Ƌ��t����̂ƂȂ��āA�_���̐��������̂��̂�₢�����Ă������H���͂��܂�B���̋L�^���A�w���ʐM�w�y�����u�x�ł���B

���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�j

���P�Q�N�̒��ق�j���ĕs���̖����w������Ă�w�́x������B�S�҂R�P�U�y�[�W�̂��̒����ɂ͓���̎q�ǂ��A���A�y�ւ̐[������ƁA���̋���ɂ����鋭���M�O�����ӂ�Ă���A�ߑ㉻�̖��̂��Ƃɓs�s�w�����i�ޒ��ő傫�Ȕ����������N�������B

�������ē���͍Ăѓ��{�̕\����ւƏo�čs�����B

|

���a�R�S�N�i�P�X�T�X�j

�w������Ă�w�́x�̂����ꂽ���_�Ǝ��H�ɑ��A�L����w���w�y�X�^���b�`�[�܁x����܂���B�ȗ��A���{�앶�̉���w�����u�܁x�A�_�ːV���Ђ��w���a�����܁x���X�A�����̎�܂ɗ�����B

���Ƀy�X�^���b�`�[�܁x��܈ȗ��A����́u���{�̃y�X�^���b�`�[�v�ٖ̈��ŌĂ��悤�ɂȂ�B

�Ȃ��A�q�ǂ��Ƌ��ɂ��肽���Ǝ��ނ����������A���c���w�Z�ōZ���ɉ����グ����B

���a�R�X�N�i�P�X�U�S�j

�������w�Z���i�R�N�ԁj���o�āA�Ō�̋Ζ��Z�ƂȂ����������w�Z���ƂȂ�B

�S���e�n����K���Q�ώ҂ւ̑Ή��A�u���̂��߂̏o���A�����ĊǗ��E�Ƃ��Ă̎����Ɩڂ̂܂��悤�Ȗ����ł��������A�܂��ɓ��䋳�炪�ԊJ���A���{�̓���ւƐ�����������ł������B

���a�S�U�N�i�P�X�V�P�j

�i�N�ɂ킽�邷���ꂽ������H�ɑ�����тɂ��A�����Ȃ��w������J�܁x����B

���a�S�V�N�i�P�X�V�Q�j

�R���R�P���A���X�̌��т��c����N�ސE�A�S�O�N�Ԃ̌��E�������I����B

���N�A�w����`�Y����S�W�x�S�P�O��������B

�ސE�Ɠ����ɖ{�i�I�ȍu���s�r�̎���ɓ���A�����N�ɂ͂��̉��R�O�O������Ƃ����B

�܂��A���a�S�W�N���P�H�w�@���q�Z����w�u�t�A�T�W�N��蕺�ɋ����w��w�@���u�t�߂�ȂǁA���E�����𑱂���B

���a�T�Q�N�i�P�X�V�V�j

�w�|�����x�����ł����������B

����͔������w�Z����̋����ɑ���Z���Ƃ��Ă̎w���̋L�^���K���o�����肻�̂܂ܒ����Ƃ����ِF�Ȃ��̂ł��邪�A���H�ƂƂ��Ă̂Ђ��ނ��ȓ���̎p����\���L�^�A�܂��Z���Ƃ��ċ������w�����邻�̂�����������L�^�Ƃ��č����]�������B

|

���a�U�Q�N�i�P�X�W�V�j

����ɐg�̂̕s����i���邱�Ƃ������Ȃ�A�P�H�w�@���q�Z����w����ѕ��ɋ����w��w�@�̍u�t�������A���a�V�N�ȗ��T�T�N�ɂ킽�鋳�t�����ɏI�~����łB

���a�U�R�N�i�P�X�W�W�j

�T�T�N�̋��t�����ƁA�S�����т܂���Ă̍u������ʂ��ċ���ҁA���@�҂Ƃ��čL���Љ�ɍv���������тɂ��A�S�����N�������c����w���͏����Y�܁x����B

�����Q�N�i�P�X�X�O�j

�m�g�j�e���r�w�S�̎���x�ɏo�����A�w���̐����x�Ƒ肵�ĕ������A�傫�Ȕ������ĂԁB���̂Ƃ��̕������e�����N�w���̐����x�Ƃ��ďo�ł���A���ꂪ������Ō�̒����ƂȂ�B

�����R�N�i�P�X�X�P�j

�S���P�W���ߑO�O���S���A�L���a�@�ɂĐ����A�V�X�̐��U�����B

�y��Ȓ����z

�w�w���̐b�����o�x�i���{�����o�Łj���P�X�D

�w������Ă�w�́x�i�����}���j���R�Q�D

�w�q�ǂ���L�������x�i�����}���j���R�T�D

�w���Ƃ̒T���x�i�����}���j���R�U�D

�w����`�Y����W�x�S�P�O���i�����}���j���S�V-�T�P�D

�w�|�����x�����ŁA���T�Q�D

�w����{���Ύ��͎��������x�i�����Ёj�a�T�P�N�D

�w���̂��̉����Ă�x�i�����Ёj���T�S�D

�w����`�Y���W�x�i�T���Ёj���P�D

�w���̐����x�i�����Ёj���Q�D

�w����`�Y�u���̂��v�̋����x�i�o�Łj�����S�D

������F�X����܂������A���͂Ƃ������c�~�B

�����A�L�O�قł͂c�u�c�������ł���悤�ɂȂ��Ă���܂������A������i�B

�����������̂ł����A

������Ɖ�蓹���߂��āE�E�E�A�Q�O���قǂ̕��������̂ł����E�E�E�A

�c�O�B

�q�X�A���m�R�o�R�ŋ��s����B

���Ɍ����̊F�l�A��ς��������������܂����B

��ς����b�ɂȂ�A�L���������܂����B

![]()

��668-0393�@���Ɍ��o�ΌS�A�����o���P�T�O�i�A��������ׁj

�s�d�k�i�O�V�X�U�|�T�S�|�P�O�Q�O�j

�e�`�w�i�O�V�X�U�|�T�S�|�P�O�Q�T�j

�i�x�ٓ��j���j�A�N���N�n

�i�J�َ��ԁj�ߑO�P�O���`�ߌ�S��

�i���ٗ��j����

![]()