![]()

6月3日、『仏教東遷~法顕の旅』を校了してUPした。

まずは「一丁上がり」な訳だが、しかし、「法顕の旅」の行程には一抹の疑問が残っていた。それは、タクラマカン砂漠を越えるのに使ったルートはどこか。

シルクロードの中央アジアのルートには3つがある。

シルクロードの中央アジアのルートには3つがある。

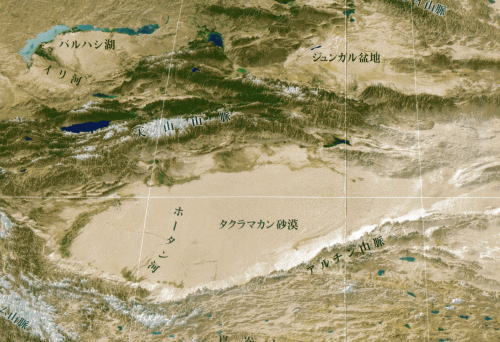

まず北から天山山脈を挟んだ北側が「天山北道」、南側が第2ルートの「天山南道」、同時にこの道はタクラマカン砂漠の北沿を行くのである。そして、その反対側、砂漠の南沿を行くのが「西域南道」と呼ばれる第3のルートである。タクラマカン砂漠の東端、ロプ・ノールを起点に3ルートに分岐し、そして砂漠を越えた西側カシュガルで合流する。

このことを踏まえて、『法顕伝』を見ると、法顕はロプ・ノールから「天山南道」へ針路を切ってカラシャールへ進んでいる。それから「西南方向に直進して、砂漠を旅して35日」、突如としてホータンに現れる。ホータンは「西域南道」の要衝の都市で、おおよそ西域南道の中間点に位置する。

つまり、「西南方向に直進して」とあるように、ホータンに到るためには、どうしてもタクラマカン砂漠を南北に縦断しなければならない。「死の砂漠」「一度入ったら生きては戻れない」といわれる砂漠は、総面積33万㎢、ほぼ日本と同じ面積である。ホータンと「天山南道」の要衝クチャもしくはアスクの間は1000㎞を越える、過酷な旅となることは必至だ。そのまま「天山南道」を直進した方が、クチャ、アスクなどのオアシスの点在する比較的安全なルートであるにもかかわらず、法顕は敢えてこの道を選択している。いかに大事な要件があったとはいえ、法顕の最大の案件は「インドから経典を持ち帰る」ことにあるわけで、いかに命懸けの旅とはいえ、ここで命を落としては元も子もない。

実際、予定外に高昌国に立ち寄った玄奘は「天山南道」を直進している。

そんな疑問を漠然と抱えながら、「玄奘の旅」を整理していた6月10日、NHKが「アーカイブス」と称して、2013年11月26日に放送した『幻の大河 ホータン』なる番組を再放送した。冒頭、

そんな疑問を漠然と抱えながら、「玄奘の旅」を整理していた6月10日、NHKが「アーカイブス」と称して、2013年11月26日に放送した『幻の大河 ホータン』なる番組を再放送した。冒頭、

「中国タクラマカン砂漠、1600年前、この地を横断しインドへ向かった僧侶・法顕は次のように記しています。空を飛ぶ鳥なく、地を這う獣なし。ただ死人の骨をもって標識となすのみ。タクラマカン砂漠、それはウイグル語で”一度入ったら生きては帰れない場所”という意味なのです。」

とナレーションが入る。そして画面はすさまじい砂嵐の光景に変わる。

「突然襲って来る高さ300mの黒い煙、砂漠の民・ウイグル族がカラブランと呼ぶ猛烈な砂嵐です。風速30m以上の風が吹き荒れます…。」

今なお、法顕や玄奘の伝える過酷な状況は変わっていない。そんな大砂漠に、夏の時期、5月の崑崙山脈の雪解け水が河となって流れ出して、ホータンから北のタリム河まで全長1,127㎞、標高差150mのタクラマカン砂漠を縦断して流れるホータン河の顛末を4か月にわたる取材を通して記録した番組であった。

まさかタクラマカン砂漠のど真ん中を縦断して河が流れているなど想像もしていなかったので、資料収集したものを再度繙いてみる。図はカラシャールの南側から、タクラマカン砂漠の北部に沿って東西に横断するようにタリム河が流れ、アスクの南で砂漠を縦断してきたホータン川と合流している。

まさかタクラマカン砂漠のど真ん中を縦断して河が流れているなど想像もしていなかったので、資料収集したものを再度繙いてみる。図はカラシャールの南側から、タクラマカン砂漠の北部に沿って東西に横断するようにタリム河が流れ、アスクの南で砂漠を縦断してきたホータン川と合流している。

番組では、ホータン河は5~6月から10月のおよそ4か月の間にかけて崑崙山脈の大量の雪解け水が地表に現れて流れるのだという。夏の時季には気温が40度近くになるという。冬季はいうまでもなく氷点下、山脈が凍ってしまうので水量が減り、地下水となって潜伏して河は消えてしまうとのことである。タリム河の水が天山山脈の雪解け水かどうかまでは説明がなかったが、夏の時季には大量の水が地表を流れ行く大河、河幅2㎞~10㎞のホータン河が出現するのである。

そうであるならば、法顕の旅もタリム河沿いに西行し、ホータン河沿いに南行すれば、たとえタクラマカン砂漠といえども、水の供給を得ることができ、川沿いにはいくつかの集落があるので、その縦断も不可能ではないように思われる。

ただし、ホータン河の水量が増すためには急激な気温の急上昇が不可欠であり、それがために砂漠に大砂嵐が発生するというから、やはり生半可な旅でないことは言うまでもない。何千年、何万年と、悠久の太古から営まれてきた一大自然現象なのである。

『法顕伝』と玄奘の『慈恩伝』を調べながら、奇しくも、これらの艱難辛苦が私一人のためであったと、そのご苦労を謝せずにはいられない今日この頃である。