(桐渓順忍和上のお話)

『無量寿経』の説によると、法蔵菩薩の師の仏である世自在王仏の出世までに「五十三仏」が示されています。では、どうしてこれらの多くの仏を説かれたのでありましょうか。

実は法蔵菩薩は単に世自在王仏を師に現れたもうただけではなく、

「無始以来の仏であり、その修業も計り知ることのできない修業である。」

ということを表そうとするものであるといわれております。これは法蔵菩薩の修業の長さを示すものではありますが、一面からいえば、いかに私が如来に近づかなかったか、私が法を聞くにいたるまで、いかに如来が長いご苦労をなさったかを教えてくださるものであります。私が法を聞こうと耳を傾けるまでにはどれだけの長い間のお育てがあったことでありましょうか。

『涅槃経』に、

「半恒河沙即ちガンジス川の砂の数の半分の仏たちのお育てにあずかって、仏教の悪口を言わないようになり、三恒河沙の仏のお育てにあずかって、ようやく自分も信じ、人にも信じていただきたいと思うようになる。」

と説かれてあります。私が人間に生まれてきたこと、しかも、仏法に耳を傾けるようになったこと、思えば不思議という外はありません。

また、「無上殊勝の願」「希有の大弘誓」と、法蔵菩薩のおこしたもうた願を名づけてありますが、なぜ法蔵菩薩の願が「無上殊勝」であり、「希有」であるかといいますと、ものの道理として、善根を積み、煩悩の心をなくして仏になることは当然であります。だから諸仏の願も、

「善根を積み、修行によって煩悩を滅ぼしていくものを仏にするという願になった。」

のであります。

しかし、それでは、本当に助けなければならない「極重の悪人」を救うことができなくなります。そこで法蔵菩薩は、その救いを最も必要とする悪人を、善根一つ積むことのできないまま、煩悩を持ったまま救う願をお立てになったのであります。このような善根一つ積めない悪人を救う願でありますから最も尊い勝れた願だといわなくてはなりません。ですから親鸞聖人は、「無上殊勝の願」と名づけられたのであり、また、どんな仏もこのような勝れた願を立てたことがなかったから「希有の大弘誓」と名づけられたのであります。

こうしたことから、私が救われていくということは、いかに大きな仕事であり、いかに困難な仕事であったかを知らしめんがため。また一面では、決して間違いもなく、手落ちもない如来の本願であるから、必ず救われることを釈尊が私に知らせるためにこのような表現をお取りになったのであるといただくべきでありましょう。どうしても救うことのできない私を救うために、如来はいかにご苦労されたことでありましょう。その救う手だてのなかったものを救う本願であればこそ、「無上殊勝の願」といい「希有の大弘誓」といわれるのであります。

(金子大栄先生のお話)

(金子大栄先生のお話)

私はこんなことを思うのであります。

私どもの道というのものには二段ある。例えば、女の方であるならば、「お嫁さんになるまでの行」と「お嫁さんになってからの行」と、こう二つあると思うのであります。それで、お嫁さんでない者がお嫁さんになる。これは西洋の理想主義。西洋の理想主義というのは大体こうでしょう。

「ある状態からあるべき道へ向かうのが人間の道である。」

「現にある状態」は不完全である。即ち「現にある状態」はさま々な欠点だらけであるから、「かくあるべき」であるという、その「あるべき状態」に進んでいかなければならない。これが理想主義ということの意味であります。その理想主義というのは何であるかと申しますと、「嫁さんでない者が嫁さんになる」あるいは「学校の生徒である人間が勉強して学校の先生になる」。これがいつも申しております「向上の道」ではないかと思うのであります。この「向上の道」は一年増しにだんだん上がっていく。

ところが、本当の「人間の道」というものはそうではなくして、実は、「嫁さんである人が嫁さんになる」ということが難しいのではないでしょうか。「父親である者が父親になる」ということの方が骨が折れるのではないでしょうか。みなそれを忘れて、「なってしまえばしめたものだ」というふうに考えて、「なってしまおう」とするのでありますが、実はそうではない。それからが本当の仕事である。すでに「その身である」のであるから、真実に、「その身にならねばならぬ」。これが東洋の道である。

東洋の道はその「ある」という事実を背景において、そうして、

「そうであるんだから、そうなっていかなければならない。」

というところにある。自分は父親であるから、父親になっていかなければならぬ。私はそういうような道というものがあって、それが本当の「人間の道」であるようというように思うのであります。

仏教では「従因向果」あるいは「従果降因」ということをいう。「従因向果」というのは、そうでない者がそうである者になる。娘が嫁さんになり、生徒が先生になること、即ち「因」から「果」に向かうことであります。「従果降因」とはその逆であって、「嫁さんである者が嫁さんになる行をし、父親である者が父親になる道を求める」のであります。

「あるものが、本当にあるようになる。」

そんなふうなところに人間の本当に考えなければならぬ問題があると思うのであります。この道は、自分の分を尽くすことでもなければならぬ。実は、その「あるものになる」ということがいかに難しいか知れぬのであり、その場合には「果」から「因」に降りてこなければならない。

ひるがえって「従因向果」の道を思うに、それは要するに真実の修業力を得るための方便に過ぎないのであります。稽古としては畳の上でもやれることですが、本当の行は、実際にぶつかったところにあらねばならぬと思います。

『大無量寿経』には、「如来浄土の因果」ということが説かれてある。それを親鸞聖人では、「法蔵菩薩が阿弥陀仏になられたのではなくして、阿弥陀仏が法蔵菩薩になられたのである。」

と領解せられてある。ちょっと何のことはわかりませぬが、「従果降因」ということが一つ分かってくれば、事は明瞭であります。阿弥陀仏は初めから仏であるのであります。「仏であるが故に仏にならなければならぬ」という、それが法蔵菩薩としてのご修行であります。

でありますから、『大無量寿経』には何と書いてあろうが、どんなことが説いてあろうが、皆仏のことであります。その、「仏である仏が、仏にならなければならぬ」がために、法蔵菩薩となって、色々ご苦労しておられるのであります。

(仲野良俊先生のお話)

(仲野良俊先生のお話)

我々のたすかる道は、南無阿弥陀仏しかありません。その南無阿弥陀仏が、南無阿弥陀仏にまでなったわけがらといいますか、今の言葉でいうなら、南無阿弥陀仏の歴史をこういう物語で表わしてあるのです。南無阿弥陀仏はどうしてできたかということです。

それはどうしてできたかというと、結局、人間というものを底の底まで掘り下げたところから南無阿弥陀仏が出てきておる。仏さまが人間の世界を底の底まで掘り下げるということを因位と言うのです。「法蔵菩薩因位の時」の因位です。因に対しては果という言葉があります。因の位に対しては果の位がある。阿弥陀仏というのは果の位です。ちゃんと仏に成られたのですから、浄土真宗の阿弥陀仏は単なる阿弥陀仏ではありません。南無阿弥陀仏です。南無阿弥陀仏が南無阿弥陀仏になった。蓮如聖人は「南無阿弥陀仏となりまします」とおっしゃる。南無阿弥陀仏ができ上がった。我々がたすかる道として南無阿弥陀仏が成就した。本当に我々がたすかるためには、まず人間というものを深く掘り下げるということが必要である、その掘り下げることを思惟とか修行というのです。

仏さまというのは、これはもうでき上がったものですから、仏さまは果位です。仏さまというのは悟られた人ですが、仏さまのお悟りの位を果位という。悟って仏に成られたら、これはもうそれで完成です。もう何も必要でない。何もしなくていい。だから本当いうと、仏さまが働くというわけにはいかない、働かないのが仏さまです。完全円満、もはや何一つ欠けたものがない。いまさらこれが足らぬ、あれが足らぬということはない。求める必要もなければ、また働く必要もない。働かなくても働いている、居られるだけでいい、そういうのが仏さまです。

私のところの一番末の子が小学校の3年か4年頃の話ですが、ある日、表から帰ってきまして、玄関の戸を開けるなり、

「お父ちゃんは…、」

と言うた。いつもは「お母ちゃん、お母ちゃん」ばかりで、めったに私のことなんか言ったことがないのに、それが珍しい。「お父ちゃんは」と言うた。

「ははぁ、たまには私の名も呼ぶかいな、雨でも降りはせんか。」

と思うておったら、女房が「いやはる」と言うた。私は居ったのです。だから聞こえた。そうしたら「ふうん」と言うて、また玄関の戸を閉めて、門へ行ってしもうた。

おもしろいものですね。つまり、何ぞ無理なことを母親にねだりに帰ってきたわけです。けれども、それには邪魔になるものが家に居ってはどうもならん。いわゆる鬼。悪いことする時には、「鬼の居らぬ間に洗濯」と言うでしょう。洗濯しに帰ってきよった。それで「鬼は居る」かと聞いたわけだ。「お父ちゃんは」というのは、言い換えたら「鬼は居るか」ということですわ。そうしたら鬼は居る。そいつは具合が悪いというので、「ふうん」と気にいらぬ返事をして、戸を閉めて行ってしまった。

私はそのとき思った。私はこれで、家に居るだけでちゃんと働いている。主人というものは、そんなものです。主人はバタバタしたらアカン。主人はじっと家に居るだけで仕事になっている。主人が居るだけで、番頭さんも丁稚さんも、家族もみんな一生懸命働く。本当の主人はそんなものでしょう。バタバタしておるのは実力のない主人で、一人前とは言えない。デンと構えているだけでいい。漬物の重しみたいなもので、置いてあるだけでちゃんと働いている。

仏さまというのは、そういう方なのです。もう何もかもできている。だから居られるだけでいい。仏がこの世においでになるということだけで、私たちは安心もできるし、心強い。だから仏さまは働くわけにはいかないのです。そこで仏が働こうとされる時には、菩薩に一段下がられる。因位というのは菩薩のことです。

で、今ここでは阿弥陀さまの名前を変えて、法蔵菩薩というてある。阿弥陀さまが働かれる時には、一段下がって働かなければならない。どんな仕事をなさるのかというと、人間をたすけるために、人間の深いところを底の底まで掘り下げるという仕事です。そのお仕事のためにわざわざ一段下がって法蔵菩薩となられる。

真宗以外の聖道門のお寺へお参りすると、お内陣に仏さまと菩薩さまと、両方がおいでになります。我が浄土真宗は南無阿弥陀仏の中に菩薩もみな含めてある。

「南無阿弥陀仏をとなうれば、観音勢至はもろともに…」

とありますから、南無阿弥陀仏の中に観音も勢至もおいでになる。だから真宗の寺院ではわざわざ観音さまや勢至さまを安置するということはありません。ところが余宗では、仏さまを真ん中にご安置して、両脇に菩薩方がおいでになるお寺がよくあります。真ん中に薬師如来がおいでになると、向かって右側に日光菩薩、左側に月光菩薩がおいでになる。お釈迦さまが居られると、文殊菩薩と普賢菩薩が両側においでになる。たいがいの場合、仏さまは座って居られます。座って居られるのは悟りの姿なのです。そして菩薩は皆立って居られます、立って働かれるのです。特別な仏さまは別ですが、たいてい真ん中の仏さまは座って居られる。両脇に居られる仏さまは立って居られる。仏さまは働かぬ、菩薩が働く。

そういうわけで阿弥陀仏が働く時には菩薩に一段下がられるということがあるのです。そこで今菩薩となって、私たちを助けるために、私たち人間の深い底の底を掘り下げられ、

「いったいどうすれば、どんな人間も助かる国が見つけられるだろうか。」

と力を尽くされる、そういうことでございます。

しかし、法蔵菩薩お一人の力で、そういうあらゆる仏さまのお悟りの世界を見通すわけにはなかなかまいりません。また、迷いの人間が色々の業によって色々のあり方をしておるという、そういう姿をすべて見極めるということも、これもなかなか容易なことでない。そこで、師匠を求めて、師匠のもとへおいでになる。その法蔵菩薩のお師匠さまが世自在王仏です。

(曽我量深先生のお話)

(曽我量深先生のお話)

阿頼耶識ということと法蔵菩薩ということですね。これはまあ聖道門流に、聖道門の考えからいえば、阿頼耶識というものをたてる。本当の自己、「我れ」といいます。するとこの法蔵菩薩というものです。私やっぱり、この法蔵菩薩というのは、言うてみれば仏さまなんです。仏さまなんだけれどもですね、つまり仏さまを自分自身の心の深いところに仏さまを見出していこうと、こういうのが法蔵菩薩であろうと私は思うんであります。

ただ、阿弥陀如来さまという時になれば、どうしても対象化されてくるかたむきがあるのでございますが、法蔵菩薩という時になるというと、初めて仏さまを、自分自身の生活、自分自身の精神生活の深いところで、仏さまの根というものがある。仏さまの根というものは、自分自身の深いところに、仏さまの根というものをもっているんであるということを。私は、そういうことを教えるために、この法蔵菩薩ということを『大無量寿経』に教えてくだされてあるのである、ということを私は思う次第でございます。

一方は自力聖道門のおみのりでありまするし、一方は他力本願のおみのりでございます。これは、自力聖道の方では阿頼耶識として説かれておる。それがこの他力本願のおみのりでは、み仏の因位・法蔵菩薩として説かれておるのである。

こういうように私は理解しておったわけでございます。

(曽我量深先生のお話)

(曽我量深先生のお話)

涙には 涙に光る 仏あり そのみ仏を 法蔵という

法蔵さまは どこにおる みんな私の胸のうち

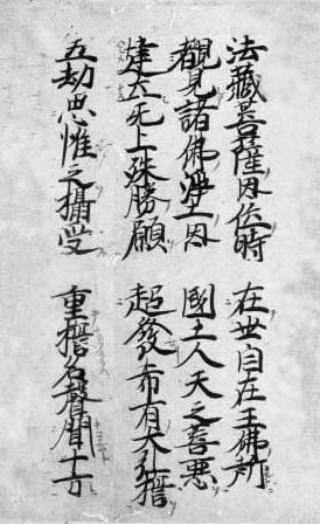

『大無量寿経』を読んでも、あの法蔵菩薩が出てくる前に、「五十三仏」というものが書いてあります。あの「五十三仏」というのは、もうこれらの諸仏皆すでに過ぎたまいた。こういうように「皆悉已過」と。これらの諸仏は「皆悉已過」、皆、悉くすでに、過ぎた、過ぎたまいた。過去にもう終を告げた。仏さまは自分に因縁のある衆生をたすけて下さるけれども、もう、はや自分の因縁ある衆生は皆悉くたすけてしもうた。

「だから、私はこれで静かに涅槃に入る。」

こう言って、皆、涅槃に入られた。

その仏さまの名前が53の仏さまの名前が『大無量寿経』を読むというと記されてあるのであります。その次に、54番目に出た仏さまが世自在王如来という仏さまである。

その世自在王如来の時に、その時の国王がですね、その世自在王如来の教えを聴聞して、大変に感激し、また自分の長いこの迷いということを知らしめていただいたので、その方が大菩提心を発して、そうして国王の地位を棄てて出家して、そうして「法蔵」となづけられた。それが、法蔵比丘という方が出てきたわけであります。

ああいう経典を読んでみますというとですね、何か、こう、その、あれは仏さまだけおるんではありません、自分もおるんです、その時。これは自覚というもんでしょう。仏さまは、こういう仏さまが出なさった、ああいう仏も出なさった。そうすると私どもは、その仏さまの名を聞くというと、

「おお、私もその時に、その仏さまの教えを聞いた。」

まずはじめに、その錠光如来。

「乃往過去久遠無量不可思議無央数劫」において仏がご出世なされた。その仏さまを錠光如来と申したてまつる。」

そう、その『大無量寿経』に書いてある。そうすると、

「おお、錠光如来って、そんな昔においでになったのか。私はその昔に、錠光如来に遇うた。」

そうでしょう、自分が遇うたということがなければ意味がないのです。「こんな仏、あんな仏」ただそれだけでは意味はありませんわ。それはですね、この曽我量深は明治9年の9月に出生した、と。こういうように、まあなっておるけれども、しかしですね、私は昔、なんていう名前であったか知らんがですね、あるいは人間であったのか、あるいはミミズであったのか知らんけれども、その錠光如来さまという仏さまの時に自分はやはりおって、そうして錠光如来のご化導をいただいたんである。ご化導をいただいてきたんだけれども、とうとう、やはりですね、せっかくのご化導も十分に領解をすることができなかった。

それからまた、その次に「何々…」という仏さま、「次名月光、次名栴檀光、次名善山王、次名須弥天冠、次名須弥等曜、次名月色、次名…」ずうっとこうある。ずっと、仏さまのお名前を聞くと、その仏さまのご出世ごとに自分はまたその仏さまのご縁に遇うた。あれ、みんな自分のご縁に遇うたということを思うんであります。そういうように思い出す。

(曽我量深先生のお話)

(曽我量深先生のお話)

法蔵菩薩はどんな方か。

「我れこそは法蔵菩薩である。」

とは言われぬ。

「自身は現にこれ罪悪生死の凡夫、曠劫よりこのかた、常に没し常に流転して出離の縁あることなし。」

と深き自覚をもっている主体が法蔵菩薩であり、それが阿弥陀如来となったのであって、

「我れこそは法蔵菩薩なり。」

と名告りを上げた人は阿弥陀如来にはならぬ。法蔵菩薩は本当に責任を重んじ、一切衆生の責任を自分一人に荷う感覚の深い方である。一切衆生の足で蹴られ踏みにじられても、腹を立てぬ方が法蔵菩薩である。不可思議兆載永劫のご修行とはこれをいう。未来のために隠忍して、何と言おうと他人の惑わしにかからぬ、これが法蔵菩薩、法蔵魂、法蔵精神である。浄土真宗は、法蔵精神を感得するものが浄土真宗である。浄土真宗に生を受けているものはみな法蔵魂を感得せねばならぬ。

法蔵魂を感得する道が二種深信、機の深信である。

宿業の自覚は法蔵魂を感得する道である。この法蔵魂に随順し信順する、機の深信は捨てることだといったが、ただ捨てるのではなく、そこにもまた信順の義がある。法の深信にのみ信順の義があるのではなく、私は機の深信においても一層深い信順の義をもっていると思う。だから、

「いはんや悪人をや」

という悪人の自覚即ち宿業の自覚、あらゆる衆生の罪を荷う、それを悪人という。ここにいう悪人は、あいつは悪人だという悪人ではない。我が身こそ悪人であるという悪人である。煩悩具足の汝等ではなく、「煩悩具足のわれら」である。汝等ではなく我が身である。ここにいう「われ」は自覚を現わす。

本当に私どもは法蔵菩薩を直感し感覚する。宿業の自覚、法蔵菩薩を感覚する。法蔵菩薩の心というよりは、現に生きている法蔵菩薩、その法蔵菩薩は死んだ法蔵菩薩ではなく、ご飯も食べ腹も立て欲も起こす。こんなことを言うと皆さまは暗示するのだというかも知れぬが、在家生活している法蔵菩薩、法蔵菩薩は特別な人と思うか知らぬが、法蔵菩薩はどこにも折られる。あそこにも、ここにもおられる。ただ「我」という我執をとってしまえば、世界全体至る所に法蔵菩薩はまします。我執のあるところには法蔵菩薩はましまさぬ。機の深信によりて我執をとれば目に見えるところ、ことごとく法蔵菩薩である。それは人間のみが法蔵菩薩ではない。山河大地、悉く法蔵菩薩の身体である。そこにみんな無上殊勝の願を建立し、一切衆生の罪と悩み、それを一身に荷って厳然として黙々として立っておられる。目を開けば万目悉く法蔵菩薩であり、世界全体が法蔵精神の象徴である。これが仏教の世界観である。これは学説や論理ではない。

皆さまは静かに礼拝するところに法蔵菩薩を感ずるであろう。讃嘆するところに法蔵菩薩を感ずるであろう。御開山聖人は法蔵菩薩を遠いところに感ぜられない。「五念門の行は善男子善女人の修するところ」と天親菩薩はいう。しかるに、御開山聖人は五念門の行は法蔵菩薩の修行したまうところといわれる。そうしてみると、我々はその五念門の行を通して、そこに法蔵菩薩を感得する。

法蔵菩薩は単なる物語ではない。しかし、これを現わすには物語の形をとって現わすよりほかに道がない。象徴の世界は物語の形をとって現わすより道がない。だから昔の物語のように書かれてある。けれども昔あったものは今もあり、未来にもある。そして黙々と五念門の行を行じている。その尊い法蔵菩薩に接する道が機の深信である。これを深信という。されば御開山聖人は法然聖人の上に法蔵菩薩を拝まれたであろう。菩薩を拝むその人がまた菩薩である。仏を拝む人その人がまた仏である。仏が仏を念ずる、仏々相念である。相手を鬼と見る人は自分もまた鬼である。仲間と仲間と感応道交するのである。

「隣の家は障子が破れているから不潔であるというが、いづくんぞしらん、そういう人間は自分の家の障子の破れから覗いていた。」

という話がある。仲間と仲間と感応する。全くそうではない場合もあるが、その人の心の性寺が破れているに違いない。だから私は機の深信を通して仏の因位のお姿を感ずる。南無阿弥陀仏の南無の姿をそこに感得する。そういう深い意味をもってはじめて、

「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」

といい、それを深信という。深信という意味はそんな意味をもつのである。

宿業を知る方は仏さまのみである。我々は宿業を知らぬが、仏の知られた宿業を深信する。一切衆生の宿業を自覚して、それを一身に荷いたまう。宿業の世界に来ると、誰がどうなったかはっきり分かるが、誰がどうしようが全く自分の責任である。一切衆生と血が続いている。それを謙虚な大慈悲心をもって宿業を感ずる。一切衆生を本当に痛む心、憐れむ心、愛する心、悲しむ心、平等に摂める心、慈悲喜捨の四無量心をもって一切衆生の宿業を自分の身体に感ずる、この身体こそは小宇宙であり、小さい大地といえる。まあこのように深く罪を感ずる。頭に考えるのではない。深信は深い感情であるが、仏と自分とが交流している感情であるが、その中に与えられた肉体、この身体は歴史的なものである。肉体は親によって生れたものに違いないが、何千年、何億年の昔から伝統をもって続いている。だからこの肉体に感ずる感覚はいつわりないものであって、この身体を通して弥陀の五劫思惟の願を感覚できる。

「本願」というと「理想」というが、そんな無内容なものではなく、ひしひしとこの肉体、身体は歴史の主体、念仏を称える主体であって、みなこの肉体に感ずるのである。弥陀の五劫思惟の願の昔から感覚して続いてきて、我々は生まれ変り死に変わりしてきたが、その感覚は「念」として続いている。それが伝統である。だから昔物語のような法蔵菩薩の四十八願を聞く時に、なるほどと思い当る。思い当るのはこの身がちゃんと存しているからである。だからこの身体は我が身体であるが我が身でない。仏の身体であり、一切衆生のものである。仏のものであり一切衆生のものであるが、同時にまた本当に私のものである。私のものとして頂いている。これらのことが機の深信のところに展開され。「信」と「念」と相い応じて、そして「深信は即ち信」「宿業の自覚は念」である。内なる念と外なる信と、この二つが互いに相応し感応して我々をして本当に仏の御一人子として、煩悩具足の凡夫こそは仏の御一人子である。こういうことが深い根拠となっているのではないかと自分は頂いている。浄土真宗は法蔵菩薩に目覚めることであり、本当に自力無効、自力のはからいを捨てて如来の願力に乗ずるところに法蔵菩薩に目覚めるのである。その時、世界中法蔵菩薩に満ち満ちている。

![]()