(桐渓順忍和上のお話)

(桐渓順忍和上のお話)

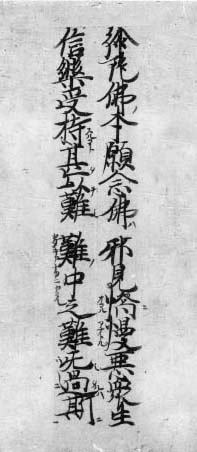

この四句は難を示して疑いを戒め、『大経』によって示された依経段の結文とされたのであります。

その意味は阿弥陀如来の本願念仏は、自力に執われた悪衆生がこれを信じようとすることは、甚だ困難なことであります。難しいにも、これに過ぎて難しいことは、この世にはないのであります。だから十分気をつけて弥陀の本願を信じなくてはならないと戒めてくださったのであります。

浄土真宗の信心に関しては、信心は聞く外はない易信であり、衆生には何もいらない無作の信心であると言われてきております。これは一切の善悪の凡夫を救い、特に悪人正機の本願であれば当然のことでありまして、もし信心を得ることが非常に難しいということになれば、本願はいかに優れておるとしても、それは全く無意味なものになってしまうのであります。悪人の信じ難いような本願なら、優れた本願ということができないのであります。

だから、悪人正機の本願、一切の凡夫を救う本願なら、それを信ずることがいかなる愚かな者にも、いかなる極重の悪人でも、極めて容易くできるものでなくてはなりません。

しかし、もっとも平易な法であるべき阿弥陀の本願の法を「難中の難」などと言われるのはどうしたわけでありましょうか。この問題に関しては、古人は二つの解釈を行っており、

一つには疑いを戒めんがため。

二つには法の尊高なることを示さんがため。

と申しております。

「疑いを戒めんがため」とは、自力の疑惑心を持っておる者には、如来の本願の念仏はどうしても信ずることができないものであるから、疑惑の心を捨てなくてはならないことを教えたものであります。曇鸞大師は『往生論註』に、「非常の語は常人の耳に入らず」と説いて、弥陀の本願は自力の者には信じにくいことを示されてあり、親鸞聖人も『愚禿鈔』の中で「難は疑情、易は信心なり」と示されてあります。これは疑惑の恐ろしさを示して、それを捨てろとお戒めくださるために「難中の難」と示してくださったものと見るのであります。

二の「法の尊高を示さんがため」というのは、「難」は難しいというようりも「有り難い」という「難し」であると見るのであります。それは、「難」は希有性によって法の尊さを示さんとするもの、即ち、めったにないものだということによって、その法の尊さを示そうとするものであります。この場合には「難中の難、これに過ぎたるはなし」とは、「有り難い中にも、これより有り難いことはない」と理解するのであります。

この二つの見方によって、前の邪見驕慢の解釈が少しく異なってくるのであります。それは、邪見を「ものの道理の分からない、因果の道理をわきまえない者であるから、如来の本願を信じない、法の深信のない者のこと」とし、丏慢を「自慢の強いもの、従って自分の罪悪を信じない、機の深信のない者」と見て、邪見と丏慢とは「二首深信亡き者、如来回向の信心のない者、自力の疑いに執われておるもの」と見る時は、「難」は「困難」の意味となって疑情を戒める文となるのであります。

また、「軽い意味の、ものの道理が分からないもの、自惚れて慢心のある者」という解釈から「煩悩のことである」と見れば、「自分のような邪見丏慢の悪衆生が、如来の本願念仏を信楽受持させていただいたということは、甚だ有り難いことであります。有り難い中にも、こんな有り難いことはない」と喜んでいくことをお示しになったものと見ることができるのでありましょう。

『阿弥陀経』に「一切世間のために、この難信の法を説く、これを甚難とす」と言われるのも、単に信じ難い法ととっては意味が分かりにくいのでありますが、「難信」という言葉が「めったにない尊い法である」という意味にならなければ、十分な理解をしにくいものがあります。

しかし、いずれにしても、この二つの解釈によるときは易信ということと少しも矛盾しないのであります。それは、一切衆生が本願のひとり働きで往生できるという、いかなる衆生にも容易に信ぜられる易信であることと、このような広大な本願ではあるが、これを疑う者にはどうしても分からないものであるから、その疑いを捨てろと戒めてくださること、あるいは遇い難き法に今遇うことができたのだから、大いに喜びなさいということは、少しも矛盾しないものでありましょう。

従って、難信ということは、単に信じにくいということではなくて、疑いがあったら信じにくいから、疑いを捨てなさいという意味か、遇い難い難しい法に今遇わせていただいたということは、何という有り難いことだと、如来の法に遇うた喜びを示されたものと味わうべきでありましょう。

(金子大栄先生のお話)

(金子大栄先生のお話)

これは真宗の、いわば常格であります。『大無量寿経』もこれであります。『教行信證』もこれであります。初めには本願の入り易いこ道を説きながら、後にはその信じ難いことをお説きになるのであります。

しかしながら、信じ難いということは、信じられないということではない。また、信じ難ければこそ信じさせていただくのであります。信じ易いものは疑い易く、信じ難いものは疑い難いのであります。だから、疑い難いことを「信じ難し」と、こう表現されたのであると思うべきでありましょう。

で、阿弥陀仏の本願念仏の信じ難いものとして、邪見と丏慢と2つ挙げてあります。邪見と申しますれば、因果の道理がないようなことを言うたり、あるいは仏法を謗ったりする者であります。邪見というものの中に入るものは大変広いのでありますけれども、それを今は詮議だてしないで、ここでは何かこう、自分の思想というものを一つ持っている人間が邪見、そういう風に思ってよいでしょう。

人間は、何か一つの思想というものを固持しようとする、それはまた思想の思想たるゆえんであるあるかもしれませぬ。しかし、その一つの思想をわしが持っているという、そのわしが正を邪にするのではないでしょうか。そういう意味におきまして、主義という言葉は考えものだと思うのであります。何故なれば、誤って主義を固執しますと、それは結局、自分の精神生活を貧弱にするゆえんとなるからであります。本当に限りなき智慧のある者は、あらゆる知識を抱擁することができる者でなければならぬ。それを、

「私はこういう主義だ。」

と言うておることが、もうすでに一種の邪見の中に入るように思うのであります。しかして、その主義の固執はやがて我々の精神生活を枯渇状態へ導くのです。うっかりすると、そこに何の潤いもなくなり、感激もなくなることは悲しく思います。そうしますと、邪見とは即ち敬虔感情のなくなった状態とも言えましょう。敬虔感情がなくなってきますというと、結局、この人間世界というものは荒涼たるものになってくる。そういうような意味が邪見という言葉の中にあるように思われる。

おそらく邪見という言葉を聖人のお使いになるときは、世の人々を見て仰せられるに違いないけれども、その言葉をまた深く自分の上に感ぜられたのではないでしょうか。

親鸞聖人の言葉は、すべてそういう調子を持ったものであるということを思うのであります。外へ向って言うておられるようであるけれども、その外へ向って言うておられる言葉が、言うている本人にとっても、胸強く響く。これが聖人の言葉遣いであります。親鸞聖人自身、言うて聞かしておられるようであります。

それでは、初めから自分のことを言うておるのかというと、そうではない。それは「親鸞におきては」ということと違う。当面は世の中に向って言うておられるのですけれども、その反響は自分の方へいつでも強く感ぜられる。それが聖人の言葉遣いであります。

邪見というは、自分を仰せられるのではなく、「世の人」を仰せられるのでありましょうけれども、何かそこに自分自身の邪見を悲しまれるように響き渡る調子を持っておるようである。

しかし、親鸞聖人は、どんなことを邪見とお感じになったのであろうか。どんなことを丏慢とお感じになったであろうか。それは分かりませぬ。ただ、こういう言葉を聞かしていただくと、それは自分のことであると思わざるを得ませぬ。邪見の証拠には、どうもすれば、いつでも「そのことばかり思」(蓮如御文章)うておりますが。

丏慢は申すまでもなく、何かに誇りを持つことである。何かに誇りを持つ限り、如来の本願を聞くことはできない。地位に誇り、名誉に誇り、何かに頼むことがある人は、弥陀の本願を信ずることができない。頼むことがある人は、もう一つ「腹を据えるために座禅をやろうか」という気持ちになれる。「持戒をしてゆこうか」という気持ちになれる。それでは本当に頭の上がらない気持ちで本願を聞かしていただくことはできない。

かくして、弥陀仏の教えは邪見と丏慢では聞かしていただくことはできないのであります。しかも、丏慢といって外にあるのではない。信心をいただいていた人が、「私は信心があるから、他の人より優れている」と思う心である。従って、信心者も丏慢を反省せねばならぬのであります。その丏慢を反省せしむるのが信心の徳であります。

そこで、邪見、丏慢の人を悪衆生と言われるのであります。邪見の悪衆生と丏慢の悪衆生は、この法を信ずること難しと仰せられる。この言葉を外へ向って言う時には、世の人を見ての批判であります。

「世の人を見よ、邪見丏慢の衆生には、この尊い弥陀の本願は聞けないではないか。聞けない人は、どこか丏慢である。」

こういうことでありますから、それを内面化して、その言葉を自分が聞くときには、「信じ難し」という言葉は、先程申しましたように、本願の疑い難きことを表わすものであります。同じ言葉でありますが、外へ向っていう時は違うのであります。難しということは外へ向って言う時は一般的でありますから、「とてもそれは信じられませんよ」ということであり、内へ向って言う時は、「信じ難し」ということは自分の反省であり、慚愧である。それは信じても信じても、まだ信じ尽くさないということである。即ち、「私は信じたということは言えない」ということになる。

そういう風に自分の方へ考えますと、「信じ難し」ということが本願は「疑い難し」ということを自ら言い表わすことになるのであります。だから「信じ難し」と仰せられるのは、親鸞聖人が自分に言い聞かして、

「邪見と丏慢のある限りは、この弥陀の本願は信じ難いぞよ。」

という言葉で、どこまでも疑うことのできない弥陀の本願念仏というものを、ここに開陳されたのであろうかと思うのであります。