『徒然草』

かつて長明らがもった自閉的な処世と並べると、山里から帰ってきた、あるいは都と山里とを自由に往還した兼好の生き方は、すこぶる趣を異にするものとして映ってくるのである。無論、そのことと『徒然草』の内容とは不可分の関係にあろう。この作品の中には孤独な求道生活への志向も見られるが、捨てたはずの世への抑えがたい関心、過去への未練に根ざすかと思われる郷愁が漂っており、頓世への通念になじまない冒頭の序文以来、よかれ悪しかれ、すこぶる人間臭い。しかし、なぜか、和歌への言及に乏しく歌人としての面目は抑制されており、いよいよもって『徒然草』は兼好の生活をかなり屈折した形で映し出しているようである。

この作品の成立事情がはっきりすれば、兼好の生き方の変質、深化が垣間見られるようになろうが、残念ながら現状では無理である。一時『徒然草』は内部徴証から1330(元徳2)11月から翌元弘元年10月までの間になったものかとされ、それが信じられていたが、近年は、より長期に及ぶ執筆期間を考えるのが有力となっている。出家後間もなく起筆したものかとする説があり、その一方、晩年に書かれた部分もあると考える人も複数して、しかも、その想定の仕方が別々であるなど、成立はむしろますます曖昧なものとなりつつあると言ってよい。

『徒然草』の成立を示す外的資料がなく、多分に主観的な論者の判断に依らざるを得ないことが、この問題を難しくさせている。しかし、作品を読み進める場合、思想、美意識などの微妙な、あるいは歴然とした変化が感じられてくることは誰しも認めるところであり、短期間における兼好の急激な変化を考えない限り、これの成立に要した時間について、かなり幅を考えるのが妥当であろう。大部分は前記1年、つまり、兼好の40代の終わりに成ったにせよ、『徒然草』を彼の伝記の中でどのように語るかは慎重を要することである。

『徒然草』の成立を示す外的資料がなく、多分に主観的な論者の判断に依らざるを得ないことが、この問題を難しくさせている。しかし、作品を読み進める場合、思想、美意識などの微妙な、あるいは歴然とした変化が感じられてくることは誰しも認めるところであり、短期間における兼好の急激な変化を考えない限り、これの成立に要した時間について、かなり幅を考えるのが妥当であろう。大部分は前記1年、つまり、兼好の40代の終わりに成ったにせよ、『徒然草』を彼の伝記の中でどのように語るかは慎重を要することである。

ただ、「徒然草」の中には、古来、仏書に饒舌かつ雄弁に記された死後への幻想や希望は全く触れられていない。死は当時の心ある人にとって、より高次な世界への旅立ちであり、救済者たる仏に迎え摂られることであったはずだが、『徒然草』にはその通念に沿った記述が見られず、死は不可避な事実として触れられているだけである。無論、兼好はこの世も、そこに生きる人もいとわしく思っているが、極楽浄土や仏に存在感を持って、それらを「したはし」と意識していた証拠も気配も格別ないようである。その点に留意するなら、兼好にとっての王朝がただならぬ重いものとして映っていたことが、いよいよはっきりする。古典への志向を持っていた遁世者は他にも見つけられようが、彼ほどそれをしたたかに内包していた人は、稀というより絶無かとさえ思われるのである。

『徒然草』に現れたる隠遁者とその動向

『徒然草』の最も魅力的な部分として広く愛読されている説話的章段から抽出する。まず本節では僧侶の個性をよく捉えたものを並べておく。いかにも心の柔らかな人、十分に脱俗を果たしておらず、それが却ってほほえましくある人、我々の人間観を突き抜けた不思議な世界に住している人など、登場人物は様々だが、一読忘れがたい映像ばかりである。

1)法然

ある人が、法然聖人に「念仏のときに眠気におそわれて行を怠ることがありますが、どのようにしてこの支障を除いたらよいのでしょう」と申し上げると、聖人は「目が覚めたら、その時に念仏なさいませ」とお答えになったという。実に尊い言葉である。

また聖人は「往生というものは、絶対的なものと思えば絶対に果たせるし、不確かなものと思えば、現実は危ぶまれる」と言われた。これも尊い。また「疑いながらでも念仏すれば往生はできる」とも言われた。これもまた尊い。(第39段)

2)良覚僧正

公世の二位の兄で良覚僧正という方は極めて短気な人であった。住坊の傍らに大きな榎の木があったので、人が「榎の木の僧正」と呼んだ。この名はけしからんと言って、僧正はその木を切ってしまわれた。その根があったので、人は今度は「きりくい(切り株)の僧正」と呼んだ。僧正はいよいよ立腹して切り株を掘り起こして捨てたところ、その跡が大きな堀のようになっていたので、人は「堀池の僧正」と呼んだ。(第45段)

3)尼の純情

ある人が清水寺に参詣した折りに、道連れになった尼が、道々、「くさめ、くさめ」と唱えつつ行くので「尼さん、何でそんなことをおっしゃるのですか」と尋ねたが、返事もせず、尼はなおも呪文をやめなかった。たびたび同じことを問われて、尼は腹を立て「ええ、やかましい、くしゃみをした時に、このようにまじないをしないと死ぬといいます。私がお育てした若君が比叡山で稚児をしておいでになる。その若君が、たった今にもくしゃみをなさるのじゃないかしらと心配して、こう申しているのです。」と言った。世にも珍しい真心の表れだったのだろう。(第47段)

4)老法師の失敗

仁和寺のある法師が、年をとるまで石清水を拝んだことがないのを残念に思い、ある時、思い立って、ただ一人徒歩で参詣した。ところが、法師は極楽寺や高良社などを拝み、それで願いがかなったと思い込んで帰ってしまった。そして、仲間の法師に対して「宿願をようやく果たしました。評判以上に尊いお宮でした。それにしても、参拝の人が皆山の上に登っていきましたが、何があったのでしょうか、気になりましたが、神へ参るのが目的なのだと思って、山の上までは見ずに帰りました」と言った。少しのことにも案内をしてくれる人が欲しいものである。(第52段)

5)酔狂の失敗

これも仁和寺の法師の話である。

ある稚児が法師になるに際して、その稚児姿との惜別ということで宴を張り皆で遊ぶことになった。酔いにまかせて一人の法師がそばの足鼎(かなえ)をとって頭にかぶったが、つかえて入りにくいので、鼻を押しつぶすようにして頭を差し入れて、皆の前に舞つつ出た。満座の人々はそのおかしさに笑い興じるのであった。しばらく舞った後、法師は首を抜こうとしたが、なかなかそれができない。酒宴はしらけて、どうしたものかと一同途方に暮れた。あれこれ試すうちに首の回りの皮が剥けて血が垂れ、ひどく腫れてますますきつくなり、息も詰まるようになった。そこで、鼎を打ち割ろうとしたが、容易に割れない。その音が響いて堪え難いだけであったので、割ることもできず、やむなく鼎の足が3本、角のようになっている上に帷子(かたびら)を掛け、手を引き杖をつかせて都の医者のもとに連れて行った。

道すがら、その有様を人が甚だ不思議そうに見るのであった。医師の家に上がり込んで、この法師が医師と向かい合っている様は、さぞかし異様なものであったことだろう。何か言っても、中にこもるような声が響くだけで言葉は聞こえない。医師は困惑し、「こんなことは医書にも見えないし、治療法も伝わらない」と言う。やむなく、また仁和寺に帰って親しい者や老婆などが床に着いた法師の枕元に寄り添って泣き悲しむが、本人にその声が届いているとも思われなかった。

こうしているうちに、あるものが、「たとえ耳や鼻が切れても死ぬことはあるまい。力を込めて鼎を引きなさい」と言う。そこで、藁しべを首の周りに差し入れて鼎を肌から離して、首も千切れるほどに引くと、耳や鼻は取れて、その跡に穴が開くほどのひどさだったが、とにかくやっと抜けた。法師は危うく命はとりとめたが、傷はなかなか治らなかったそうだ。(第53弾)

※足鼎(3本足の金属製の器物。装飾用のものか)

6)もう一つの失敗

仁和寺の御室にすばらしい稚児がいた。これを何とかして誘い出して遊ぼうと企てた法師たちがおり、芸能の達者な僧を何人も仲間に入れて、しゃれた折箱のようなものを丹念にこしらえ、容器にしまって双が岡(ならびがおか)のしかるべきところに埋めておき、その上に紅葉を散らし掛けなどして何気ない様を装い、御所に参って稚児を誘い出したのであった。

法師たちはうれしく思い、ここかしこと遊びまわって、用意しておいた苔むす所に並んで「ひどくくたびれてしまった。ああ、紅葉を焚いて酒を暖めてくれる人でもいればよいのに。霊験あらたかな僧たちよ、祈祷をして、何かを祈り出してみてください」などと言い合った。しかるべき僧が箱を埋めておいた木のもとに向いて念珠を押しすり、印をもっともらしく結ぶなどして大袈裟に振舞って木の葉をかきのけたが、何も見当たらなかった。場所を間違えたのかと思って、至る所を掘り返して山を探し回ったが見つからなかった。

実は法師たちが埋めているのを人が見て、彼らが御所に行っている間に箱を盗んでしまったのである。法師たちはうまく言いつくろうこともできず、口汚く言い合って、腹を立てて帰っていった。あまりに面白くしようと趣向を凝らすと、必ずつまらない結果に終わるものである。(第54段)

※御室(侍従を勤めた法親王の御所)

7)盛親僧都

仁和寺の真乗院に盛親僧都という尊い高僧がいた。「いもがしら」というものを好み、多く食う人であった。談義の座にいる時も大きな鉢にそれをうず高く盛って膝元に置き、食いながら経典を講ずるのであった。病気をした折には7日間また14日間などにわたって、治療と称して坊に籠もり続けて存分に上等な「いもがしら」を選んで、格別多く食って、どんな病気も治してしまった。人に食わせることはせず、ただ一人食うのを常とした。

僧都はきわめて貧しかったが、師匠が死に際に銭200貫と坊一つを譲った。すると、その坊を100貫で売って、しめて300貫となったのを「いもがしら」を買う金と定めて、京にいる知人に預けておき、10貫ずつ取り寄せて「いもがしら」を不自由なく召し上がっているうちに、他の費用に回すこともなくその銭を使い切ってしまった。「300貫というものを貧しい身で手に入れて、このように始末してしまったのは、まことに珍しい求道者だ」と人は評判した。

この僧は、ある法師を見て「しろうるり」とあだ名をつけた。「それはどんなものですか」と人が尋ねると「そんなものは私も知らない。もしあるとしたら、この僧の顔ときっと似ていよう」と言った。

この僧は美貌で力も強く、大食いで達筆、博学の上に雄弁であって、この宗派を代表する名僧なので、寺の中でも尊敬されていたが、常識を無視した変わり者で、万事気ままに振舞って、全く人に従うことをしなかった。法事に出て供応の席などに着く時も、全員の前に膳が並び終わるのを待たず、自分の前にそれが置かれるとすぐ一人で食い始め、帰りたくなれば一人で立ち去るのであった。午前と午後の食事の折も、他の人々のように定時に食わず、自分が食いたい時に、夜中であろうが暁であろうが物を食い、眠くなれば昼でも室内に閉じこもって、どんな大事があっても人のいうことを無視する。しかし、目が覚めてしまうと幾晩も寝ずに雑念を去って何かを吟じつつ歩き回るなどという具合で、異常な生き方をした人であったが、人に嫌われもせず、万事皆に認められていた。徳を極めた人だからであろうか。(第60段)

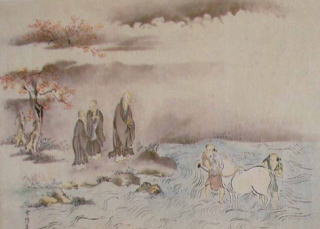

8)法顕の郷愁

中国東晋の高僧、法顕が天竺に渡って故郷の扇を見ては悲しみ、病臥すると中国の物を欲しがったという話がある。それを聞き、「あれほどの人が、ひどく気の弱い様子を外国でお見せになったものだ」とある人がいうと、仁和寺の弘融僧都は「なんと優しく人間味のある三蔵だろう」と言った。法師の意見らしくなく、感心させられた。(第84段)

9)木幡山(こわたやま)の惨劇

9)木幡山(こわたやま)の惨劇

下僕に酒を飲ませるのは用心すべきことである。

ある男が宇治に住んでいた。彼は京に住む具覚房という名の上品な遁世者と常に親しく付き合っていた。彼の小舅に当たる人だったからである。

ある時、具覚房を迎えるのに馬を遣わしたところ、「長い道のりだ。口取りの男に、とりあえず一杯飲ませなさい」と言って、具覚房は酒を出してやった。男は杯を何度も受け勢いよく飲んだ。太刀を腰につけ、いかにも勇ましげなその姿に頼もしく思って、それを召し連れて、具覚房は京に向かった。

木幡あたりで奈良法師が兵士を大勢引き連れた一向に出会ったところ、口取りの男はそれに立ち向かって、「日が暮れてしまった山の中なのに、怪しい連中だ。お止まりあれ」と言って太刀を抜いたものだから、相手も皆太刀を抜き矢をつがえてなどした。具覚房は手をすり合わせて「これは正体もなく酔った者です。まげて許してください」と言うと、一行はあざ笑いつつ立ち去っていった。口取りの男は具覚房に向かって、「お坊さんは何と残念なことをなさったものだ。私は酔ってなどおりませぬ。手柄を立てようとしたのに、せっかく抜いた太刀をよくも無駄にしてくださったな」と怒って、具覚房をめった斬りにして馬から落としてしまった。

その上で、「山賊がいるぞ」と騒ぎ立てたので、木幡の里の人たちが大挙して駆けつけると、男は「この俺が山賊だ」と言って走りかかっては太刀を振り回すので、大勢かかって、ようやく手傷を負わせ打ち倒して縛り上げた。馬は血を浴びて宇治の大通りに面した飼い主の家に走りこんだ。主人はびっくりして下男たちを何人も現場に走らせたところ、具覚房がくちなしの群生する野原でうめき声を立てて倒れているのを探し出して担いできた。具覚房は危うく命は取りとめたが、腰の斬り傷のために不具者になってしまった。(第87段)

10)猫又の正体

10)猫又の正体

「奥山には猫又というものがいて、人を喰うそうだ」とある人が言うと、「山でなくても、このあたりだって年とった猫が猫又になって人を喰うことがあるそうだ」と言う者もいた。何阿弥陀仏とかいう行願寺のあたりに住む連歌(れんが)好きの法師がその話を聞き、一人歩きをする身だから用心しようと思っていた。

たまたまその頃、あるところで夜更けまで連歌をして、彼がただ一人で帰る道すがら、小川のほとりで噂に聞いた猫又が、まさしく足元に不意に寄ってきて、いきなり飛びつきざまに膝の辺りに喰いつこうとした。法師は動転し、抵抗しようとするがうまくゆかず、よろよろとして小川に転げ込んで「助けてくれ。猫又よ、猫又よ」と叫ぶ。辺りの家々から、松明(たいまつ)をともして人々が走り寄ってみると、この近所に住む顔見知りの僧なのであった。「いったい、どうしたのですか』と言って、川の中から抱き起こすと、連歌の賞品を取って、扇や小箱などを懐に持っていたのが水に浸かってしまっていた。九死に一生を得たという惨めな様で、法師は這うようにして家に入っていった。実は、彼が飼っていた犬が、暗闇の中で主人を見つけて飛びついたのであったそうだ。(第89段)

11)証空の怒り

高野山の証空上人が上京する途中のことである。とある細道で出くわした騎馬の女がいた。その口取りが手綱を引きそこなって上人の馬を堀へ蹴落としてしまった。上人はひどく立腹して相手をとがめ「なんというひどい無礼だろう。四部の弟子の序列はだな、比丘より比丘尼は劣り、比丘尼より憂婆塞(うばそくは)劣り、憂婆夷(うばい)はそれより劣るものだ。このように卑しい憂婆夷ごとき分際で比丘を堀に蹴り入れさせるとは、空前の悪行である」と言われると、口取りの男は「なんと仰るのか、さっぱり分かりません」と言う。上人はなおいきり立って「何を言うか、修行もせぬ無学の男のくせに」と荒々しく言った挙句、大変な放言をしたものらしく、馬の向きを変えてお逃げになった。その場に居合わせて聞けば、さぞ尊い叱り方と感じたことだろう。(第106段)

※四部の弟子(仏弟子を4種に分けたものの総称)※比丘(僧)※比丘尼(尼僧)※憂婆塞(在家のまま仏教に帰依した男性)※憂婆夷(同じく女性)

12)河原の決闘

12)河原の決闘

宿河原というところで「ぼろぼろ(遁世者の一種)が大勢集まって九品念仏を唱えていた。そこに、他所からやってきた「ぼろぼろ」が「もしやこの中に、イロオシ房と申す方がいらっしゃいませんか」と尋ねた。すると、一座の一人が「イロオシはここに降ります。そう仰るのは、どなたですか」と答えた。相手は「シラ梵字(ぼんじ)と申すものです。私の師匠の何某と申した人が、東国でイロオシと申す「ぼろぼろ」に殺されたそうだと聞きましたので、その人にお会いして恨みをお晴らししたいと思ってお尋ね申したのです」と言う。

イロオシは「よくもはるばる私を訪ねてきてくださったものです。確かにそんなことがありました。ここでお話すると、修行場を汚すことになりましょう。前にある河原に参って立ち合いましょう。仲間の方々よ、決してどちらにも加勢なさいませんように。大勢の人を煩わせたら、仏事を妨げることになると存じます」と話をつけて、二人で河原に出て対決し、存分に戦ったあげく、刺し違えて共に死んでしまった。

「ぼろぼろ」というものは、昔はいなかったのではあるまいか。近年、ボロンジとか梵字、漢字などという者がいたが、それがボロンジの初めだという。世を捨てたようでありながら我が強く、仏道を願う様をして闘争を仕事としている。放逸で恥知らずな有様だが、死を恐れず少しも未練がましくないのが潔く思われたので、人が語ったままに書き付けたのである。(第115弾)

13)東人と都人

悲田院の尭蓮上人は、俗称三浦の何某とかいって、無類の武者だった人である。

ある時に、故郷の人がやってきて。会話の中で「東国人はその言を信頼することができる、都の人は口先だけ快く請合うが、誠意がない」と言った。上人はこれに対して、「あなたはそうお考えになるかもしれないが、私は都に久しく住んで、都人と慣れ親しんだ者として見るにつけ、都の人の心が劣っているとは思いません。一般に、都の人は心やさしく情があるので、人がわざわざ頼むほどのことをむげに断れず、万事遠慮なくものを言うかわりに、気弱にも承知してしまうのです。相手を騙そうと思うわけではないが、貧しくて思うようにできない人が多いものだから、自然と不本意な結果に終わることが多いのでしょう。東国人は、私の仲間ではあるが、実のところ、心に潤いがなく、人情味に乏しく、ひたすら無骨な者どもなので、できないことは初めからいやだと言って、それで済んでしまう。しかし、富み栄えて豊かなので、結果として人に頼られることになるのです」と、理を立てて説明したのであった。この上人は声に訛りがあり、荒々しくて仏法の精妙な道理など、あまりわきまえてもいないのではないかと思っていた。しかし、この一言を聞いてからは敬意を持つようになり、大勢の僧侶の中で特にこの上人が寺の住持をされるのは、このような柔軟な心を持つことによるものだと思ったことである。(第141弾)

14)明恵の感涙

14)明恵の感涙

栂尾の明恵上人が道を歩いておられたところ、川で馬を洗う男が「足、足」と言っていた。上人は立ち止まって「ああ、尊い。前世の功徳が実を結んだ立派な人だ。それで阿字阿字と称えているのだ。どんな人のお馬か。あまりに尊く思われることだ」とお尋ねになると、男は「府生殿のお馬です」と答えた。上人は「これはまたすばらしいことだ。すると阿字本不生ということになるらしい。なんとうれしい機縁に巡り合ったことだろう」と仰って、感涙をぬぐわれたという。(第144段)

※阿字(梵語の第1母音、仏教で神聖視される)※府生(六衛府および検非違使庁の下級役人)※阿字本不生(万有の絶対性をもつ阿字が象徴するという思想)

15)上人とむく犬

15)上人とむく犬

西大寺の静然上人は、腰が曲がり眉が白く、まことに徳が高そうな有様であった。この上人が参内した時に、風貌に見とれた西園寺内大臣殿(藤原実衡・さねひら)が「ああ、なんと尊いご様子だろう」と嘆じて、上人に深い敬意を示したところ、日野資朝(すけとも)卿がこれを見て「年をとっているだけのことです」と申された。後日、資朝卿はひどく老いさらばえて毛のがはげたむく犬を人にひけらかせて「この犬の様子は尊く見えることです」と言って、内大臣殿に献上なさったという。(第152弾)

16)承仕(じょうし)法師の犯罪

16)承仕(じょうし)法師の犯罪

絡西北嵯峨にあった真言宗の遍照寺の、ある承仕(雑役に従事した僧)法師が、池の鳥を飼い馴らしておいて堂の中に餌を撒き、戸を一つだけ開けておいた。鳥がおびただしくその中に入り込んでから、法師も入って戸を閉め、捕らえては殺すことをしていた。

その気配がひどく騒がしく聞こえたのを、草刈の童が聞きつけて人に告げた。村の男どもが大挙してやってきて堂の中に入ってみると、大きな雁がたくさんバタバタ音を立てている中に、法師が入って雁を下に押しつけて頸をひねって殺していた。そこで皆はこの法師を捕らえて、その村から検非違使庁に突き出した。殺した鳥を首の回りにかけさせて男を牢の中に入れ、一件は終わったのであった。これは基俊大納言が検非違使庁の長官を勤められた時のことである。(第162段)

※基俊大納言(兼好が仕えた堀川具守の弟)

17)松下禅尼

相模守時頼の母は松下禅尼という人であった。その家に相模守を向かえた日、すすけた明かり障子の破れた所だけを禅尼が自ら小刀を用いて紙を切り取ってお張りになっていた。その兄の城之介義景が、その日の接待を手配をして側につめていたが、これを見て「そのお仕事はお任せいただいて、何某という男に張らせましょう。そのようなことは得意な者です」と申されると、禅尼は「その男も、この私より器用にはできないと思います」と言われて、なおも一齣(こま)ずつお張りになる。義景は「障子全体を一返に張り替える方がはるかに簡単でしょう。あちこちを修理して、まだらになるのも見苦しくはありませんか」と重ねて申されると、禅尼は「私も、いずれはさっぱりと張り替えようと思いますが、今日ばかりはわざとこうしておきたいのです。何でも傷んだ所だけを修理して活用するものだと、若い人に見習わせて、注意を促すためです」と言われた。

世にもまれな美談である。世を治める道は、倹約が簡要である。この方は女性ではあるが、その精神は聖人の心に通じている。天下を治めるほどの人を我が子に持たれたのは、まことにただの人ではなかったのだと言われている。(第184段)

18)大臣の合理精神

徳大寺右大臣殿(藤原公孝・きんたか)が検非違使庁の長官であられた頃のことである。

邸の中門の渡殿(廊下)で庁の評議を行っておられたところ、官人の中原章兼の牛車の牛が庁舎の中に入り込み、長官の座の浜床(白木、方形の台で、貴人の座)の上に登って反芻をしつつ横になった。重大な怪事として吉凶を占うために陰陽師のもとに遣わすべき由を役人たちが申し立てた。それを長官父君の太政大臣(実基)がお聞きになって、「牛に分別はないものだ。足がある限り、どこであれ登ることもあろう。しがない官人が、たまに出仕の時に使う貧弱な牛を没収されるいわれはない」と言われて、牛は持ち主に返して、牛が横になった敷物をお代えになった。その結果として、不吉なことは何も起こらなかったそうである。

「怪事を見ても、それを怪しまないときは、それに伴う怪事を却って成り立たなくするものだ」という。(第206弾)

19)同じ大臣(18)の逸話

亀山殿御造営の折に地ならしをされたところ、大きな蛇が数え切れぬほど密集している塚があった。この地の神であると言って、そのいきさつを院に申し上げたところ「いかがすべきか」と諸臣にご下問があった。これに対して「古くから、この地の主となっているものならば、むげに堀り捨てるわけにもいくまい」と皆が申し上げたのだが、この大臣(実基)一人は「帝王の治める国土に住む虫が、皇居をお建てになるのに、何で崇りをするはずがあろうか。鬼神は道に外れたことをしないものだ。気にする必要はない。ただ、皆掘り捨てるべきである」と申されたので、塚を崩して蛇は大井川に流してしまった。何の崇りもなかった。(第207段)

20)乗願房の返事

法然の門弟、竹谷の乗願房が東二条院の御前に参上された時のことである。「死者の追善のためには何をすればご利益が多いでしょうか」とのお尋ねに対し、「光明真言と宝教印陀羅尼でしょう」と申し上げた。これについて弟子どもが「何故、そのように申されたのですか。念仏に勝ることはありますまいと、何故申されなかったのですか」と申すと、乗願房は「念仏は自分の宗旨なのだから、そのように申し上げたかったが、故人の追善のために念仏を唱えて大きなご利益があるはずだと明確に説いている経文を見たことがない。だから、何に見えている教えかとの女院が重ねてお聞きになったら、どう申し上げたらよかろう。そう思って、根拠となる確かな経文によって、その真言、陀羅尼(だらに)をお答えしたのである」と仰った。(第222弾)

21)無駄になった感涙

丹波に出雲というところがある。そこに出雲大社を勧請して社殿を立派に造ってある。しだの何某(なにがし)とかいう者が支配する所である。その関係で、彼がある秋の頃、聖海上人、その他多くの人を誘って「いざ参りましょう。出雲のお宮を拝みに。かいもちい(ぼたもち、またはそばがき)をご馳走します」と呼びかけ、一同を連れて行った。皆は神社に参詣し、深く信心を起こしたのであった。

社殿の御前の獅子と狛犬の像が背中合わせに、後ろ向きに立っていたところ、上人はひどく感心して「ああ、素晴らしい。この獅子の立ち方は実に珍しい。深いいわれがあろう」と涙ぐんで「なんと皆さん、こんな素晴らしいことにお気づきにならないのですか。どう思います」という。一同はびっくりして「本当に他所とは違っていますね。都への土産話にしよう」などと言うので、上人はますます謂われが気になって、いかにも分別ありげな年配の宮司を呼んで、「このお宮の獅子の立てられ方について、きっとしかるべき言い伝えがあるのでしょう。いささか承りたい」と言われると、「はい、お気づきの通りです。いたずらな子どもたちの仕業でして、実にけしからぬことです」と言って、獅子の側に寄り据え直して立ち去ってしまった。つまり、上人の感涙は無駄になってしまったのである。(第236段)

22)兼好の幼児期

8歳になった年、私は父に尋ねて「仏はどんなものですか」と言った。父が言うのに「人が仏になったのだ」ということだった。私はまた「人はどのようにして仏になったのですか」と尋ねた。父はまた「仏の教えによって、仏になったのだ」と答えた。私はまた「その教えなさったという仏を、何が教えたのですか」と尋ねた。父はまた「それもまた、先立つ仏の教えによって、仏になられたのだ」と答えた。また私が「その教えを始めた最初の仏は、どんな仏だったのでしょうか」と言った時、父は「空から降ったのだろうか、土の中から湧いたのだろうか」と言って笑った。そして、「子どもに問い詰められて、とうとう答えられなくなりました」と人に愉快そうに語るのであった。(第243段)