![]()

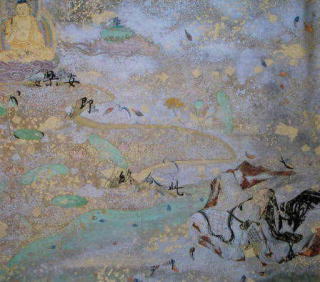

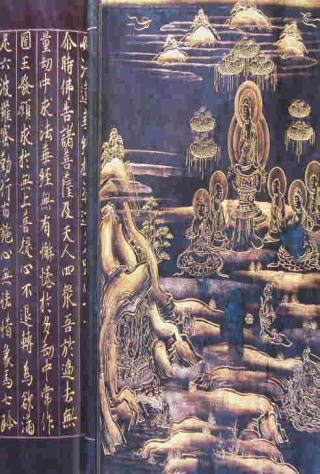

平清盛が安芸守に任ぜられたのは29歳、1146(久安2)年のことであった。その後、保元の乱での戦勝を手始めに家運の栄達、子孫の繁栄があり、ひとえに厳島神社の加護によるものと信ぜられ、帰依を深めていった。平家一門の厳島崇敬は数々の形をとったが、その最たるものが1164(長寛2)年の法華経一具の奉納である。

一門の善福や武運に対する報恩を目的として、結縁者のそれぞれが法華経30巻に般若心経と阿弥陀経を加えて1品ずつ分担して書写する、いわゆる一品供養を行った。願文を加えて33巻としたのは、厳島本地の観世音菩薩の三十三応身にちなむためであって、世に言われる「平家納経」がこれである。

当時、一品経としての装飾崩は王朝貴族の間に盛行したが、先行する優品は完好の形では残されていない。繊細優美な装飾経の時代様式を語る上からも、平家納経の価値は特筆に価するものといえよう。

清盛は、1160(永暦1)年8月、宿願の厳島参詣を果たしたが、以来、記録の上からだけでも9回に及ぶ参詣を行っている。太政大臣辞任の直後から社殿の再興に力を注ぎ、これを包む海と山に美しく調和した壮麗な結構を具現させるに至った。海上守護の女神を祀る厳島は、荘厳に満ちた理想境と化した。平家一門は、その繁栄が厳島の加護によるものとひとえに信じたのである。

清盛は、1160(永暦1)年8月、宿願の厳島参詣を果たしたが、以来、記録の上からだけでも9回に及ぶ参詣を行っている。太政大臣辞任の直後から社殿の再興に力を注ぎ、これを包む海と山に美しく調和した壮麗な結構を具現させるに至った。海上守護の女神を祀る厳島は、荘厳に満ちた理想境と化した。平家一門は、その繁栄が厳島の加護によるものとひとえに信じたのである。