![]()

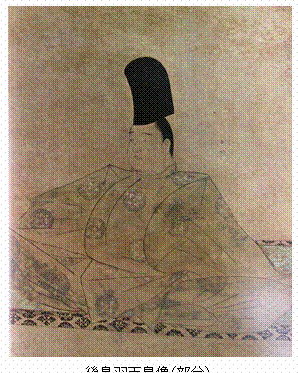

後鳥羽天皇像

後鳥羽天皇像

大阪・水無瀬神宮蔵、

紙本着色、縦40.3cm、横30.6cm、

鎌倉時代(13世紀)

後鳥羽天皇(1180〜1239)は第82代の天皇である。源平争乱の最中に3歳で皇位につき、1198(建久9)年に位を譲って以後は上皇として院政を行った。

当時の朝政は鎌倉の勢力に圧迫されて不振であったので、後鳥羽院は積極的に朝政の振興に努め、1221(承久3)年、ついに変を起こして一挙に勢力の挽回を図られたが敗れ、そのため院は落飾(髪を落として仏門に入ること)して隠岐に配流され、そこで他界された。

院の志を受けた水無瀬親成が水無瀬の御影堂を建て、霊を迎え画像を奉安した。これが水無瀬神宮の前身であるという。この後鳥羽天皇の御影が水無瀬神宮の御神体として秘蔵されてきたのである。

上皇がその御姿を似絵(にせえ)に描かせるとすれば、後鳥羽院の御幸(みゆき)の時、その行列の光景を3巻に描かせ、また九条大納言基家が当時の歌人36人を選び、その歌とともに肖像を藤原信実に描かせて配所の御鳥羽院に送るという、院と信実の関係、信実の当時における名声を思えば、まず信実をおいて他にいるとは考えられず、制作の時期も御落飾の時ではないかとするこれまでの推量は、当時の院の四囲の状況からすればあながち不自然なものとはいえないように思われる。そして、これらの推量を力づけるかのように、作画の内容はきわめて優れたものをもっている。

俗体の御影には、この像の他に松下旧家蔵の1本がある。絹本に比較的濃彩をもって描かれ、上部には色紙形を区切って和歌を書いている。形式も完備し描写もまた精密で、後鳥羽天皇肖像として貴重な作例である。これに対して、この御影は一見粗成のように見受けられるが、その粗成と見受けられるところの小さな細線を重ねていく面貌の描写、自由かつ明快に形態を決める衣の線、略画的な全体の像形に、似絵画法の特質と画師の溌剌とした対象把握が発現されている。伝信実の作としては最も信ずべきものといえるだろう。

後鳥羽上皇画像

後鳥羽上皇画像

京都府・安楽寿院蔵、

絹本着色、縦94cm、横37.5cm、

平安末期

鳥羽天皇は貴族たちの反対を押し切って、忠盛の武家としての行動を認め、平家が貴族社会へ復帰するきっかけを与えてしまった。

この画像のある安楽寿院は崩御後の菩提所として創建された、院にゆかり深い寺院であり、眉目秀でた画像には「御容儀のめでたくましましければ」(神皇正統記)といわれた鳥羽院の風貌を偲ばせるものがある。

![]()

天台座主慈円大僧正(諡して慈鎮)の著した『愚管抄』には、武士階級が歴史の舞台に正面きって登場し活躍し始める時代として語られている。しかし、彼は「武士の世になった」と慨嘆しただけにとどまらなかった。彼は一歩進めて、こう考えようとした。即ち、今まで人々は世の中の運行を支配しているものが天照大神と春日大明神との強調した神意であると考え信じてきたが、少なくとも保元、平治の乱以降の世の移り変わりを考えるならば、そうとは思われない。

天台座主慈円大僧正(諡して慈鎮)の著した『愚管抄』には、武士階級が歴史の舞台に正面きって登場し活躍し始める時代として語られている。しかし、彼は「武士の世になった」と慨嘆しただけにとどまらなかった。彼は一歩進めて、こう考えようとした。即ち、今まで人々は世の中の運行を支配しているものが天照大神と春日大明神との強調した神意であると考え信じてきたが、少なくとも保元、平治の乱以降の世の移り変わりを考えるならば、そうとは思われない。

皇室の宗廟である天照大神と藤原氏の氏神春日大明神との協調の神意は、摂関政治の出現という意味では、確かに歴史解釈の上で正しかったのだが、平家の進出や鎌倉幕府の成立という事態を目の前にしては、二神の協調の神意だけでは理解することはできない。もう一つ、別の神の意向がこれに加わって、新しく三神の協調の約束事ができ、これに基づいて世の中が動くようになったのではないだろうかと。

そこで慈円が具体的に思いついたのが、清和源氏の氏神として尊敬されている八幡大菩薩の存在であった。慈円は、三神の神器のうち、武の象徴として崇められていた宝剣が、長門国の壇ノ浦で安徳天皇や平家一門の主だった人々と共に海底深く沈んでしまったことと、鎌倉幕府が成立したことと考え合わせて、天照大神と春日大明神とが兼ね持っていた智、徳、武のうち、武の力を八幡大菩薩の力にゆだねることになった結果であろうと考えたのであった。

ここまで深く考えようとした貴族は少なかったであろうが、父や祖父の代には自分たちの身辺を警護していたに過ぎなかった武士たちが進出してきたことに、心中驚きあわてたのは否定できない。

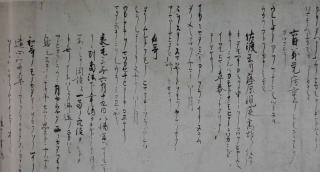

『愚管抄』

『愚管抄』は慈円の晩年の著述で、討幕を企てる後鳥羽院をいさめるべく、歴史の方向を指し示した書物と考えられる。承久の乱が起こり、その意図は報いられることがなかったが、日本人のもった最初の史論としての名著は不滅である。この中に、史的叙述に交えて多くの述懐部分がある。困難な時代に重い使命を持って生まれてしまった上流知識人の苦悩が息づいており、それを読む者の感慨を誘う。

『愚管抄』は慈円の晩年の著述で、討幕を企てる後鳥羽院をいさめるべく、歴史の方向を指し示した書物と考えられる。承久の乱が起こり、その意図は報いられることがなかったが、日本人のもった最初の史論としての名著は不滅である。この中に、史的叙述に交えて多くの述懐部分がある。困難な時代に重い使命を持って生まれてしまった上流知識人の苦悩が息づいており、それを読む者の感慨を誘う。

(茨城県・水府明徳会彰考館文庫)

慈円は『愚管抄』において転換期の世相を鋭く見据えた人としても知られている。彼はその主著の中で保元の乱以後を「武者の世」と呼び、「保元以後のことは皆乱世にてはべればわろきことのみにて…」と評して、そんな時代に生まれてしまった身の不運を嘆くことしきりであった。他の多くの人にとっても、ことは大同小異であろうが、彼が生まれたかった時代は、王朝の最盛期というべき西暦1000年前後である。天皇の治世に即していうなら、一条朝であるが、慈円はその頃の世の中を実質的に取り仕切っていた先祖藤原道長に事寄せて「御堂の御世」として深い敬意を込めて振り返っている。その時代、道長の才覚もさることながら、彼を補佐する人々にも人材が多かった。いずれも能力と使命感を兼備し、私心は希薄だった。いささか過大かと思われるそのような評価を下した慈円は、ついで次のように無念の思いを述べている。

「このような賢臣たちが生まれ合わせた世を、何故私は見ることが出来なかったのかと思いつつ、黄金時代のことを偲ぶばかりだ。が、今や全く言語に絶する末世であり、私の心は晴れようがない。」

慈円と『平家物語』

『徒然草』の作者兼好法師は芸能についてとりわけ深い関心を持っており、しかも『徒然草』は1330(元徳2)年前後に書かれており、『平家物語』の成立や作者について具体的に記した物としては最も古い文献である。

この『徒然草』には後鳥羽院の時代に「信濃前司行長(しなののぜんじゆきなが)」が「平家物語をつくり」、「生仏」という「盲目に教えて語らせた」こと、行長は「武士のこと、弓馬の技」に暗かったので、東国生まれの生仏が「武士に問い聞きて書かせた」、つまり、『平家物語』は承久の乱(1221)以前の後鳥羽院治世時代に成立したが、作者はもと国司の遁世者であり、しかも物語の創出には盲目の生仏が直接協力しただけでなく、初めから彼らに語らせることを志向して作られたとも読み取れるように記されているのである。

また、『徒然草』には、作者行長の「学問を捨てて遁世した」場所が、慈鎮和尚の傘下であり、慈鎮は当時「一芸あるものをば下部までも召しおきて不便にせさせたまう」たので、行長入道を「扶持したま」うたと記してある。慈鎮が一流の知能、芸能人の、いわばパトロン的な庇護者であったことは、尊円親王の『門葉記』等に徴しても事実と認められ、しかも彼は最高権力の座にいた九条兼実の弟である。兼実は、当時、鎌倉の源頼朝と気脈を通じ、東国の情報には最も恵まれた場所にいた。そのうえ行長が、もと兼実の家司をも勤めていたとすれば、『平家物語』成立の条件はおよそ満たされるのである。

![]()

興福寺北円堂

興福寺北円堂

710(和銅3)年の平城瞻覩によって奈良に造営された興福寺は中金堂院の造営に引き続き、721(養老5)年の北円堂、726(神亀3)年の東金堂、730(天平2)の五重塔、天平6年の西金堂と伽藍が整備された。しかし、数回の火災のため、奈良時代の建物もなく、鎌倉時代再建の北円堂、三重塔と室町時代再建の東金堂、五重塔、大湯屋(重要文化財)を残すだけで、中金堂、南円堂は近世のものである。

これらのうち、前4者が国宝であることは、興福寺が古代、中世を通じて保ってきたその強大な勢力を物語るものであろう。

治承の兵火に東大寺と共に全焼の厄にあった興福寺は朝廷や藤原氏の後援によって直ちに再建に着手し、東大寺大仏殿の供養が行われた1195(建久6)にはすでに大半の造営を終わっている。北円堂の再建はこれよりやや遅れ、1210(承元4)年に露盤を上げた。

東大寺が重言によって新しい宋の様式を取り入れたのに反し、興福寺はあくまで伝統的な和洋によった。北円堂は奈良時代創建当初の平面をそのまま使い、床も土間のままで板敷きとしない。隅行の組物は左右に広がりのない三手先とし、中間に平三斗束を2段に重ねている。垂木は珍しくも三重で、地垂木を八角とし、中央の垂木を太くして力垂木としている。2段に重ねた間斗束や八角の地垂木は古い形式を残したものであろう。

内部も8本の柱を立て、そのうちに仏壇を作る。内陣の天井は組入天井で、平らな天蓋を釣り、色彩を施している。間斗束左右には小壁に笈形(おいがた)を描いているが、これは「信貴山縁起絵巻」(国宝)で見ると、天平創建の東大寺大仏殿にも描かれていたもので、創立以来のものであろう。現存のものでは、ここと法界寺阿弥陀堂(国宝)に見られるだけである。

建物の立ちが高く、屋根勾配が急で、垂木の出が大きいのは鎌倉再建に当たり、変えられた点であろう。

興福寺三重塔

興福寺三重塔

南円堂の西南、一段低い所に三重塔は崇徳天皇の中宮だった皇嘉門院の御願で1143(康治2)年に創立されたものである。治承の兵火(1180)に伽藍と共に焼失し、その後再建された。その年代は明らかでないが、興福寺諸堂の再建状況から見て、13世紀もごく早い頃であろう。

北円堂と違って縁を設け、木割りも細くできているのは、北円堂が奈良時代創建の伝統を残しているのに対し、これは平安末に創建された塔の再建だからであろう。

鎌倉時代の三重塔は各重とも扉と連子窓(れんじまど)とするのが普通である。しかし、ここでは二、三重の脇間を白壁とするので、一段と明るく引き立って見える。組物は塔では必ずといっていいほど三手先であるが、この塔の初重は出組である。これは長野県の大法寺三重塔(国宝)にも見られるところで、軒の長さは塔全体の比例から定められるため、初重だけ特に大きくはできない。そこで組物を一手減らし、その分だけ初重の平面を大きくしたのであろう。塔の高さは初重総柱間の4倍半から5倍が普通であるのに、ここでは3.8倍にしかなっていないことが、これを物語っている。

内部は四天柱を立て、柱間に盲連子(めくられんじ)を入れた仏壇を造る。心柱は二重でとまっているが、初重中央にも細い柱を立て、これと四天柱間に板壁を作り、千仏を描いている。このような塔は他に例がない。外陣の天井は折上小組格天井(おりあげこぐみごうてんじょう)で、内部にはすべて色彩を施していたが、今はほとんど剥落している。

海住山寺五重塔

京都府相楽郡加茂町

関西線の加茂駅を降りて木津川にかかる恭仁(くに)大橋を渡り、聖武天皇の恭仁京跡を通り過ぎ、急坂を上ると海住山寺がある。奈良時代に良弁(ろうべん)によって創立されたというが明らかでなく、鎌降時代の初めには笠置寺の貞慶がここに住していた。五重塔は貞慶の弟子覚真が師の1周忌、1214(建保2)年に造立したもので、小規模の五重塔であるが、初重に裳層(もこし)をつけている。

五重塔に裳層をつけたものは、古く法隆寺にあるが他にはない珍しいものである。しかし、文献で見ると京都の尊勝寺の東西塔、奈良の春日東塔などには裳層があったことが分かり、平安時代から鎌倉時代にかけてはかなりあったのであろう。この裳層も後世取り去られていたが、最近の解体修理で復元された。

五重塔の組物はすべて三手先であるのに、ここでは二手先としている。初重の主屋の総柱間が2.7mという小さなものであるために、組物を簡略化したのであろうか。初重の隅には鬼斗が使ってあるが、二重以上は隅行の肘木(ひじき)とその上の斗(ます)を一木(いちぼく)で作り、鬼斗状にしていない。これは興福寺三重塔にもあるが、あまり見ないものである。

垂木はまだ六枝掛(ろくしがけ)にならず、柱間ごとで間隔が違い、鎌倉時代でも古い方に属することを示している。しかし、心柱は二重で止まっており、五重塔で下までないものとしてはこれが初めてである。

内部は四天柱間に扉を入れ厨子のようにしている。これは舎利を本尊としてここに納めたためのものかと思われる。このため、その内部は平生閉ざされているので、彩色がよく保存されており、鎌倉初期の彩色模様を示す例として貴重である。

![]()

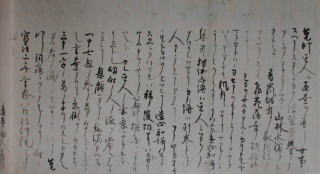

明恵上人像

明恵上人像

京都栂尾・高山寺蔵、紙本着色、縦145cm、横58.8cm、

鎌倉時代(13世紀前半)

明恵上人高弁(または成弁ともいう、1173〜1232)における仏教は、学問もさることながら、まず信仰と実践を重んじたことが特色をなしている。座禅を好んだのも、そうした明恵の態度の一つの表れであった。その方法については18、9歳の頃から苦慮し、長い間を決定的なものを得られないうちに過ごしたが、1220(承久2)年に李通玄の『論』を得、その中の「仏光三昧」の語によって仏光観を修することになった。

かくて明恵は同年に『仏光観略次第』を、3年には『華厳仏光三昧観秘法蔵』を著わし、ここに彼の思想の核心が成立するが、それは仏光観を修することによって三昧に入り、五秘密の瑜伽(ゆが)の境地に達することを理想とするものという。

この画像『明恵上人樹上坐禅像』は即ちこの仏光観を修しているところを描いたものである。上部の讃に見える「縄床樹定心石」というのは1223(貞応2)年、加茂から栂尾に帰った明恵が、後山を楞伽山(りょうがせん)と名づけ、その中に縄床樹、定心石と名づけた2ヶ所を修法のために選び定めたことによるものである。

「松の下岩根の苔の墨染めの袖のあられやかけし白玉」

この和歌は1225(元仁2)年、吹雪の中で縄床樹座禅を終わった後に詠まれたものであるが、自然とともにある明恵の人間性と時日を選ばぬ修法の厳しさを教える。栂尾に帰ってから晩年に至る間の明恵は、最も安定した宗教生活を送ることができたといわれる。

奥深く続く松林には白雲がたなびき、小鳥が鳴き飛び、リスが明恵を窺い見、藤花が咲く。小枝にかけた香炉からは閑静な空間を象徴するかのようにゆっくりと香煙が立ち昇る。ここで明恵は静かに坐禅入観している。この図様は伝統的な祖師像の形式とは全く縁がなく、いささか羅漢図に似ている。明恵が羅漢に宗教的な愛情を抱いていたことはすでに著名であるが、縄床樹における坐禅にはそうした羅漢敬慕や、自らを羅漢に擬す心持があったのではないかとも考えられ、また高山寺においては幾度か十六羅漢像の施入、造顕のことがあったことを思うと、このようは祖師像が作られるについては、その発想の底に羅漢図がある種の影響を与えているのではないかと考えることは可能である。

しかし、この図にはそうした表面的な類似から飛躍する内容がある。やや上方に視点を取り、松樹を林立させてその樹間から明恵をのぞかせる構成は独特のものであるし、松樹もこれまでの大和絵の松樹と異なった生命を息吹いている。深々とした風景の描写の中に、いかにも閑雅な栂尾山中の風趣を出しているのも、これを描いたであろう上人の高弟恵日房成忍が、自己を取り巻く自然と生活によく密着した人であったことを示すものであろう。

大和絵は鎌倉時代に入って宋画の感化を受けて次第に変貌してゆくが、この図に見る技法、空間把握の感覚には同時代的な変貌とともに成忍の個性的な色彩を強く出しているように思われる。

高山寺にもう一つこの図と図様の等しい絹本の縄床坐禅像が伝わっている。損傷が甚だしく、日用に供せられていたものと思われ、あるいはこれが高山寺縁起のいう禅堂持仏堂の後障子に貼られていたという成忍筆の縄床坐禅像ではなかったかとも考えられる。ともあれ、この絹本の画像にも上部に付け足し紙があり、そこに「同宿沙門恵日房成忍筆」と墨書されていることをみれば、これが明恵の自筆ではなく、後に書き加えられたものとしても、画像を成忍の作と認めてよいであろうし、さらに進んで、この画像も成忍の手になるものと考えて大過ないのではなかろうか。

なお、樹上坐禅像にも上部に足し紙をし、

「高山寺楞伽山中縄床樹定心石 擬凡僧坐禅之影写愚形安禅堂壁 禅念沙門高弁」

の墨書があるが、書体は明恵のそれとは異なっており、後に弟子によって書されたものと考えられる。

明恵上人歌集(高信筆)

東洋文庫、縦27.8cm、全長1158cm、

鎌倉時代(1248)

宝治2年(1248)暮春8日奥書

詠嘆が当時『新勅撰集』の5首をはじめとして『続後撰』『続古今』『続拾遺』『新後撰』『玉葉』『風雅』『新千載』『新後拾遺』『新続古今』などの勅撰集に彩られているのに眺めても、緇衣歌人としての明恵上人の面目を遺憾なく伝えているけれども、上人の歌集として最もまとまったものは遺弟高信筆のこの『明恵上人歌集』である。

巻首を欠いているが、紙数30枚、片仮名書き、全巻2編に分かたれ、11枚目までの60首は明恵自撰の『遣心和歌集』であり、その末に「己上遣心和歌集」とし、第12首以下は、その後編というべく、高信が明恵の遺稿中から先師敬慕のままに編集したもので、奥書に高信は「遣心和歌集の末に加わるうるは、私の微功なり」と述べている。歌の数は154首、連歌1首で、うちの39首は贈答の相手の歌である。これら和歌のうち勅撰集に採録されたものには、各首の肩に勅撰集名を示して、本集にはそれが8首に示されている。巻首の、「かてたえて山の東をもとむとて、はまちへゆかぬことぞかなしき」から始まる155首は『遣心和歌集』の伝来しない現在、世俗の道を断ち、一意道業を専らにした明恵の歌集として、文学史上貴重であるのみでなく、詞書によって明恵の事蹟を徴する上にも天下の弧本として価値に富んでいる。加えるに、1248(宝治2)暮春、高信もその拾遺を編して、明恵没後の17回忌に往時の師の情を忘れずとした、先師への回顧と思慕も見のがしてはなるまい。

高信の奥書

高信の奥書

先師上人は道業を専らにして、世事すべて捨たる。永く浮栄芳誉の望みを断ちて、常に山林水浜を棲処としき。青嵐哠月の夜、同法の心を進め、飛花落葉の朝、檀那の情けを催(もよお)むがために、仮りなる大和言葉に寄せて深きみ法を表し、あだなる風月につけて真の道を知らしめき。いわゆる遣心和歌集ならび楞伽山伝は上人自らの戯れ技なり。かの伝は別巻として、人多くもて遊べり。その他落ち散るところを拾いて遣心和歌集の末に加うるは私の微功なり。はからざりけむり。なおざりの篇什撰集に連なるべしとは、これ上人の素意に非らずと雖も、明時の人の徳を賞し給うによれり。恩顔隔てて愁緒絶えず、一十七廻の春の夢空しと雖も、言葉残り意樹を動かす。三十一字の昔の情け忘れがたし。ただ老の涙もろきを以て、先師の詞露に注ぐものなり。

時、宝治2年暮春8日、禅河院にして記之、遺弟非人高信。