法然上人伝絵巻

我が国の祖師伝絵巻で最も早い作は、没後25年の1237(嘉禎3)年に作られた法然上人伝絵巻で、『法然上人伝法絵』と呼ばれるものである。現在、原本はなく、室町時代に写された模本4巻が福岡県・善導寺に蔵されていて、それによると原本は2巻で嘉禎3年11月25日に鎌倉の地で躭空(たんくう)という僧が願主となり、観空と号した筑前住人左兵衛尉光忠が描いたことが分かる。

我が国の祖師伝絵巻で最も早い作は、没後25年の1237(嘉禎3)年に作られた法然上人伝絵巻で、『法然上人伝法絵』と呼ばれるものである。現在、原本はなく、室町時代に写された模本4巻が福岡県・善導寺に蔵されていて、それによると原本は2巻で嘉禎3年11月25日に鎌倉の地で躭空(たんくう)という僧が願主となり、観空と号した筑前住人左兵衛尉光忠が描いたことが分かる。

この躭空(たんくう)は法然門弟の正信房湛空(たんくう)と同一人物とみられ、嵯峨門徒の中心的人物であった。そのためか、この絵巻では、法然上人の遺骨を嵯峨二尊院に奉安したことを強調していて、上人と嵯峨門徒の結びつきの強いことが述べられている。すなわち、この『法然上人伝法絵』は嵯峨門徒の側に先立って作られたのである。なお、この絵巻の鎌倉期の転写本が断簡となって諸家に分蔵されている

『法然上人伝絵巻』の中で現存最古のものは東京都・増上寺像の2巻で、これは法然伝の中では前半の残欠本である。詞章の上では『法然上人伝法絵』に近く、それを幾分手直しして作られたものと考えられている。しかし、絵はかなり独創的であって、筆致は実に暢達で優れており、自然景観や人物描写は鎌倉絵巻の中でも第1級の部類に入る佳品で、13世紀後半の制作と推定できる。

次に、『黒谷上人絵伝』と尾題にあり「釈弘願」の署名のある『法然上人絵』が京都・智恩院に3巻蔵されている。いずれも完存しておらず、また、互いに錯簡(紙の順序が狂ったり、文章が前後していたりすること)がある。その制作年代は鎌倉末南北朝時代と推定されるが、詞書の内容や図相の上では『法然上人伝法絵』に最も近いもので、いわばその一異本とみられるものである。

『法然上人伝絵』9巻は、巻首に「向福寺 琳阿弥陀仏」、または「向福寺琳阿」と署名しているところから「琳阿本」と呼ばれている。完本としては東京・妙定寺蔵本があるが、これは室町末期の転写本と考えられている。この絵巻は、法然の門弟としての親鸞の事蹟には触れておらず、鎮西の聖光房を法然の後継とみなしているところに特徴がある。そして『法然上人伝法絵』に基づくところもあって、両者の関係は密接である。『琳阿本』の現存作品としては、他に団家旧蔵の1巻と東京国立博物館蔵の1巻があり、前者は第7巻、後者は第8巻に相当する。その制作はともに鎌倉末期と推定される。

一方、真宗の側からの法然伝絵巻として『拾遺(しゅうい)古徳伝』がある。『拾遺古徳伝』という題名は、古徳即ち法然の事跡に後継親鸞の行状を拾遺(漏れているものを補う)して付け加えたという意味で名づけられたもので、その内容も法然と親鸞の師弟関係を正当付け、強調したところに特色がある。この絵巻は『法然上人伝法絵』と親鸞の編集した『西方指南抄』に基づいてまとめられたもので、その成立の事情は、親鸞の教化を受けた常陸の門徒の要請によって、本願時代3世覚如が撰述し、1301(正安3)年12月5日に成ったことが、写本の奥書や覚如(かくにょ)の子・存覚(ぞんかく)の『存覚一期記』などによって知ることができる。遺品としては、1323(元享3)年11月12日の奥書がある常福寺蔵第9巻が完本として伝えられているほか、これとほぼ同時代の残欠本として茨城県・無量寿寺蔵1巻、新潟県・西脇家蔵1巻、他に別本の断簡が諸家に分蔵され、合計4種類が伝えられている。

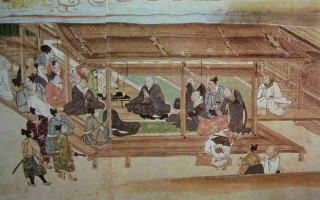

さて、これらの法然上人伝絵巻を集大成したものとして智恩院蔵の『法然上人行状絵図』48巻がある。『四十八巻伝』とも呼ばれているこの絵巻は、誕生から出家、浄土門興行、法難、入滅など、法然一代の伝記に合わせて、門弟、帰依者の事蹟にまで触れ、特に法然と浄土宗と智恩院の三位一体の関係を明確にしている点に特色がある。詞書は数人の寄合書きで、絵の作風も数種類あり、多くの画家が参加したと推定される。そして、制作過程での改変や描き替えなども行われたらしく、鎌倉末期から南北朝時代にわたって行われた様々な画風が見られて、かなりの年月をかけて制作されたことは明らかである。なお、この絵巻の副本が奈良・当麻寺の奥に蔵されている。

さて、これらの法然上人伝絵巻を集大成したものとして智恩院蔵の『法然上人行状絵図』48巻がある。『四十八巻伝』とも呼ばれているこの絵巻は、誕生から出家、浄土門興行、法難、入滅など、法然一代の伝記に合わせて、門弟、帰依者の事蹟にまで触れ、特に法然と浄土宗と智恩院の三位一体の関係を明確にしている点に特色がある。詞書は数人の寄合書きで、絵の作風も数種類あり、多くの画家が参加したと推定される。そして、制作過程での改変や描き替えなども行われたらしく、鎌倉末期から南北朝時代にわたって行われた様々な画風が見られて、かなりの年月をかけて制作されたことは明らかである。なお、この絵巻の副本が奈良・当麻寺の奥に蔵されている。

以上、法然上人伝絵巻はいずれも1237(嘉禎3)年の『法然上人伝法絵』に大なり小なり基づいて制作され、さらに、各絵巻はそれぞれが、それを制作した門徒グループの立場を主張しているところに特色があることが指摘できた。

親鸞聖人伝絵巻

親鸞聖人の伝記絵巻は1295(永仁3)年に彼の曾孫に当たる覚如が撰述した詞書によって初めて作られた。このことは、覚如の伝記絵巻である『慕帰絵詞』にも明記されているが、現在5種ある『親鸞聖人伝絵巻』の奥書に引用されている原本の奥書によると、祖師親鸞聖人への知恩報徳のために本願寺上人の御一期の行状を草案し、2巻の絵巻を制作した旨を述べ、時に永仁3年10月12日、詞書の筆を擱いたと記されている。

親鸞聖人の伝記絵巻は1295(永仁3)年に彼の曾孫に当たる覚如が撰述した詞書によって初めて作られた。このことは、覚如の伝記絵巻である『慕帰絵詞』にも明記されているが、現在5種ある『親鸞聖人伝絵巻』の奥書に引用されている原本の奥書によると、祖師親鸞聖人への知恩報徳のために本願寺上人の御一期の行状を草案し、2巻の絵巻を制作した旨を述べ、時に永仁3年10月12日、詞書の筆を擱いたと記されている。

この前年の永仁2年には、覚如は親鸞の命日11月28日に行われる報恩講の『報恩講式』を撰述しており、絵巻も報恩講との関連において企画制作されたものと考えてよい。

さて、永仁3年10月12日に制作された原本は現在失われているが、現存する諸本について述べると、最も古いのは専修寺蔵『善信聖人伝絵』5巻で、上巻6段、下巻7段より成り、奥書に見る覚如の追記によると、永仁3年12月13日に書かれたことが分かる。

これに続くのは西本願寺蔵の『善信聖人絵』2巻で、各巻末に「向福寺 琳阿弥陀仏」の署名があることから『琳阿本』と称されている。上下とも7段で、専修寺本上巻に1段追加されている。

次に東本願寺蔵『本願寺聖人伝絵』4巻は、上下各巻を本末に分けて4巻にしたもので、奥書によると1343(康永2)年11月に描き終わっており、上巻の画工は「康楽寺沙弥円舜」、下巻は「大法師宗舜』(康楽寺弟子)であることが分かる。上巻8段、下巻7段で、『琳阿本』上巻にさらに1段が追加され、以後の『本願寺聖人伝絵』はこの構成になっている。

即ち、最初は前13段であったのが14段になり、さらに15段構成に定着したのである。

また、千葉県・照願寺蔵『本願寺親鸞聖人伝絵』4巻も前述の『康永本』と同じ構成で、各巻末に康永3年11月1日に外題を書いたと覚如が記している。『東本願寺本』に1年遅れて制作されたのである。

さらに東本願寺蔵『本願寺聖人伝絵』4巻は、『康永本』と同じ構成であるが、各巻末に「釈弘願」と署名されているので『弘願本』と呼ばれている。そして、第4巻の巻末には本奥に続いて、1346(貞和2)年10月4日にこれを書き終わったと記し、「光養丸十四歳」と「釈弘願」の両名の署名がある。光養丸とは覚如の孫であるが、この署名は筆跡から弘願によって書かれたものと見られる。

以上、親鸞聖人伝絵の現存諸本について述べたが、『高田本』(専修寺蔵)を除くと、いずれも10月乃至11月初めに制作されたことになるが、これは11月に行われる報恩講に関連して製作されたことを示唆するものである。

| 下巻 | 上巻 | ||

|

第4幅 |

第3幅 |

第2幅 |

第1幅 |

最後に格段の主題を示す。

「上巻」

(1) 9歳にして慈円に入門、剃髪する。

(2) 29歳の春、法然門下に入る。

(3) 31歳の時、六角堂に参籠、観音の夢告を受ける。

(4) 門徒の蓮位、夢に聖徳太子が親鸞聖人を礼拝するのを見る。(高田本・琳阿本、なし)

(5) 33の時、法然より『選択集』と真影を付与される。

(6) 法然門下の信仰を検し、信不退行不退の座に分かれる。

(7) 法然と親鸞の信心同一を説く。

(8) 絵師禅定、聖人の影を描く。(高田本、なし)

「下巻」

(1) 朝廷、念仏停止について僉議(せんぎ)、35歳にして越後に配流。

(2) 坂東に赴き、常陸稲田に隠棲する。

(3) 山臥(やまぶし)弁円(べんねん)、聖人を害せんとして、かえって入信する。

(4) 帰洛の途中、箱根権現に参詣する。

(5) 常陸門徒、平太郎上洛、熊野権現の霊夢を見る。

(6) 入滅、荼毘、墓所。

(7) 大谷廟堂。

一遍上人伝絵巻

時宗の開祖一遍の伝記絵巻もかなり多数が伝存している。

時宗の開祖一遍の伝記絵巻もかなり多数が伝存している。

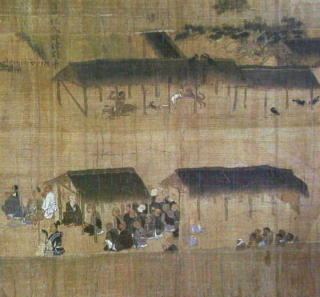

その内容を検討すると2つの系統があり、1つは一遍の弟とも甥とも言われ、京都府・歓喜光寺の開山となった聖戒が編述した『一遍聖絵』12巻と、もう一つは2祖・他阿(たあ)真教の弟子と考えられる宗俊編の『一遍聖人絵詞伝』10巻の系統である。

『聖戒本』の原本は歓喜光寺に蔵され(内巻7は東京国立博物館蔵)、絵巻には珍しい絹本で詞書料紙にも色彩や文様の下地が施された美本である。その第12巻の聖戒の奥書によると一遍寂50年目の1299(正安1)年8月23日の命日に成り、外題筆者は三品経尹(さんぼんつねただ)卿、絵は法眼円伊筆であることが分かる。この円伊なる人物については色々と推測されてはいるが、明らかでない。また、第12巻最後の段で「一人」の勧めによってこの画図を写した由が書かれている。「一人」とは「いちのひと」のことで、摂政、関白の位にある人物を指し、これに該当する人物として九条忠教(ただのり)が想定されている。

この絵巻は。全12巻すべてが一遍の行状に当てられていて、13歳の時出家して九州に修行に旅立つ場面から、51歳、1289(正応2)年8月23日の臨終まで、48段よりなっている。詞書は数人の寄書きであり、絵もまた3種類ほどに作風が分けられる。それゆえ、円伊はその中心絵師と考えられる。各段の絵は一遍の諸国遊行に合わせて各地の景観を見事に、しかも実景として描き出し、風景描画に優れるが、その画面には宋元画の遠近法や描法が取り入れられていて、大和絵と宋元画を巧みに融合させた新しい様式が見られる。

この絵巻は。全12巻すべてが一遍の行状に当てられていて、13歳の時出家して九州に修行に旅立つ場面から、51歳、1289(正応2)年8月23日の臨終まで、48段よりなっている。詞書は数人の寄書きであり、絵もまた3種類ほどに作風が分けられる。それゆえ、円伊はその中心絵師と考えられる。各段の絵は一遍の諸国遊行に合わせて各地の景観を見事に、しかも実景として描き出し、風景描画に優れるが、その画面には宋元画の遠近法や描法が取り入れられていて、大和絵と宋元画を巧みに融合させた新しい様式が見られる。

なお、この『聖戒本』の伝写本としては南北朝頃の作で『御影堂本』と称される1本があるだけで、それは東京・前田育徳会と奈良県・北村家に分蔵されている。

『宗俊本』は第1巻から第4巻までが一遍の事蹟に、第5巻から第10巻までが二祖の他阿の事蹟に当てられている。その内容は、すでに成人して僧となった一遍が凶賊から斬りつけられるという劇的な場面から始まり、一遍遊行の行状を描いた時衆教団の縁起と一遍の後継者が他阿に他ならないことを示し、最後は1303(嘉元1)年12月の歳末別時念仏の行事で終わっている。これは他阿が遊行上人の位から引退して、独住する直前の行事である。したがって、この絵巻は『遊行縁起』とも呼ばれており、時宗教団では特に重視されて多くの伝本が中世に作られた。

この絵巻の原本は失われているが、京都府・金蓮寺蔵の模本の奥書によって、1307(徳治2)年にはすでに成立していたことが分かる。このことは、他阿が引退して間もなく、この絵巻が制作されたことを示すものである。

なお、『宗俊本』の主要な転写本には金蓮寺本のほか、長野県・金台寺本、兵庫県・真光寺本、京都府・金光寺本、 神奈川県・遊行寺本、広島県・常称寺本、山形県・光明寺本などがある。いずれも、詞書は同一であるが、絵の構図や被写体の形などによって、その転写に3種類ほどの系統があったことが分かる。

神奈川県・遊行寺本、広島県・常称寺本、山形県・光明寺本などがある。いずれも、詞書は同一であるが、絵の構図や被写体の形などによって、その転写に3種類ほどの系統があったことが分かる。

以上は現存する『一遍伝絵巻』であるが、この両本とは別に二祖他阿の『奉納縁起』にのみ名をとどめている1本がある。それは独住後の他阿が1306(嘉元4)年6月1日に熊の本宮に奉納した『一遍上人行状絵』10巻で、神恩、師恩に奉ずるため、他阿自ら詞書を書き、絵は掃部助(かもんのすけ)入道心性と子息・藤原有重が描いたものである。

祖師伝絵巻の特色

鎌倉時代に興った新仏教の祖師のうち、同時代に制作された絵巻を持つ法然、親鸞、一遍の各伝記絵巻について概略を述べた。ここで気づかれることは、この3人の祖師伝絵巻はそれぞれ独自の性格を持って制作されているということである。

即ち、法然伝絵巻諸本は、構成、内容、ともに各本それぞれに特色があり、特にそれを制作した門徒の宗門における位置をはっきりと示したものが多い。

これに対し、親鸞伝絵巻は、原初本が覚如という真宗の中心人物が制作したものであり、詞書も覚如自筆のものあるいは宗門の中枢部にある者の筆になるものが多く、時代が進むにつれて若干の増補はあるが、その内容と構成は定着している。そして、いずれも真宗における報恩講に合わせて制作され、その画風も極めて上品な大和絵の伝統を受け継いで描かれたものである。

一方、一遍伝絵巻では、『一遍聖絵』は一遍の伝記、行状に終始する、きわめて個人的な追慕と報恩の心情の強いものであるが、広く時宗で流布した『遊行縁起』は宗祖一遍と二祖田阿の法脈の正統性を重んじ、時宗教団の成立を中心課題にしたところに特色がある。また、諸本の画風も多様で、その流布した範囲が極めて広大であったことを物語っている。

このように三者三様の特色を持つこれらの伝記絵巻は、それぞれ、これを持つ宗門の性格を示すものとして改めて注目される。

鎌倉時代に制作された祖師伝絵巻

良忍伝絵巻

鎌倉時代に制作された祖師伝絵巻は、以上述べた同世代の祖師伝絵巻だけではない。平安末期の僧良忍が夢中に阿弥陀如来のお告げを得て、自力観念の念仏を捨て他力称名の念仏の理を悟ったという融通念仏感得の由来と、日本の神仏がこの念仏を加護したこと、良人の念仏勧進の有り様、さらに念仏の功徳などを列挙した『融通念仏縁起』2巻もまた良人伝絵巻とみなすこともできる。この絵巻は念仏勧進のために用いられ、中世特に流布し、木版でも印刷されている。

弘法大師伝絵巻

空海の伝記絵巻も数種類が制作された。

その1は、『高祖大師秘密縁起』10巻で、序文によると空海没後400余年にして成ったとあり、13世紀中頃の成立と考えられる。原本はなく、13世紀末頃の巻7相当の1巻が個人蔵で残るのが最も古く、完本では1468(応仁2)年の京都府・安楽寿院蔵10巻がある。

『高野大師行状図画』6巻は前記絵巻とは別系統の作品で、その成立は詞書中に北条泰時に関する記事が見えるところから、およそ13世紀後半の頃と推察される。原本はなく、室町時代初期と考えられる高野山・地蔵院蔵6巻が唯一の完本である。

さらにこの6巻本を増補した『高野大師行状図画』10巻が流布した。原本は高野山・惣持院にあったというが、その所在は不明で、伝写本の奥書により1319(元応1)年に成立したことが分かり、『元応本』と呼ばれている。完本の伝写本としては高野山・親王院本、吉野・大蔵寺本、白鶴美術館本などあり、また、残欠本として諸家に分蔵されたものも多い。この『元応本』を元に『高祖大師秘密縁起』を参照して、新しく木版本にした『版本高野大師行状図画』10巻が室町時代に印行された。その他、残欠本が2種類知られるが、ともにアメリカに渡ってしまった。

このように、空海の伝記絵巻は中世大いに流布されたが、その多くは高野山中心に編纂されたものであった。

これに対し、教王護国寺(京都・東寺)の立場から編集した『弘法大師行状絵』12巻が同寺に伝えられている。この絵巻は『東寺百合文庫』によって応安7年から康応元年に至って完成したことが分かり、筆者も

南都絵師、祐高法眼(ゆうこうほうげん)

絵師、中務少輔(なかつかさしょうゆう)久行

絵所(えどころ)、大蔵少輔行忠、

絵師、大舎人(おおとねり)大進(だいしん)法眼

が担当したことが記されている。現存遺品と照合して、この記録が正しいことは明らかである。

さて、これらの空海伝絵巻は伝記絵としての記録性もあるが、空海伝の中に伝えられる様々な奇蹟が主要な画題になっていることは見逃せない。その意味では、説話絵巻に類するとも言えるものである。しかし、仏伝や仏、菩薩の霊験説話が信仰の対象として絵巻になっていることを思い合わせると、こうした空海の奇蹟も弘法大師信仰には重要な意味をもっていたのであった。その点、同世代の祖師伝絵巻と大いに異なるところである。

外国の高僧伝絵巻

高僧祖師伝絵巻は単に日本の祖師ばかりではない。

鎌倉時代に華厳宗の復興に尽くした高山寺の明恵上人が制作した高山寺蔵『華厳宗祖師伝絵』6巻は、朝鮮の華厳宗の高僧義湘(ぎしょう)と元尭(げんぎょう)の2人の行状を主題としたものである。この絵巻も、その内容は義湘を慕う美女善妙が竜身となって義湘を加護するなど、説話性の強いものであるが、祖師信仰にはこうした奇蹟が必要であったのである。いわば、祖師と仰がれる人物には、大なり小なり、超人的な性格が求められているのである。

また律宗の復興運動を反映して、我が国に初めて律宗を伝えた唐僧鑑真和上の伝記絵巻『東征伝絵』5巻が1298(永仁6)年に鎌倉で制作され、忍性によって唐招提寺に施入された。その詞書は、鎌倉幕府の要人が分担執筆し、絵は六郎兵衛入道蓮行筆で、これには宋元画の影響が強く見られ、当時、鎌倉における宋元画受容の一端がうかがわれる。

このほか、唐僧では法相宗の祖でインドを巡礼して多数の仏典を中国に持ち帰り、経典翻訳事業を行った玄奘の『玄奘三蔵絵』(法相宗秘事絵詞)12巻が興福寺で制作された。現在、大阪・藤田美術館に蔵されるのがこれである。

また、日本の浄土宗に強い影響を与えた中国浄土教の5祖、曇鸞(どんらん)、道綽(どうしゃく)、善導(ぜんどう)、懐感(かいかん)、少康(しょうこう)の事跡を描いた神奈川県・光明寺蔵『浄土五組伝絵』1巻をはじめ、これら中国の祖師に日本の法然を加えた大規模な浄土宗祖師伝絵巻が光明寺、藤田美術館他に分蔵されている。

また、西域の亀茲(きじ)国の高僧で、中国に渡り経典翻訳事業に携わった鳩摩羅什(くまらじゅう)の『羅什三蔵絵』1巻も漢訳経典に対する当時の関心を反映して制作されたもの考えられる。

これら外国の高僧は、いずれも日本仏教に多大の影響を与えた人々であった。

しかし、その伝記絵巻は我が国の祖師伝絵巻が数種類の系統をもち、あるいは多数転写されて広く流布したのに対して、転写流布されたものはほとんど見られない。これは当時の人々の信仰に直接結びつかない外国僧の伝記絵巻であったためと考えられる。祖師伝絵巻は、常に大衆の信仰に裏付けられて発展し流布することが、これら彼我の高僧、祖師伝絵巻の現状を通して知ることができるであろう。