原作/花岡大学

脚色/菅 真義

画 /馬場秀晁

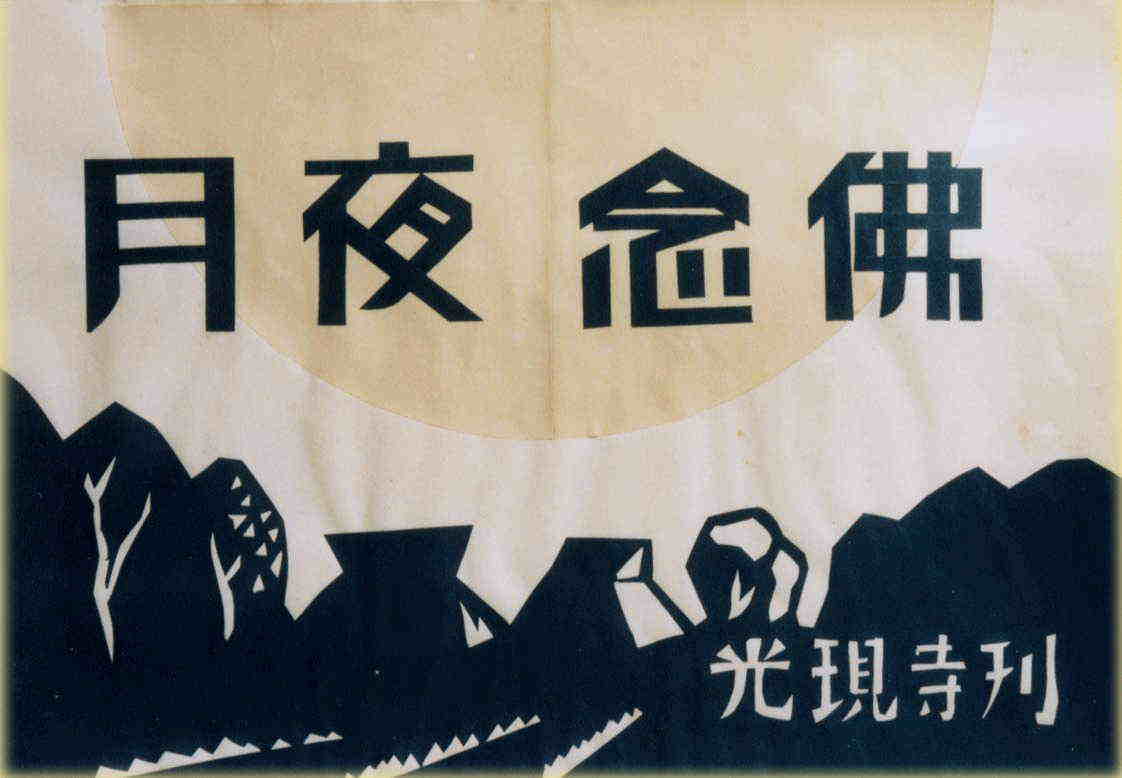

編集/光現寺

善太郎さんは安政年間の妙好人で、亡くなってから140年余りになりますが、今では日本国中は言うまでもなく、遠く海外にまで、その名は伝わっています。

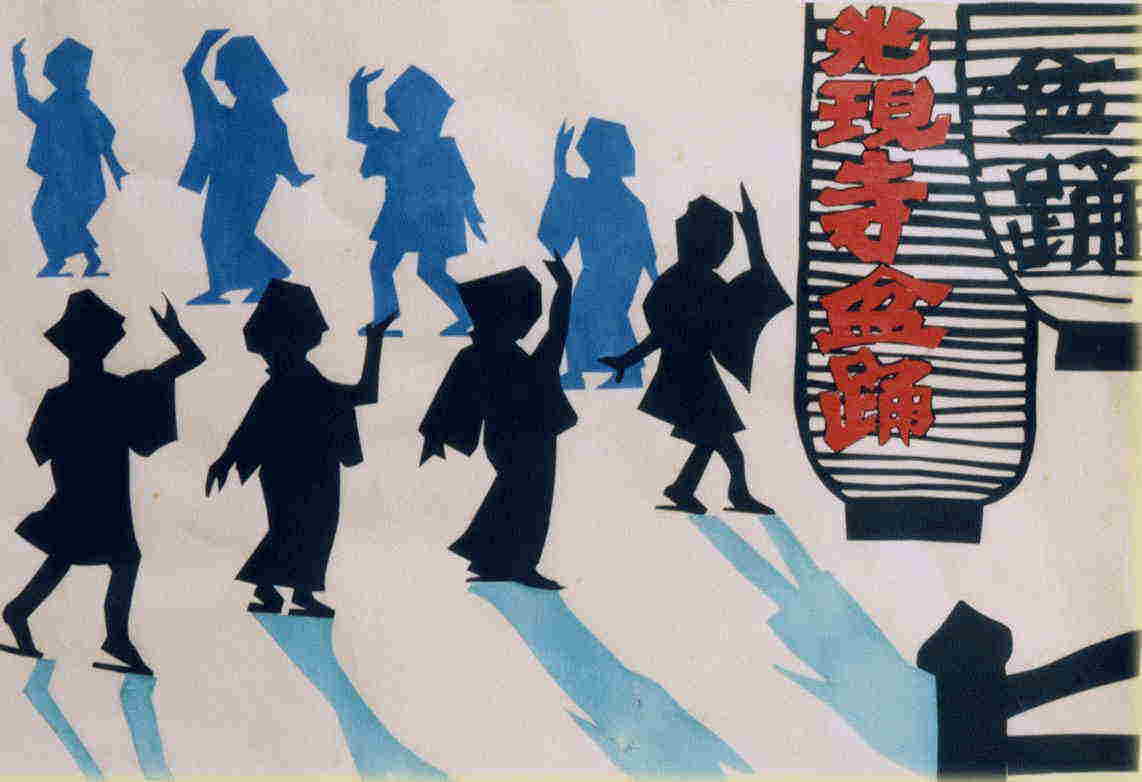

盆の15日の晩、有福の光現寺の庭では、村の若い衆が「善太郎口説き」で今や賑やかに盆踊をしています。

盆の15日の晩、有福の光現寺の庭では、村の若い衆が「善太郎口説き」で今や賑やかに盆踊をしています。

「広い世界を眺めても 真の同行まれなもの

(アラセ、ヨホホイ)

国は石州浜田の領地 有福村の善太郎

(アラセ、ヨホホイ)」

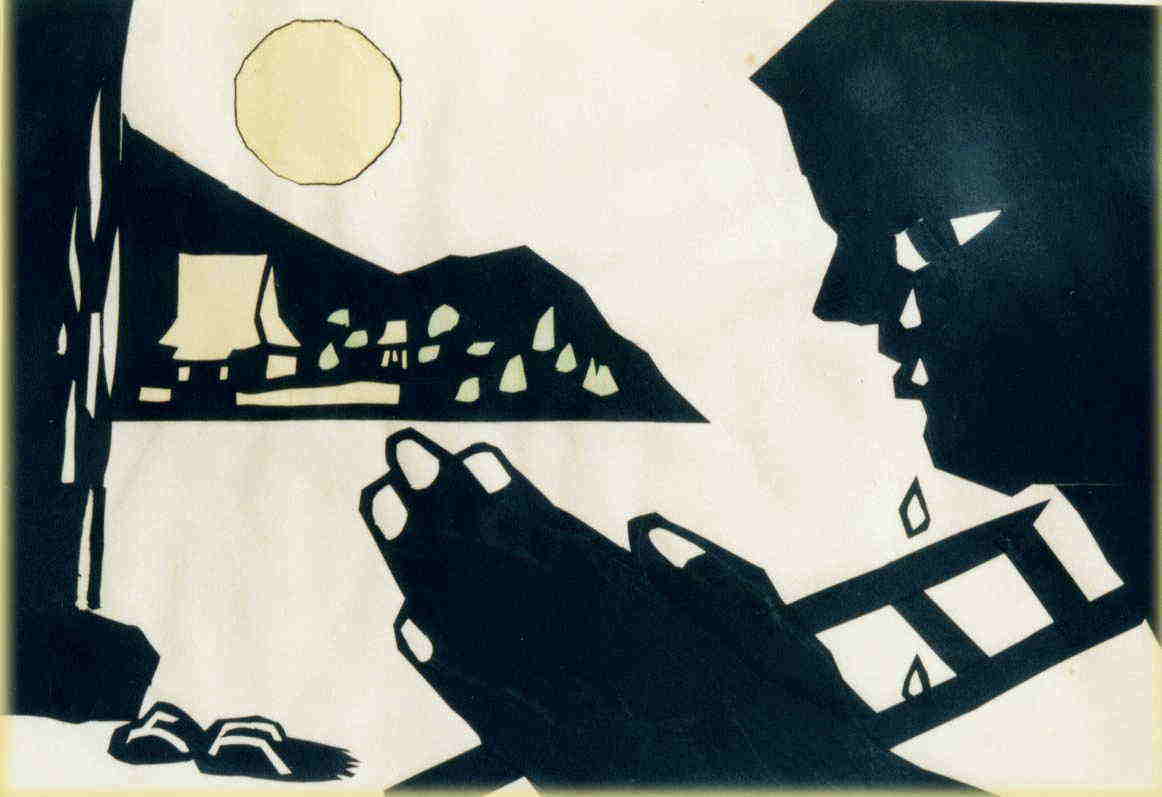

芸州(広島県)は昔から法義のお盛んな土地で、安芸村の光明寺では、ある年の御正忌の大逮夜の晩、お説教の終わった後で、参詣人の一人、源七爺さんは念珠をつまぐりながら、たくさんな子どもたちに自分の若い時の話を始めました。

芸州(広島県)は昔から法義のお盛んな土地で、安芸村の光明寺では、ある年の御正忌の大逮夜の晩、お説教の終わった後で、参詣人の一人、源七爺さんは念珠をつまぐりながら、たくさんな子どもたちに自分の若い時の話を始めました。

「わしの生まれは、これよりずっと北の、石州有福といって、温泉のあるところでなあ。わしは30歳の時、この安芸へ養子に来たのだが、わしは小さい時にお父さんにもお母さんにも死に別れて、おみつ婆さんという叔母さんに育ててもらったんだよ。

だから、貧乏で、その上親の慈愛を知らぬわしはひねくれ者になってなあ。おまけに腕白者で、友だち仲間でも毛虫のように嫌われたものだ。」

「じゃあ、源七爺さんも、子どもの時にはひどいガキ大将だったんだなあ。」

10月12日は下有福の鎮守のお祭りで、お宮では太鼓が鳴り響き、着飾った娘たちや若者たちのお参りは絶えない。昼過ぎ、ご神事が終わると大勢の子どもたちにかつがれて、ワッショイ、ワッショイと、子ども御輿が出てゆく。

10月12日は下有福の鎮守のお祭りで、お宮では太鼓が鳴り響き、着飾った娘たちや若者たちのお参りは絶えない。昼過ぎ、ご神事が終わると大勢の子どもたちにかつがれて、ワッショイ、ワッショイと、子ども御輿が出てゆく。

その中に、わしは火の谷の熊之助がいるのを見つけたんだ。熊之助の家は裕福な家だけに、立派な着物を着ている。日頃から、わしはその熊之助が憎かったので、

「いじめてやろう。」

と思って、

「熊之助、ちょっと来い。」

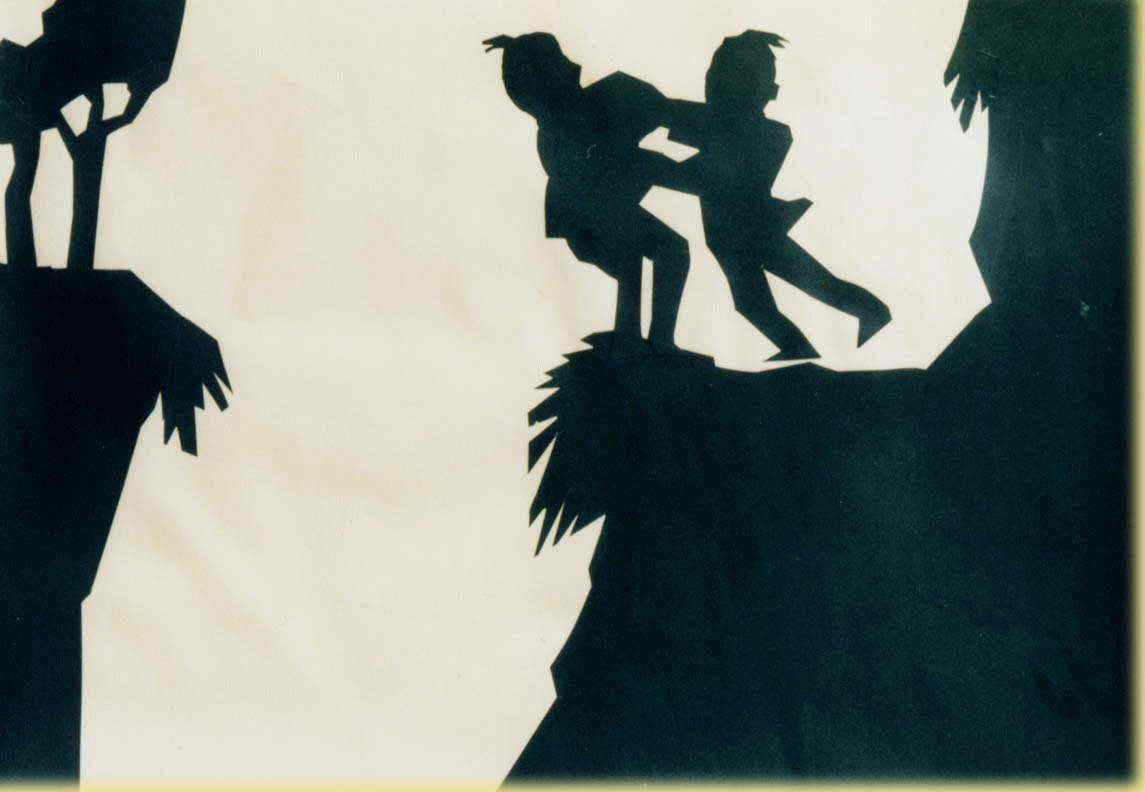

と呼ぶと、熊之助の奴、まるで蛇に睨まれたカエルのようにビクビクして、身動きせずにいるので、襟髪をひっ掴まえて、無理やりにお宮の後ろの雑木林へ連れて登ったんだ。

熊之助がブルブル震えてながら、

熊之助がブルブル震えてながら、

「今日も、どこかで、何かかっぱらって来い。」

と言われるのかと思っているところへ、

「熊、お前は綺麗な着物を着ているなあ。それを脱いで、俺によこせ。」

とわしは言ってやった。

熊之助は返事もせずに下を向いている。

「おい、熊。返事をしろ、いやなのか。おいっ!」

それでも下を向いているばかりで、ものも言わない。それが癪(しゃく)にさわったものだから、

「こらっ!」

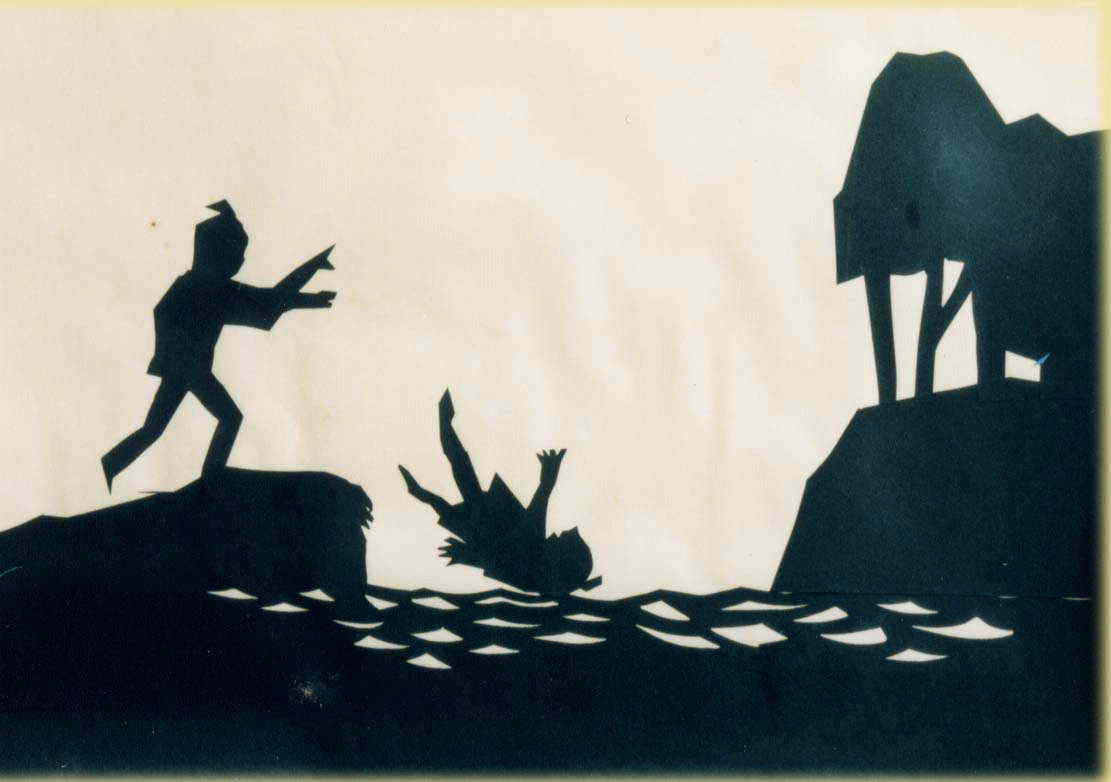

と言いざま、襟髪をひっ掴まえて、阿曽迫(あそざこ)谷へ突き落としてやった。

突き落とされた熊は、怪我は大してしなかったが綺麗な着物は泥だらけになり、袖も裾も、散々に引き裂けた。それを見て、わしの日頃の妬む気持ちも、恨む心も、少しは安まるのであった。

突き落とされた熊は、怪我は大してしなかったが綺麗な着物は泥だらけになり、袖も裾も、散々に引き裂けた。それを見て、わしの日頃の妬む気持ちも、恨む心も、少しは安まるのであった。

そのほか、伝七を海老田(えびた)の堤(つつみ)へ突き落としたり、割り木で仙造の頭を殴ったり…、わしという奴はずいぶんひどい悪徒であったものだ。

ある年の夏。それはちょうど梨の熟れる頃だった。

ある年の夏。それはちょうど梨の熟れる頃だった。

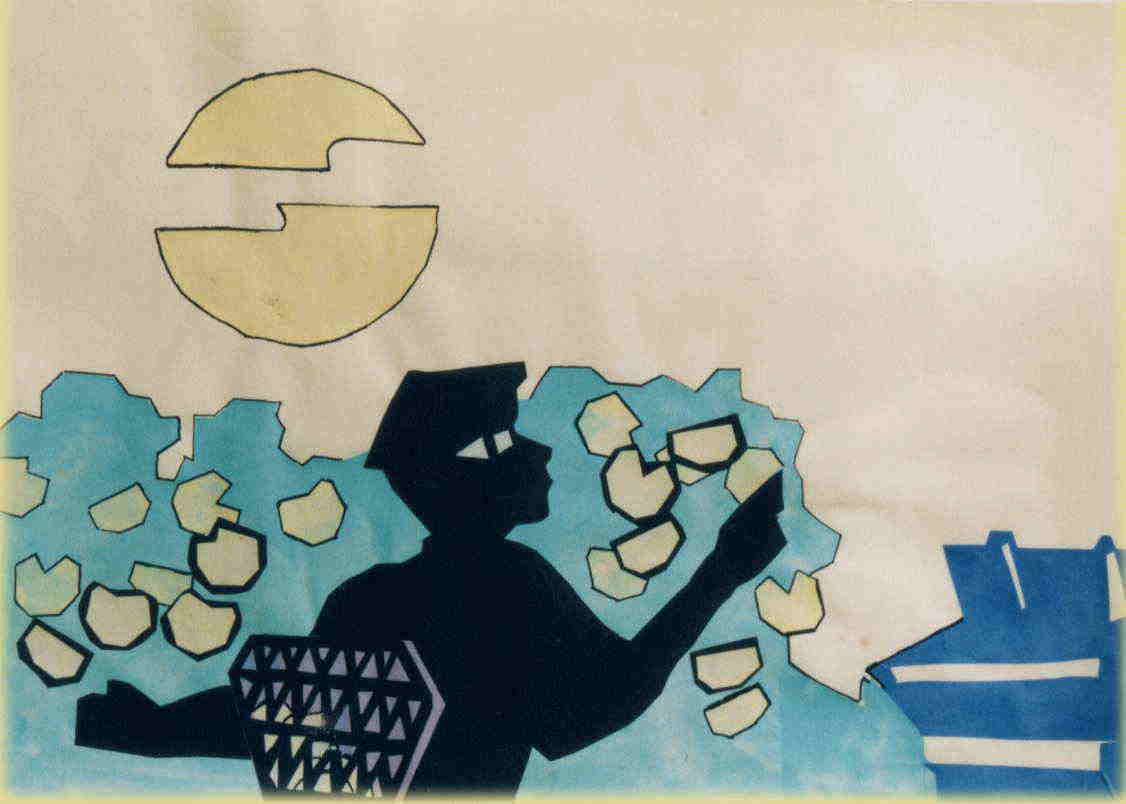

その年はどうしたことか、どこの家も梨が不作だったのに、原土井という善太郎さんの家の庭の梨の木は枝もたわわに生って、黄色く熟れている。それを取って食べたくてたまらない。

わしは、いつも悪事の手伝いをさせていた伊兵衛に、

「お前、行って10ばかり盗って来い。」

と言うと、伊兵衛は顔色を変えて、

「他のことなら何でもしますが、善太郎さんの家の梨を盗むのだけは堪忍してくれ。」

「何故、善太爺の梨を盗むのが嫌なんだ。」

「罰(ばち)が当たる、きっと罰が当たって、足腰が立たなくなる。」

「ワハハハ…。善太爺はうす馬鹿じゃぞ。あいつのものを盗んで、何で罰が当たるんじゃ。」

善太爺はなあ、女房のおとよと畑で芋を植えていると、光現寺の夏法座の喚鐘がチャンと鳴り出したんだ。すると善太爺は鍬の手を止めて、寺の方へ向き直って、

善太爺はなあ、女房のおとよと畑で芋を植えていると、光現寺の夏法座の喚鐘がチャンと鳴り出したんだ。すると善太爺は鍬の手を止めて、寺の方へ向き直って、

「ハイハイ、参ります。参ります。」

またチャンと鳴ると、また、

「ハイハイ、参りますとも、参りますとも…。」

やがて、喚鐘がチャンチャンチャン…と早く鳴ると、

「ハイハイ、参ります。参りますとも、参りますとも…。」

「せっかく如来さまからのご案内だ。参らせてもらわねばおられぬ。」

と、鍬をかついで泥足のままで参ったとよ。

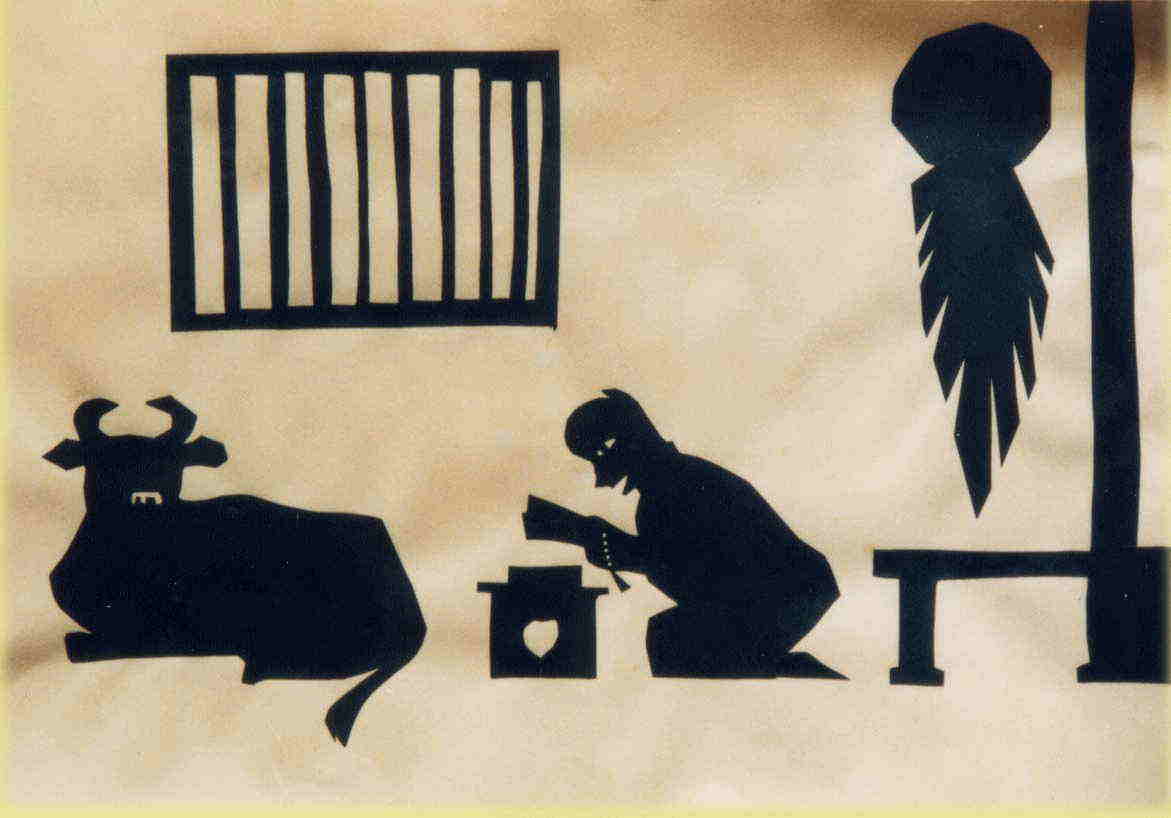

また、駄屋(だや)の牛が病気して、苦しそうにしている。善太爺は、それを見るとお仏壇から『御文章』を取り出して、

また、駄屋(だや)の牛が病気して、苦しそうにしている。善太爺は、それを見るとお仏壇から『御文章』を取り出して、

「それ、五劫思惟の本願というも、兆載永劫の修行というも、ただ我等一切衆生を助けんがための方便に、阿弥陀如来ご心労あって・・・南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。」

「只今の『御文章』に書いてあるように、今度は間違いなくお浄土へ参れるんだぞ。せめて一口でよいからナンマンダブと称えてくれ。ありがたいと思ってくれ。」

と牛に向かってご法話をしたり…、

光現寺で法座があると、善太爺はいつも向拝の石段のところで、わずかばかりの店を出して、ミカンだの九年母(くねんぼ)だのを並べて商いをしている。

光現寺で法座があると、善太爺はいつも向拝の石段のところで、わずかばかりの店を出して、ミカンだの九年母(くねんぼ)だのを並べて商いをしている。

本堂でお説教が始まると、店はそのままにして、あわてて高座の前に行って聴聞する。

善太爺のうす馬鹿の証拠は、光現寺の鐘が鳴ると返事をして仕事を止めたり、分かりもしない『御文章』を牛に聞かしてやったり…。鐘楼や桜の木の陰に隠れていて、店の品物を何遍かっぱらってやったか分からん。梨を盗みに行くぐらい、何が怖いんだ。

善太爺のうす馬鹿の証拠は、光現寺の鐘が鳴ると返事をして仕事を止めたり、分かりもしない『御文章』を牛に聞かしてやったり…。鐘楼や桜の木の陰に隠れていて、店の品物を何遍かっぱらってやったか分からん。梨を盗みに行くぐらい、何が怖いんだ。

「行って来い。売った儲けはたんまり分けてやるぞ。」

「善太郎さんは馬鹿どころか如来さまだ。尊いお方だ。如来さまの物を盗むだけは勘弁してくれ。」

「ようし、もう頼まん。わしが行って来るで。罰が当たるか当たらんか、見ておれ。」

いい月夜だった。

いい月夜だった。

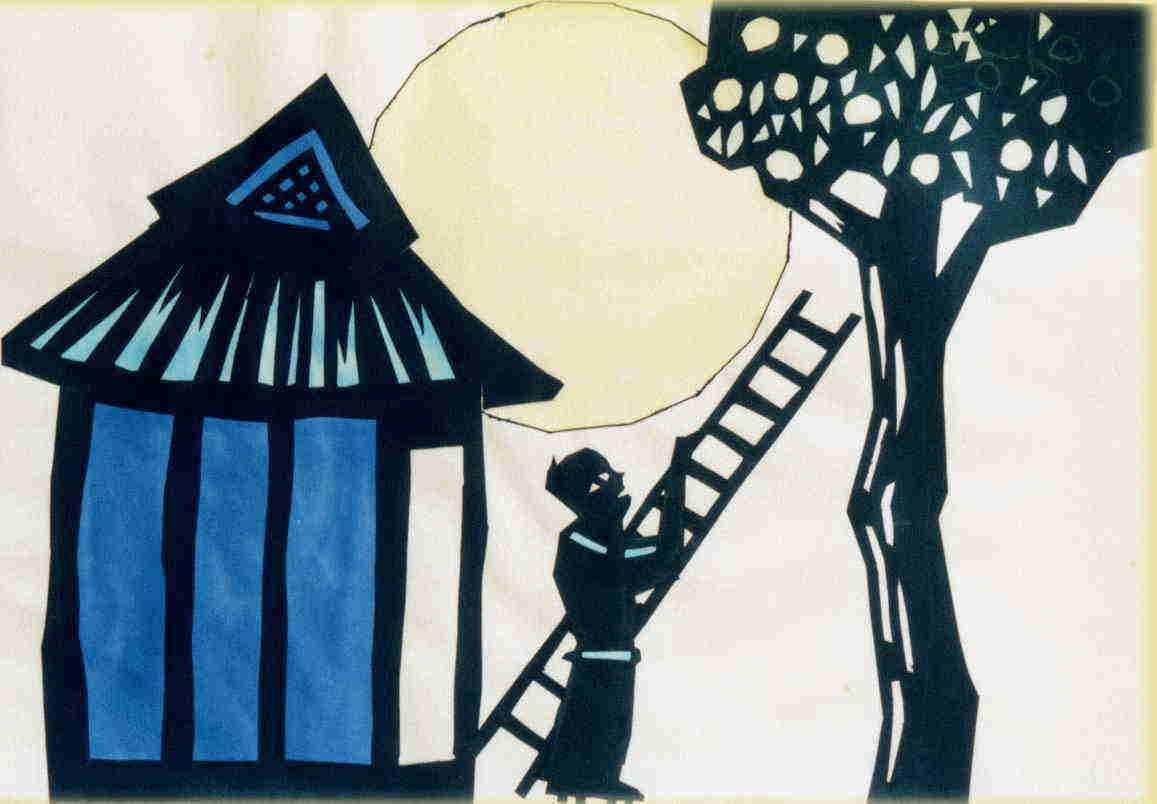

満月のような明るい月光を浴びて、村はもうひっそり寝静まって、物音一つしない。善太爺の家も戸を閉めて、無論、深い眠りに落ちている。

わしは足音を忍ばせて梨の木の根元に行き、足の裏に唾をつけて、静かに木に登り始めた。誰かが遠くから見ておりはせぬかと辺りを見回したが、折りからお宮の森の梟(ふくろう)が鳴き出したのと、夜露が梨の葉に溜まって、それに月の光が宿ってキラキラしているだけだった。

夜目に美しい黄色をした梨を3つ4つと採って、腰につるした籠に入れたと思った途端、

戸口の戸がガラガラと開いた。

戸口の戸がガラガラと開いた。

すわ、大変。

見つけられたら一大事と、木にしがみついて身動き一つせずにじっとして見ていると、それは善太爺さんではないか。

爺さんは、わしが木に登っているとは気付かないとみえて、わしの方を見ようともせずに便所に行った。

「小用を終えたら、そのまま、すぐまた寝るだろう…。」

と、静かに木の上から見ていると、納屋の方へ行く模様だ。

「はて、おかしい。何しに行くのだろう。」

と見ていると、

納屋から持ち出したのは梯子だった。

納屋から持ち出したのは梯子だった。

「ナンマンダブ、ナンマンダブツ…。」

と念仏しながら、梨の木の所へ持ってきて、下から木の枝にかけながら、

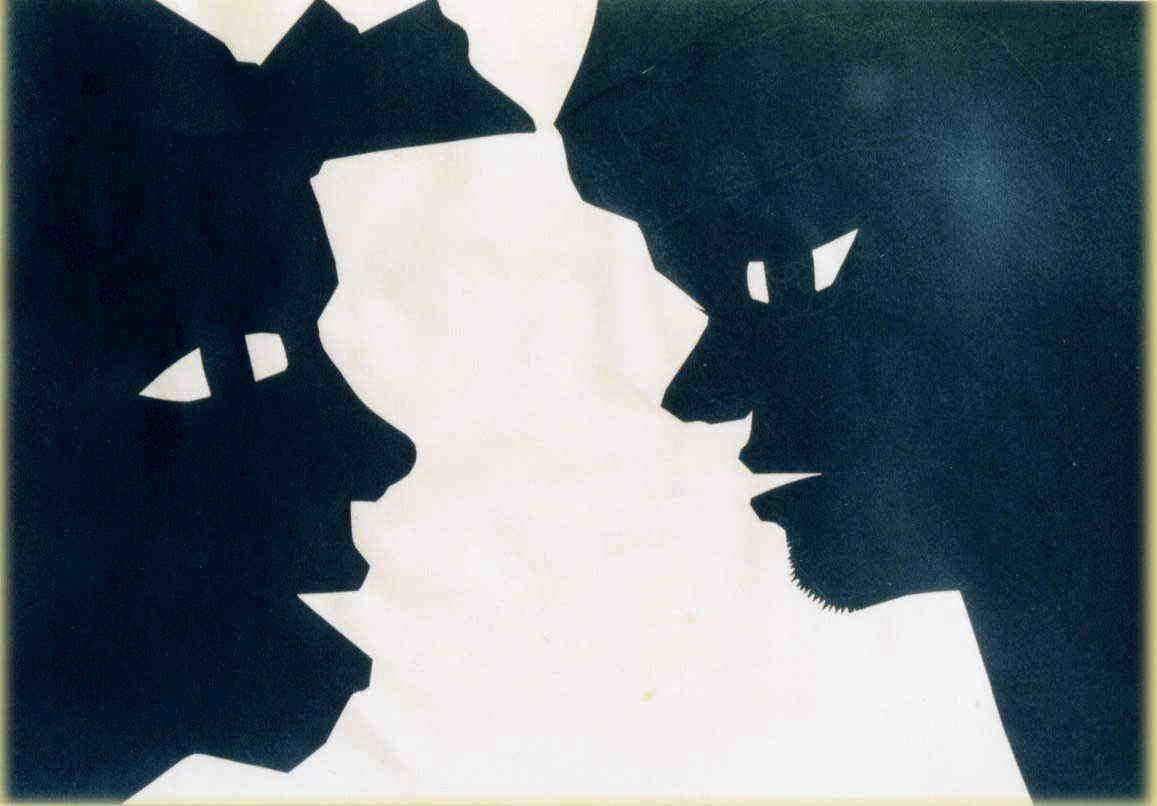

「若い衆、怪我をせぬよう、採って帰っておくれよ。」

と言いながら、戸口から静かに家の中に入っていった。

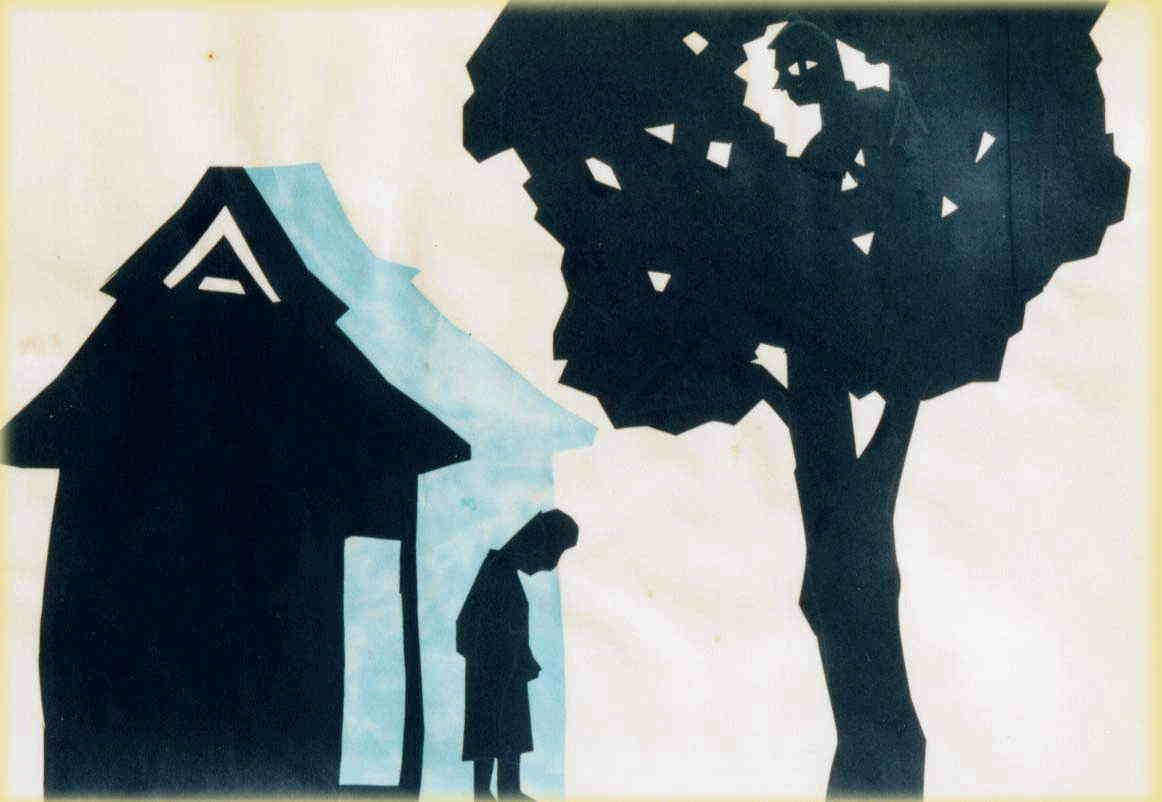

いかな悪徒のわしも、月の光にかすかに見えた善太爺さんの姿が、まるで尊い如来さまのように見えて、何だか自分の身体がしびれるような感じで、危うく木から落ちそうになった。

いかな悪徒のわしも、月の光にかすかに見えた善太爺さんの姿が、まるで尊い如来さまのように見えて、何だか自分の身体がしびれるような感じで、危うく木から落ちそうになった。

何の恨みも憎しみもない、まるで天上のお月さまのように、あらゆるものに清らかな光を与えてやろうとする姿。

「今まで、うす馬鹿だと思っていた善太爺さんは、全く如来さまだ、如来さまだ。この如来さまをののしったり、如来さまの物を盗むとは…。この源七こそ鬼だ、人非人だ…。」

と涙がとめどなく出て、日頃の悪心をひるがえさずにおれなかった。

喚鐘が、チャンチャンチャン…。

喚鐘が、チャンチャンチャン…。

「おい、光現寺に法座があるぞ。熊之助やーい。伊兵衛やーい。みんなお寺へ参ろうではないか。」

と、わしはみなの者を誘うてお寺へ参るようになった。

村人は、

「オイオイ、不思議なこともあるものだ。あの悪たれの源七がお寺に参るようになったぞ。」

と、あきれてこの様子を見ている。

おみつ婆さんは、

「源七がお説教を聞くようになってくれた。これも善太郎さんのおかげだ。何よりもありがたいことだ。本当に善太郎さんという方は尊い方だ。如来さまのような方だ…。」

と、泣いて喜んでくれた。

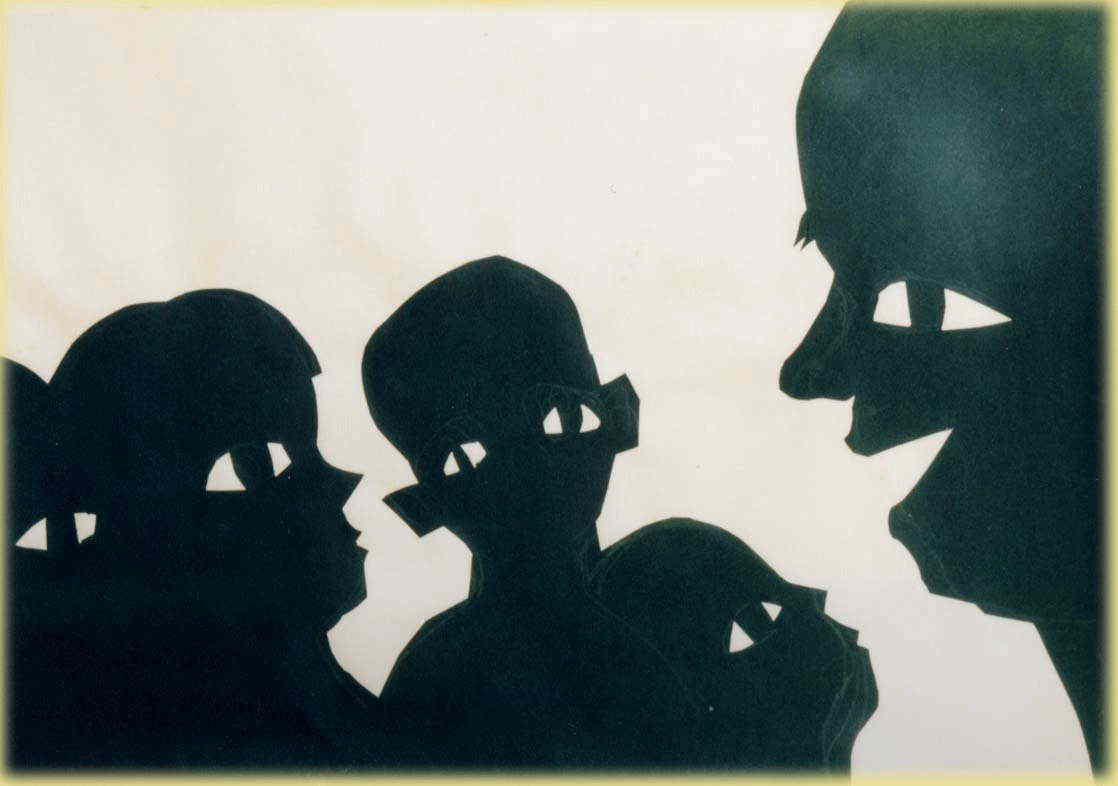

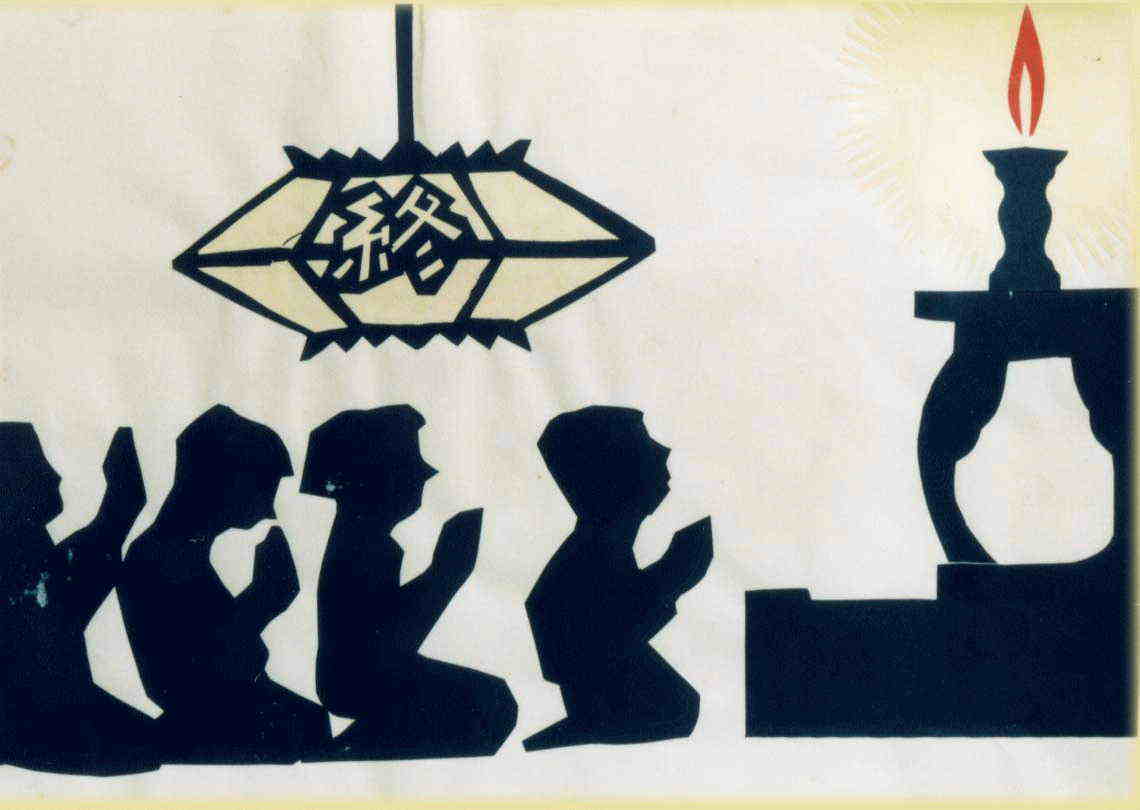

光明寺の大逮夜の夜は更けて、本堂の中は寂として物音もなく、眠たそうだった子どもらも目をパチパチさせて、この長い源七爺さんの話を聞いていたが、やがて、源七爺さんをはじめ子どもらも共に、

光明寺の大逮夜の夜は更けて、本堂の中は寂として物音もなく、眠たそうだった子どもらも目をパチパチさせて、この長い源七爺さんの話を聞いていたが、やがて、源七爺さんをはじめ子どもらも共に、

「ナンマンダブ、ナンマンダブツ。…。」

と仏前に合掌してお礼をしました。