源左(げんざ、明治以後の本名は足利喜三郎)は、天保13年(1842年)現在の青谷町山根の願正寺裏にある、紙漉(かみすき)を兼業としている農家に生まれました。

源左は、浄土真宗の深い信仰に支えられ、常に感謝の心をもって人のためにふるまい、骨惜しみすることなくよく働いた。そして、「ようこそ ようこそ、さても さても」ということばをよく口にしたが、これには「ありがたいことだ。ほんとにまあ、阿弥陀様のお慈悲は」という、常に阿弥陀如来の救いに支えられて生きていることへの感謝の気持ちが込められていた。源左は、一般大衆の中で特に深い信仰心のある人を表す“妙好人”と称され、敬われた。昭和5年(1930年)、89歳で亡くなる。

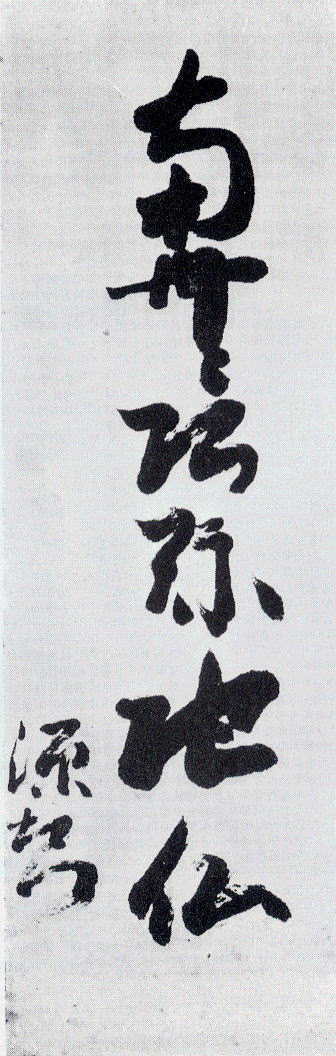

源左の稀有な言行は、宗派宗教を超えてたくさんの人々の心を動かした。そして、書籍、絵画、書など色々な形で多くの著名人がその言行を表し、今日に残されている。

天保13年(1842年)、父善助、母千代の長男として生まれる。弟二人、妹二人の5人兄弟である。

天保13年(1842年)、父善助、母千代の長男として生まれる。弟二人、妹二人の5人兄弟である。

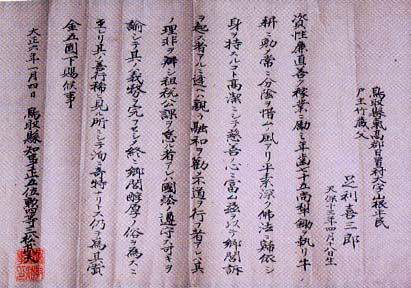

幼い頃は腕白であったといい、若い頃には他の若者と同じように喧嘩もし、博打も打ったという。しかし、農事には勤勉であり、国法にはよく従い、親族他人の別なく、人々の難儀を助けたといい、その美徳が早くも大庄屋から上申され、19歳の時、藩からその徳行が表彰され、御切紙を戴く。

18歳の時、父善助が流行り病「ころり」で急逝する。享年40歳。8月25日のこと、善助は源左と朝から稲刈りに出たが、午後は気分が悪いと行って家にいた。ところが、その夕方には果てなくなってしまった。その死ぬる時、ただ一言「おらが死んだら、親さまをたのめ」と言い遺したという。予期もしなかった父の急逝は源左の心を根底から揺り動かした。目前にした父の死とはなんだったのか、このはかない生とはなんなのか、そして父の言う親様とは誰のことなのか、衝動は 烈しかった。彼は悩みを抱いて願正寺の門をくぐったという。このときから、源左の聴聞が始まったという。

烈しかった。彼は悩みを抱いて願正寺の門をくぐったという。このときから、源左の聴聞が始まったという。

21歳のとき、同じ村の小谷くにを娶る。35歳に達するまでに、ゆう、みつ、竹蔵、萬蔵の4人の子どもをもうけた。竹蔵の上に、もう一人男の子が生まれていたが、生後すぐに亡くなった。そしてまた、彼の子ども達もみな源左の在世中に先立っていった。妻のくには源左よりも3歳年上で、71歳の寿を保った。

27歳の時、明治維新を迎える。

30歳の頃、夏のことであったが、いつものように牛を追うて裏山に草刈に出かけた。ようやく刈り終えて、牛の背中の右と左とに一把づつをつけ、さて、自らでは負いきれぬその重い把をさらに1つその背中に乗せたとき、突如として彼の心にひらめくものがあったという。彼の言葉を借りると、「ふいっとわからせてもらった」のである。

源左には年老いた両親がいたが、厚く孝行を尽くした。その篤行は県知事表彰を受けるに値した。明治12年、源左38歳、3回目は明治16年であった。同じ頃、明治11年と14年に京都本願寺から「紺紙金泥」の六字尊号を受領した。彼の篤信も遠く京都まで及んでいたものと思われる。また、58歳と59歳の両年には精農賞を郡から受けた。

しかし、彼の人生もまた、幾多の困難に直面しなければならなかった。

息男竹蔵が21歳のときに若くしてゆうが亡くなり、それがもとで竹蔵は発病。そして大正10年、49歳で亡くなった。続いて翌11年には萬蔵が逝った。

一方、大きな水害のために水田のほとんどが流されるという被害に遭い、加えて、2度の火災に遭って丸焼けとなった。一度は類焼、一度は火元であった。このとき、源左は「前世の借銭をこれで少しでも戻してもらって、重い荷を軽くさせてもらった」という。

さらに、藤十という同行を信じて事業に手を貸したが、これが失敗し、田8反歩を手放す破目になったり、家内の兄に偽られて持ち山を売られてしまった。これらを公に訴えれば人に傷がつくの思いやり、別に争わずして身を引いたという。「何よりのもんをもらってあるけんのう」こう源左は言っただけであったという。幾たびの災難に遭いながらも、「何事も因縁でのう」と受けとめる源左であった。

源左の足跡は因幡一円はもとより、伯耆にも及んだ。秋の収穫も過ぎると、彼を招くものがあちらにもこちらにもあった。源左が行くと、どの家も春風が訪れるように柔らかく和やかにされたという。頼まれれば短い法話もした。多くの者が彼のご縁に遇うことを悦んだ。話は短かったが、まるで仏の言葉として響いたという。

67歳の時老母千代が没し、翌年には妻くにが亡くなった。また、先に述べた竹蔵と萬蔵が亡くなったのは、源左80歳、81歳の時であった。

大正6年、76歳の時4度目の表彰を県から受けた。4度も表彰を受けたので、人々がお祝いの挨拶をすると、

大正6年、76歳の時4度目の表彰を県から受けた。4度も表彰を受けたので、人々がお祝いの挨拶をすると、

「源左はのう、行き届かんで、まっとしっかりせよとのご意見におうてのう。褒美ではない、ご催促だけ。」

と応えたという。「死ぬるまで慎めというおほけな御説諭でござんした」とも言ったという。あるいは、妙好人としての彼の名があたりに広まってゆくと、

「いやいや、待ってつかんせい、死ぬるまでは何をするかわからんでのう」

とも応えたという。

昭和5年の新春を迎えたある日、女同行であった安岡しな女が娘を連れて用ヶ瀬から見舞いに来られた。別れの時、源左は彼女の手を握って「三世に一仏、恒沙に一体、仏の中の大王様が、われが生まれぬ前(さき)から往生を見抜いてくださって、助けにゃおかのの大願だけえのう」と言ったという。そしていよいよ余命幾許もないとき、法友の山名直治から使いが来た。彼もまた老いの床に横たわっていた。そのとき源左は使いの娘に、

昭和5年の新春を迎えたある日、女同行であった安岡しな女が娘を連れて用ヶ瀬から見舞いに来られた。別れの時、源左は彼女の手を握って「三世に一仏、恒沙に一体、仏の中の大王様が、われが生まれぬ前(さき)から往生を見抜いてくださって、助けにゃおかのの大願だけえのう」と言ったという。そしていよいよ余命幾許もないとき、法友の山名直治から使いが来た。彼もまた老いの床に横たわっていた。そのとき源左は使いの娘に、

「今さら詳しい事は知らんでもええ、親さんはお前を助けにかかっておられるだけ、断りがたたんことにしてもらっておるだけのう。このまま死んでゆきさえすりゃ親んところだけんのう。こっちは持ち前の通り、死んでゆきさえすりゃええだいのう。源左もその通りだと言ってごしなはれ。ようこそ、ようこそ、なんまんだぶ、なんまんだぶ。」

旬日にして源左は素懐を遂げた。2回ほど笑みを浮かべて静かに称名もろともこの世を去った。昭和5年2月20日の早朝のことであった。そのあくる日の夕刻、直治もまた安心を得て後を追った。源左、享年89歳。

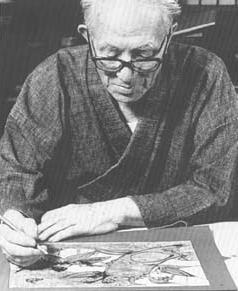

(やなぎ・むねよし)

(やなぎ・むねよし)

『妙好人「因幡の源左」』には「やなぎ・そうえつ」と署名。

『妙好人「因幡の源左」』には「やなぎ・そうえつ」と署名。

明治22年(1889)〜昭和36年(1961)

東京生まれ。宗教哲学者で民藝運動の提唱者。

芹沢跽介(せりざわ・けいすけ)の生涯の師。

柳宗悦は朝鮮を訪れ、朝鮮の芸術・文化に触れたことから東洋美術に関心を示し、日本各地に残された手仕事に美を見い出す。民藝とは民衆的工藝の略。「無心で作られ、用いるために作られたものにこそ美しさが宿る」という柳が提唱した新しい美の思想に共感した同人達は民藝運動を展開し、消えつつあった民芸品の収集と調査、紹介を行なった。

柳宗悦は、その工芸美論を世に拡めるための雑誌『工藝』を発刊した。昭和6年1月創刊。以後第100号まではほぼ月刊のペースをもって刊行されたが、戦時中は一旦休刊される。戦後昭和26年に第120号をもって終刊を迎えた。

当初出版部数は500部であったが、次第に部数を増やし、1000部となった。市販はされず、申込者に領布される形をとった。芹沢は第1巻と第6巻の型染布表紙、また各年度の12冊を収納する帙の装幀を担当した。

民藝という新しい美の存在を提唱した柳宗悦と民藝運動の賛同者大原孫三郎、河井寛次郎、浜田庄司たちによって、世界各地の民芸品を展示収蔵するための拠点として「日本民藝館」が昭和11年10月東京・駒場に建設された。

![]()

(略)

私は今まで幾冊かの本を世に贈ったが、恐らく何人からも、また何時でも人々から愛されるのは、この一冊ではないかと思える。それは偏に妙好人源左(げんざ)老彼自身の行いや言葉を、そのまま収録したことによるのであって、何も私の力がそこに働いているからではない。

妙好人にはいくつかの型があって、なかなか気性の激しい人、温和な人、思索にたけた人、自戒の念に厳しい人など、その型は色々であるが、源左老人はその中で何よりも「行為」でその妙好さを示した信者であった。それゆえ決して思索的な妙好人の一人ではないが、その行為が我々の日々の生活に交わってくるだけに、一層有り難味が深いと思える。

近時、妙好人への注意が富みに加わってきたことは、大変至当な、また有り難い傾向だと思えるが、不思議なことに、今までは真宗の学僧達や史家で妙好人を取上げて、それを充分に伝えてくれた人は、案外少ないのである。それは妙好人たちが教学に何も寄与する点がなかったためなのか、または、その無学さを軽く見たためであったのか、ともかく、妙好人への注意が起こったのは、宗学の最も栄えた江戸中期頃よりも、やっと幕末に近づく頃からで、かえって明治に入って、大和(やまと)の清九郎や讃岐(さぬき)の庄松(しょうま)、その他の言行録が冊子として紹介されるに至ったのである。最近宗乗には囚われず、妙好人の値打ちを認められたのは、かえって禅師想を伝えられた鈴木大拙博士であって、それ以来、『妙好人伝』で上梓されるものが急にその数を増してきたのである。

妙好人は、大概は片田舎の人で、貧乏で無学な人が多いが、その信仰の把握の純度においては、遠く学僧も及ばないものがあって、千萬の信仰文書も却ってここに結実され、結晶された観があると言ってもよい。それゆえ、法然聖人や親鸞聖人の教えは、妙好人を得ることによって、はじめてその輝きを十二分に発したともいえるのである。

もとより妙好人は仏教各宗派に現れるはずであるが、何故か真宗系の仏徒から圧倒的に沢山現れてくるのである。これには必ずや、何かはっきりした原因があるに違いないと思える。

妙好人は、考えようによっては、宗教的天才とも思われ、特殊な性格の人のみに現れるのだと考えられるかも知れぬが、決してそうではなく、かかる妙好人が生まれるのは、やはりこれを生み育てる雰囲気があってのことだと思える。つまり、真宗の信仰に培われた土地の風潮が必然的に生む信者だと言う方がよいであろう。このことは、かかる背景の乏しい宗派、または土地からは妙好人がなかなか現れてこない事実によっても分かってこよう。

私の見聞は決して広いものとは言えぬが、私は縁あって、越中の真宗門徒の間で暮らしたことがあるが、私の心をいたく惹きつけた一つの事実は、いかに門徒たちが「聴聞(ちょうもん)」の習慣に濃いかということであった。例えば、別院のある越中城端町では、一年中どこかの寺か在家で説教のかからぬ日はないのであって、早朝からの勤行にもなかなか熱心なのである。それに、昔からのしきたりもあって、なかなか信仰の談合が信者間に烈しく行われる。これを「御示談(ごじだん)」というが、あたら禅修行者達の問答商量にも比すべき真剣さで、法談が行われる。そうして、かかる地方ではほとんどどの家にも立派な仏壇があって、灯明や活花の絶えたことはないのである。また、在家で説教師を招いて信徒が集まる場合も決して稀ではない。実に、こういう雰囲気が妙好人を生み育てる母体なのを感じる。そうして、何故真宗だけに妙好人が引き続き出て、同じ念仏宗たる浄土宗から多く現れてこないかは、後者にかかる雰囲気が衰えたためだと思われる。それゆえ、妙好人を個人的天才と考えるより、信者全体が育てたその代表として考える方が至当だと思われてならぬ。妙好人の背後には、実に長い歴史や信者の風習が深く控えているのであって、このことは将来信仰の顕揚にとっても極めて重要な問題を我々に提起していると思われてならぬ。

いずれにしても、妙好人こそは大乗仏教が我々に贈ってくれる浄よく美しい花のごときものなのである。「妙好」は白蓮華のことを意味するというが、ここに仏教そのものの象徴があると言っても過言ではあるまい。それゆえ妙好人にこそ、仏教の仏教がその活きた姿を現しているのだと言ってもよいであろう。

私はこの1冊が右の心理を欲証明してくれることを信じ、この再販を一入有り難く感じ、それを可能にしてくださった方々に改めて厚く感謝したい。

昭和34年12月

病室にて 柳 宗悦

(以上「妙好人『因幡の源左』」より抄出)

![]()

昭和23年11月初旬のこと、私は久方ぶりに鳥取の町を尋ねた。その折、吉田璋也君の所で思いがけなく寒棲という俳人の訪問を受けた。異彩ある老人であった。その人の口から始めて因幡の源左という妙好人が近頃までいて、その人の言った言葉に色々面白いものがあることを聞かせてくれた。その折、3つか4つの物語を聞いたが、中で西田天香との問答にいたく心を打たれた。これから推すと、素晴らしい信者に違いないと考えられた。もっと詳しく知りたいという念願を早くも起こした。

昭和23年11月初旬のこと、私は久方ぶりに鳥取の町を尋ねた。その折、吉田璋也君の所で思いがけなく寒棲という俳人の訪問を受けた。異彩ある老人であった。その人の口から始めて因幡の源左という妙好人が近頃までいて、その人の言った言葉に色々面白いものがあることを聞かせてくれた。その折、3つか4つの物語を聞いたが、中で西田天香との問答にいたく心を打たれた。これから推すと、素晴らしい信者に違いないと考えられた。もっと詳しく知りたいという念願を早くも起こした。

私は、この数年来、庄松や貞信尼や物種吉兵衛や三田源七や、最近には浅原才市の歌で、真宗が培った妙好人の深さにいたく心を惹かれていたので、源左のことをさらに知りたく、また世に紹介すべきであるように思われた。

さて、翌年になり、その夏も近づいた頃、吉田君から改めて誘いの手紙をもらった。旅行が難儀なその頃のこととて、東京と鳥取との遠い距離は、私の心を逡巡させた。ところが、吉田君は熱心にも私のために源左の故郷山根村に出かけ、その村の願正寺と呼ぶ寺に、今まで縁もないのに私の滞在を頼んでくれた。ところが、そこの住職が悦んで迎えると言ってくれたから、是非来てくれという手紙をもらった。

私は、たまたま7月に京都に所用ができたので、一足延ばせば行けぬこともないと思い、遂に意を決して出かけることにした。仕事は恐らく1ヶ月はかかるように思われた。

願正寺に着いたのは、8月18日であった。多少聞いてはいたが、片田舎にしては大きなお寺で、早くもこのあたりの真宗の力の根強いのを思わせた。石州赤瓦の大きな屋根が高く聳えているのが遠くからも見られた。与えられた客室とその前にしつらえた造園とは立派なものであった。それに何よりなことは、住職の衣笠一省氏は有為の若い僧侶で、源左のことには熱心であり、一家の厚い待遇を受けた。有り難いことは、寒棲老人が最近記録されたものと、衣笠氏が手控えに集め置かれた言行録とがあって、それらをみな写し取ることができた。最も、両者の間には重複もあり、反復もあり、また食い違ったものや未整理のものも見出され、それらを取捨すると、重要なものほぼ200近くを得ることが明らかになった。

しかし、これらのことにも増して有り難いことには、源左を親しく知っている甥、姪、孫、知人等が今尚相当村に残っていることが分かった。私は一夕源左の孫足利喜蔵氏一家によばれ、夕食に招かれた折り、それらの縁故の深い人々が私のために20人近くも集まってくれたのである。その折りの場面はなかなか忘れ難いものであった。みな、尊敬と愛慕とをもって故人のことをこもごも語ってくれた。誰も彼も源左の光に浴した人たちであった。源左は今のその人たちの中に活きていた。

中でも感銘深かったのは、入信の物語と、臨終の折りの友達との問答であった。いずれも自身から聞いた人々の口から聞くので、この上なく有り難いことであった。念仏の声が方々から起こった。源左が買ったという仏壇、毎朝毎夕お勤めをしたその場所で、私も故人を偲びつつ香をささげた。彼が死んだその室も襖一つ距てた隣であった。それ以来、寺に滞在中に幾度か縁故の人々が来てくれて、いろいろと詳しく聞きただすことができた。特に、足利元治氏と棚田はつ、棚田このの両女に負うところが多い。方言の難しい時には、衣笠住職の通訳を仰いだ。

その他、私は故人ときわめて縁の深かった用ヶ瀬や智頭の町々を訪ねて、正覚寺、正栄寺などで貴重な幾つかの話を再録することができたのは幸いであった。特に、辛川忠雄氏の紹介で源左とは最も縁の濃い篤信な安岡夫人にお会いできたのは有り難いことであった。碑の撰文を書かれた高野須泰然老師にもお会いできたが、私のために態々「源左思出」の手記を用意された。

かくしてここに集め得た種々な材料は、89歳の高齢を保った源左の言行としては決して多いとは言えぬであろうが、これでもおよそのことは窺い得るであろう。源左は自らでは一字も書かなかったし、決して多辞に法義を語った人ではなかった。それに、もう逝いて20年にもなるので、遠い青春時代のことなどは村にも記憶されてはおらぬ。然し、源左の足跡はほぼ因幡一円に渡るから、なお有縁の土地を訪ねたら幾許かの物語を集めることができるであろう。

こういう本の編集をしてみると、いろいろの困難が伴い、決して容易なことではなかった。それは、源左の名が界隈に広がり、その言行が口から口に伝わるにつれ、早くもあるものは伝説化して、人々によってその内容や言葉遣いが違ってくる。雑誌で興味本位に書かれたりすると尾鰭がついて尚更曖昧になる。どちらが正しいのか、誤ったものを取り去って正しいものを残すことは容易でない。また、仮に誇張されていても、返ってよく源左の精神を伝えている場合もあろう。畢竟源左の信仰に立って内側より見る他はない。

だいたい妙好人の言行録を見ると、何かの目的のために曲げられているものが多い。ご法義を説くためとか、自分の解釈を示すためとか、面白く興味本位に読ませるためとか、また宗門的な臭味に囚われ過ぎるためとか、それらに煩わされて、かえって事実が匿されてくる場合が多い。できるだけ忠実に純粋に言行だけを出すに如くはない。かえって編者の解釈や嘆美のために濁ってはすまぬ。したがって、言葉ももとの方言を忠実に守るべきである。私のように東京に育った者には、これが容易ではなかったが、多くの方々の助けを借りてできるだけそれを保有するに努めた。ただ、源左の場合は、特にその調子、抑揚、音声などに大きな魅力があったようで、文字ではその温かさ浄さ柔らかさを伝えることはできぬ。私は恵まれた環境で、この言行録を編輯することができたが、その言葉や行いを省みるとき、それを記録する仕事もさることながら、それを味解することの方がどんなに大切で緊要なことなのかを想い、筆をおくことが屡々あった。しかし、こういう二次的な仕事もまた自らのため世のために何かと役立つわけであるから、想い直して、ともかく1冊にまとめるに至った。

因みに言う。源左の言行については、今日までは断片的な幾つかの記事があるだけで、1冊の単行本にまとまった輯録や研究はない。ただ、京都蓮光寺の羽栗行道師が昭和15年頃に調査されて、すでに分厚い原稿が用意されている由を聞いて、予て一読を得たく思っていたが、この本の編輯が殆ど終わる間際に、衣笠氏の好意で謄写本が届けられた。委細は文献の章に譲るが、私はこれによって約30近くの材料を追加することができた。誠に感謝に堪えない。羽栗氏は宗門の方であるから、それだけに正当な編者であるといえるが、しかし、私のような宗門外の者の収録にも別の価値があろうし、また別の読者があろう。源左のような人については当然幾つかの本が現れてよい。

(以下略)

昭和25年正月下旬

久能山大谷にて 柳 宗悦

(以上「妙好人『因幡の源左』」より抄出)

(せりざわ・けいすけ)

明治28年(1895)〜昭和59年(1984)

明治28年(1895)〜昭和59年(1984)

明治28年、静岡市本通に生まれる。

東京高等工業学校(現・東京工業大学)図案科卒業後、郷里の静岡に戻る。

やがて沖縄の紅型(びんがた)の美しさに強い衝撃を受けて染色家になることを決意、写生・型彫り・染めまでを一貫して行う独自の型染の世界を形成する。昭和31年に「型絵染(かたえぞめ)」で人間国宝(重要無形文化財保持者)に認定されて名声を高め、昭和51年〜52年にかけてフランス政府から招聘されてパリの国立グランパレで大規模な個展を開催、大成功をおさめるなど、国際的な評価も高い。明るい色調、明解な表現、おおらかな作風で知られる。昭和59年逝去。

静岡市名誉市民、文化功労者、人間国宝。

![]()

型絵染の人間国宝芹沢跽介は、文様と色彩の天才として知られています。昭和3年上野公園に特設された「日本民藝館」で沖縄の紅型の美しさに目を見張った芹沢は、昭和14年に柳宗悦らと共に沖縄に渡り紅型を深く学びとりました。「紅型を慕い紅型を追って今日まできた」といつも語っていたように、これが後の芹沢の型絵染の仕事を決定したといえます。

型紙を使って布地の上に防染糊をつけて染める型染は古くから行われていたが、これらは型彫り、型つけと染めの工程が各専門職によって分業で行われている。これに対して自ら下絵を描き、型を彫り、染める工程を一貫して行った芹沢跽介が、昭和31年(1956)重要無形文化財保持者に認定されるのに際し、「わが国の型染の特質をとらえ、その伝統に基づいて絵画的な文様を確立して特色があるもの」として文化財保護委員会が考えた名称が型絵染である。

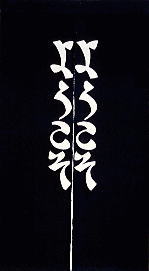

![]() (1975(昭和50)年)

(1975(昭和50)年)

【129×72cm・木綿】

【129×72cm・木綿】

暖簾(のれん)の分け目にそって、紺地に白く染め抜かれた平仮名は、どことなくユーモラスな雰囲気をただよわせています。きっとだれでも、この2行の「ようこそ」に引きよせられ、のれんをくぐってみたくなるでしょう。

ところで、晩年の芹沢跽介の絵本に『妙好人因幡の源左』(昭和54年)があります。妙好人とは、仏教の浄土門の宗派で、深い信心を持った在家の人たちのことを指します。芹沢の絵本は、師である柳宗悦の著書に基づき、26の逸話を型染で表現したものです。「ようこそ ようこそ」は、まさにその主人公源左の口ぐせでした。源左は、自分の身に様々な災厄が降りかかってきた時にも、「ようこそ

ようこそ」と、感謝の言葉を唱えたといいます。「堪忍してくださるお方があるで、する堪忍がないだがやあ」という源左の言葉が示すように、仏に「自分」を預けてしまった源左は、どんな人や出来事も「ようこそ

ようこそ」と受け容れていたのです。おそらく芹沢がのれんのためにこの言葉を選んだ時、源左のことが念頭にあったのでしょう。誰彼の別なく人を招くのれんには、「ようこそ」の文字がぴったりです。

![]()