![]()

![]()

![]()

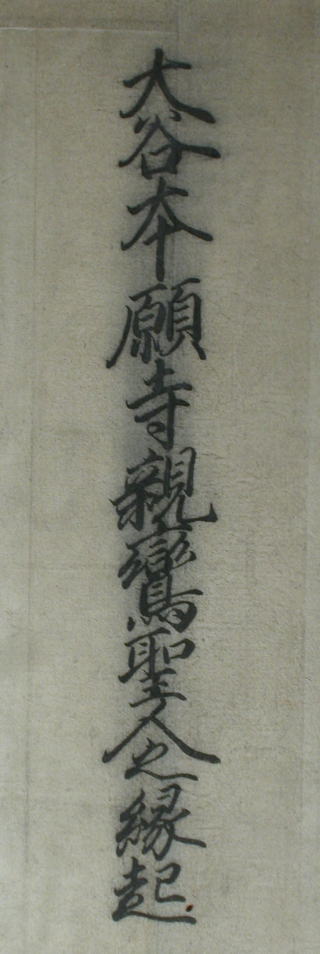

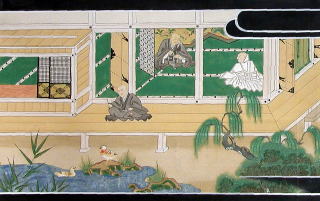

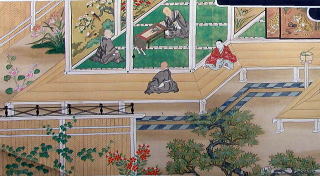

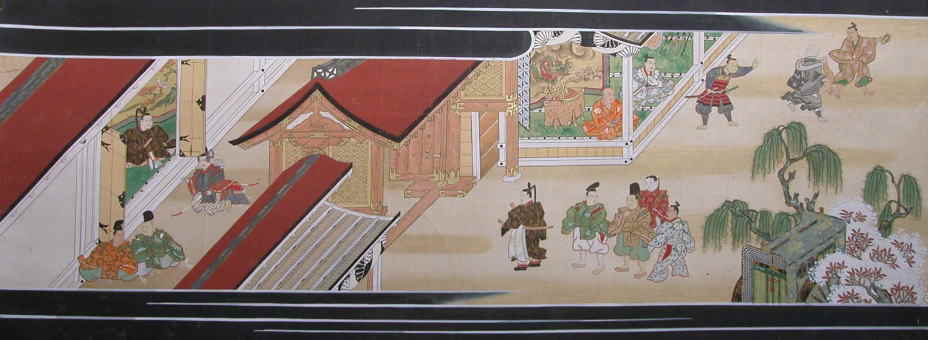

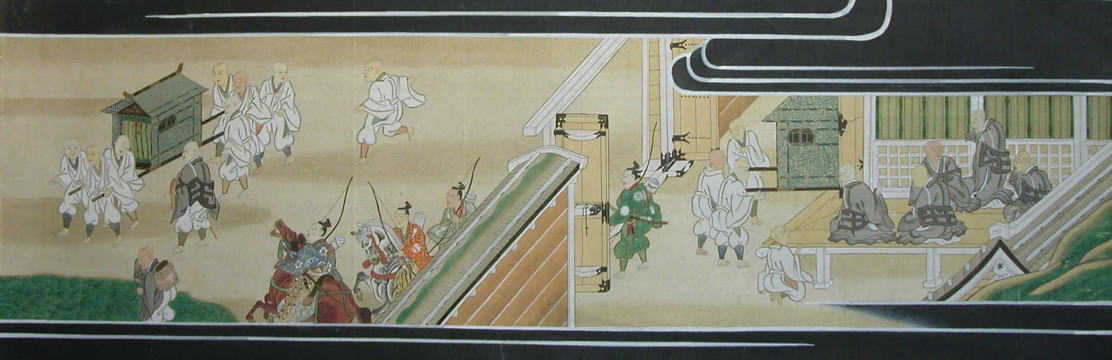

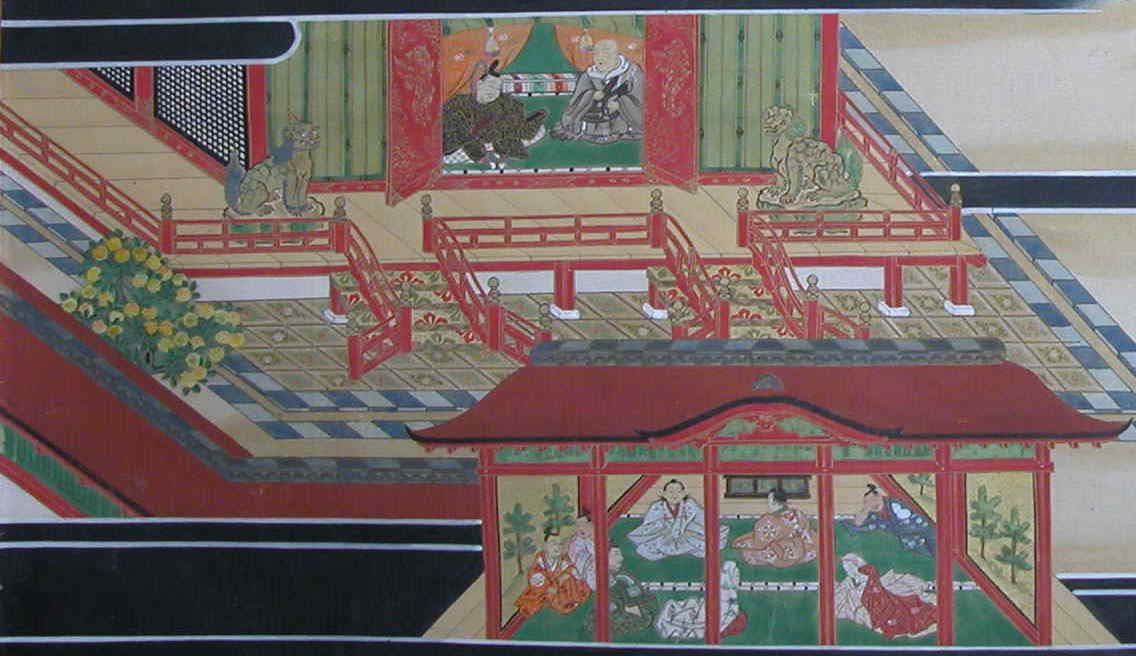

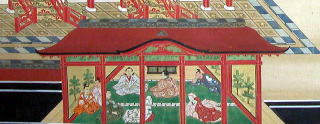

第1段は慈円の坊舎、つまり白川坊の門前の光景です。

第1段は慈円の坊舎、つまり白川坊の門前の光景です。

御所車が見えています。これは9歳だった範宴が乗ってこられたもので、その前に立烏帽子をかぶり水干を着た男が3人座っていますが、これはお伴の人です。大きな牛の手綱を持った牛飼童が馬の手綱を取る男と何か話をしています。牛は御所車をひっぱってきた牛で、馬は聖人の伯父範綱卿の乗馬のようです。

桧皮葺の四脚門を入った中庭にも4人の人物がいます。立烏帽子をかぶり、狩衣を着て立っているのは、おそらく慈円の家人で、偉そうに威張って、3人に何か喋っているようです。地面に座る3人のうち2人は侍烏帽子に直垂という姿ですから、範宴少年を護衛してきた武士でしょうし、他の1人は垂髪で直垂を着ていますから稚児でしょう。鎌降時代には、貴族の家庭や寺院では7歳から12歳ぐらいまでの少年を使い、いつも主人に付き従わせるのが例で、これを稚児といっていました。この稚児は少年範宴のおそばについていたのでしょう。

桧皮葺の四脚門を入った中庭にも4人の人物がいます。立烏帽子をかぶり、狩衣を着て立っているのは、おそらく慈円の家人で、偉そうに威張って、3人に何か喋っているようです。地面に座る3人のうち2人は侍烏帽子に直垂という姿ですから、範宴少年を護衛してきた武士でしょうし、他の1人は垂髪で直垂を着ていますから稚児でしょう。鎌降時代には、貴族の家庭や寺院では7歳から12歳ぐらいまでの少年を使い、いつも主人に付き従わせるのが例で、これを稚児といっていました。この稚児は少年範宴のおそばについていたのでしょう。

こうしてみると9歳の範宴は、ここに見えるだけでも7人の伴人を連れて慈円の坊舎へやって来たことになります。つまり、この画は、聖人がそれほど立派な家に生まれ育ったということを表現しようとしているのだとも考えられます。

しかし、本当に9歳までの親鸞聖人は、そんなに裕福な生活をしておられたのでしょうか。私にはそうは思われません。確かに日野家という貴族の家に生まれ育ちましたけれども、当時の日野家は貴族の中では2流3流でしたし、ましてや聖人出家の背後には暗い影があったようです。9歳の子どもの外出に御所車を使い、7人もの伴人が付くという豪勢な生活だったとは思われません。その点は、

「朝廷に仕えて霜雪をも戴き射山にわしりて栄華をもひらくべかりし人なれども」

という『御伝鈔』の文章を絵に表現しようとしてこうなったので、少しオーバーではないでしょうか。

![]()

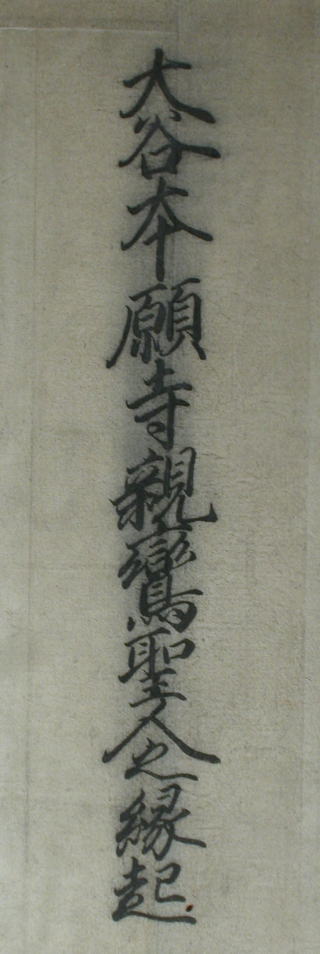

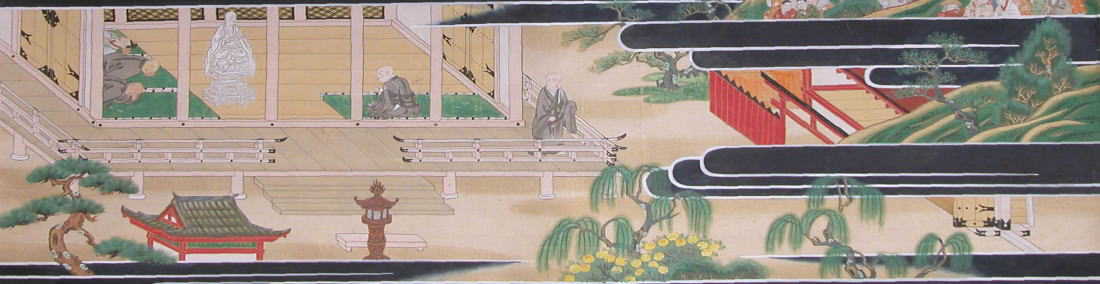

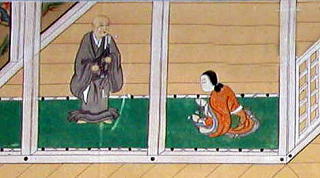

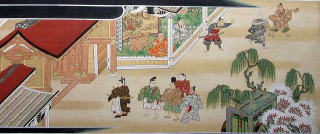

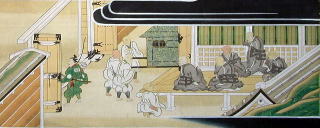

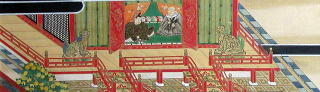

向かって左側の建物の中では、伯父範綱卿に付き添われた範宴少年が、師の慈円に対して、

向かって左側の建物の中では、伯父範綱卿に付き添われた範宴少年が、師の慈円に対して、

「よろしくお願いします。」

とご挨拶をしているところです。慈円だけ別の畳に座っているのは、それだけ格が違うことを表わしているのです。

右側の建物の中では剃髪式が始まっています。3人の僧が範宴少年を囲んでいて、中央の僧が剃刀を少年の頭にあてがい、両側の僧は蝋燭をかざしています。もう夜になっていることを表わしているのでしょう。

右側の建物の中では剃髪式が始まっています。3人の僧が範宴少年を囲んでいて、中央の僧が剃刀を少年の頭にあてがい、両側の僧は蝋燭をかざしています。もう夜になっていることを表わしているのでしょう。

実は覚如聖人が制作せられた『絵伝』では蝋燭ではなくて、紙燭をかざしているように描かれているのですが、ここにあげた『御絵伝』の絵では明らかに蝋燭です。これは鎌倉時代にはまだ紙燭しか使われていなかったのが、室町時代になって社会生活が向上し、蝋燭が普及するようになったことによるもので、微妙なところに時代の変化が見られます。

いかにも当時の仏教界の大立者慈円の住坊らしい立派な建築で、縁側には高欄を巡らし、侍者の僧や稚児が控え、庭先には桜が今を盛りと咲き誇っています。それは前段の場面でも同じです。『御絵伝』に「9歳春の頃」とあるのに従って春を表現しようとしたものでしょうが、一つには若き日の親鸞聖人の門出を祝福する気持ちの表れでもありましょう。

![]()

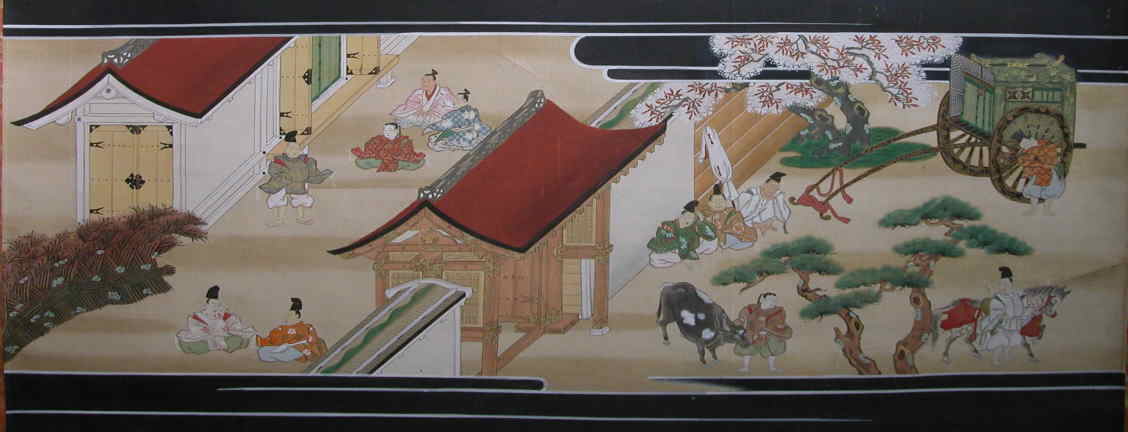

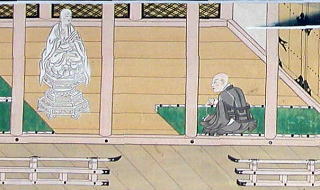

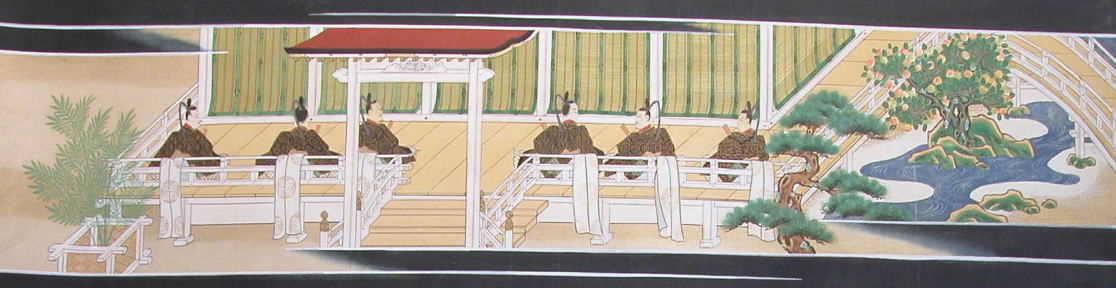

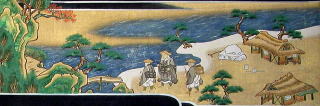

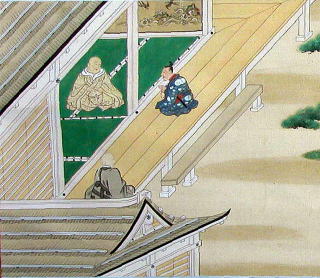

右方に板葺きの門(棟門)と築地塀があり、塀の外に輿があります。親鸞聖人がこの輿に乗って来られたことを示しています。門は開いていて、中に5人の人物が歩み入っていますが、先頭が親鸞聖人です。白の素絹に白の五条袈裟を着けておられます。後ろ襟が三角形に立っているのは、いわゆる僧綱襟で、いかにもエリートな天台僧の姿です。後に続く4人はその装束、特に稚児が1人加わっているのが聖人のお伴であることを示しています。

右方に板葺きの門(棟門)と築地塀があり、塀の外に輿があります。親鸞聖人がこの輿に乗って来られたことを示しています。門は開いていて、中に5人の人物が歩み入っていますが、先頭が親鸞聖人です。白の素絹に白の五条袈裟を着けておられます。後ろ襟が三角形に立っているのは、いわゆる僧綱襟で、いかにもエリートな天台僧の姿です。後に続く4人はその装束、特に稚児が1人加わっているのが聖人のお伴であることを示しています。

このように4人も従者を引き連れ、しかも輿に乗ってやってきたというのは、聖人が比叡山では相当に高いポストの僧であったことを表現したものと受け取れます。江戸時代に書かれた『聖人伝』では、

「比叡山でその才能を認められて、25歳の時聖光門跡になった」

などと書かれていますが、門跡かどうかはともかくとして、地位の高い僧侶であったという伝承は古くからあったようで、『御伝鈔』の作者覚如聖人もそのように思っておられたらしく、それがこんな絵になって表われたのではないでしょうか。しかし実際は、常行三昧堂の堂僧という、あまり地位の高くない僧でありました。

画面の左側は法然聖人のご住坊で、両聖人が対面しておられるところです。部屋の中には畳が敷きつめられていて、六曲屏風の前に墨衣墨袈裟の法然聖人が座っておられます。対面する親鸞聖人の素絹白袈裟とは対照的です。この法然聖人の姿こそ、このころの寺院を棄てた隠遁の聖の姿なのです。

画面の左側は法然聖人のご住坊で、両聖人が対面しておられるところです。部屋の中には畳が敷きつめられていて、六曲屏風の前に墨衣墨袈裟の法然聖人が座っておられます。対面する親鸞聖人の素絹白袈裟とは対照的です。この法然聖人の姿こそ、このころの寺院を棄てた隠遁の聖の姿なのです。

ただ、このご住坊は遁世聖の住坊にしてはちょっと立派に描かれ過ぎているような気がします。覚如聖人制作当初の『伝絵』をもとにして描かれた西本願寺蔵『善信聖人絵』(重文)では、2間に3間の母屋に1間の庇をつけただけの小さな建物で、板葺屋根には押さえの自然木が転がっているという粗末な庵室に描かれています。どうやら、やはりこれの方が真実に近いようで、時代が下るにつれてだんだんと立派にしたくなって、『御絵伝』のような建物の絵に変化したようです。

庭に池があって美しい毛色の鴛鴦が2羽遊んでいます。これは単なる景物なのでしょうか。それとも、聖人が法然門下に入って、九条兼実の娘玉日姫と結婚することになるという伝説をふまえて描かれているのでしょうか。言うまでもなく、鴛鴦はいつも2羽仲良くつがって遊んでいて、恋の題材になっている動物ですから…。

![]()

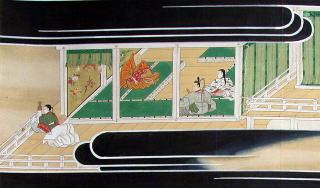

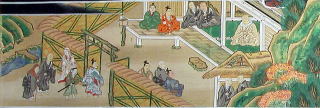

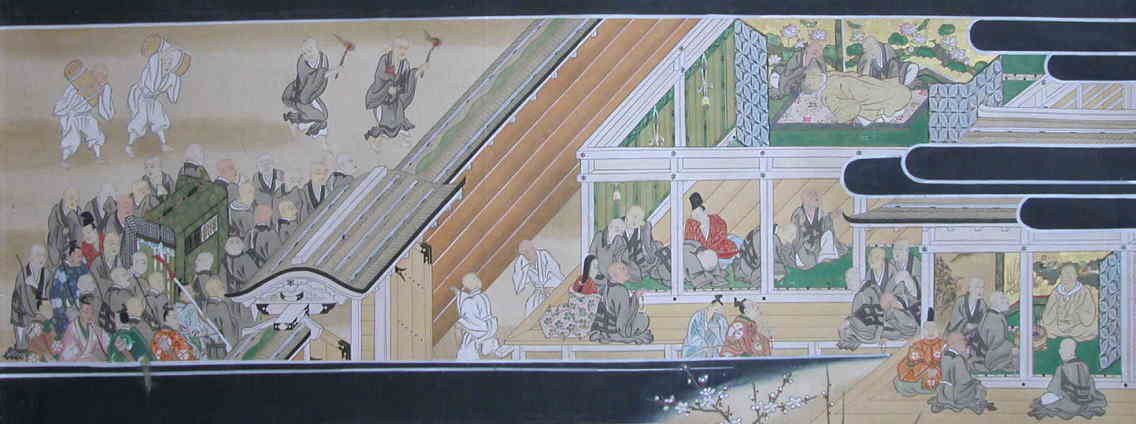

画面の左半分は六角堂の本堂です。六角堂はその名のように、元来は六角形の平面をもった堂だったのですが、何分にも京都の市中にあったため、類焼もあって、創建以来何度となく火災に遭いました。市民の厚い信仰に支えられて、そのつど再建されるのですが、六角形の堂というのは建築技術上難しいところがあるものですから、四角形の普通の堂舎に建てられることが多かったようです。親鸞聖人ご在世中も、この『御絵伝』が作られた当時も四角の堂だったので、その影響からありきたりな方形の建物として描かれています。

柱だけあって建具が描かれていないのは、内部がよく見えるようにという絵巻独特の省略画法で、見えているのは堂の外陣で、後方に斜二重格子がありますから、その奥が内陣ということになります。

外陣の、向かって左側に畳が敷き並べてあって、3人の人物が並んで眠っています。これが参籠している人たちです。この頃の参籠はこのように堂の外陣で、夜具も掛けずに泊り込んだのです。1番奥の人物は烏帽子をかぶり直垂らしきものを着ていますから武士でしょう。手前の2人は僧侶のようですが、そのうちの向こう側、つまり3人の中央が聖人ではないかと思われます。

外陣板の間の中央に観音様がおられるのは、夢の中で内陣からここへ出てこられたことを示しています。「白衲の袈裟を着服せしめ、広大の白蓮華に端座して」という詞書の通りのお姿です。観音様は一般に頭髪を髻に結っているのですが、その宝髻がなく、一般の僧侶のように頭を剃り上げた形になっているのも「顔容端厳の聖僧の形」という詞書に従ったためでしょう。「白衲の袈裟」については、末法の時代には袈裟が白変するという経典に従ったためとか、白蓮華のように泥の中から生じても汚れない清浄を表わしているのだとか、古来色々な説があります。

外陣板の間の中央に観音様がおられるのは、夢の中で内陣からここへ出てこられたことを示しています。「白衲の袈裟を着服せしめ、広大の白蓮華に端座して」という詞書の通りのお姿です。観音様は一般に頭髪を髻に結っているのですが、その宝髻がなく、一般の僧侶のように頭を剃り上げた形になっているのも「顔容端厳の聖僧の形」という詞書に従ったためでしょう。「白衲の袈裟」については、末法の時代には袈裟が白変するという経典に従ったためとか、白蓮華のように泥の中から生じても汚れない清浄を表わしているのだとか、古来色々な説があります。

その観音様を礼拝しているのは言うまでもなく聖人です。偈文を聞かせてもらっているところでしょう。

そして堂の縁側に立っているのも聖人です。画面右端の山の中にたくさんの人の集まりがみえます。「御堂の正面にして東方をみれば峨々たる岳山あり。その高山に数千万億の有情群集せりとみゆ」というのがこれで、聖人はこの人々に向かって説法をしておられるのです。山の向こう側に神社が見えますが、これについては古来特段の説明がなされていません。まだ仏法がそれほど浸透していない東国の庶民社会をこの神社で表現しようとしたのでしょうか。

そして堂の縁側に立っているのも聖人です。画面右端の山の中にたくさんの人の集まりがみえます。「御堂の正面にして東方をみれば峨々たる岳山あり。その高山に数千万億の有情群集せりとみゆ」というのがこれで、聖人はこの人々に向かって説法をしておられるのです。山の向こう側に神社が見えますが、これについては古来特段の説明がなされていません。まだ仏法がそれほど浸透していない東国の庶民社会をこの神社で表現しようとしたのでしょうか。

ところで、この画面には、聖人がこのように3箇所に描かれていることに注目されます。これは「異時同図画法」と もいわれる絵巻物特有の描法です。現代人には不可解に思われるかもしれませんが、これは聖人が参籠して、夢の中で観音様に会って、当方の群集に説法するという時間の経過を一つの画面の中に表現しているのです。

もいわれる絵巻物特有の描法です。現代人には不可解に思われるかもしれませんが、これは聖人が参籠して、夢の中で観音様に会って、当方の群集に説法するという時間の経過を一つの画面の中に表現しているのです。

![]()

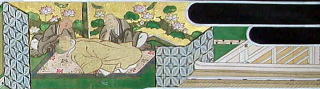

4幅の『御絵伝』では、第1幅の最上段がこの『蓮位夢想』の場面です。上げ土の築地塀と簡単な門、その中に見越しの松があって、縁を巡らした書院造り風の建物が描かれています。親鸞聖人のお住居というつもりでしょう。聖人が実際にこういう屋敷にお住まいになっておられたかどうかはわかりません。この絵伝を描いた画家の想像ですから。

板間の畳を敷いたところに立っておられるのが親鸞聖人で、その前に膝まずいているのが聖徳太子です。聖人は墨衣墨袈裟を着け、右手に念珠を下げています。お首のところにトレードマークの帽子がありません。聖人像は帽子を着けて描くのが通例なのに、それがないのは、すぐ下段の六角夢想の場面に登場する青年期の聖人像と合わせるためでしょうか。

板間の畳を敷いたところに立っておられるのが親鸞聖人で、その前に膝まずいているのが聖徳太子です。聖人は墨衣墨袈裟を着け、右手に念珠を下げています。お首のところにトレードマークの帽子がありません。聖人像は帽子を着けて描くのが通例なのに、それがないのは、すぐ下段の六角夢想の場面に登場する青年期の聖人像と合わせるためでしょうか。

聖徳太子は頭髪を角髪(みずら)に結っています。初期真宗教団で用いられることの多い太子像は、頭髪を二筋に分けて前へ長く垂らした姿にするのが多いのですが、ここでは最も標準的な孝養太子像の姿で描いています。着用の衣裳はいわゆる黄丹袍(おうにのほう)です。紅花とくちなしの花とで染めたという、赤みを帯びた黄色が特徴です。古代や中世では皇太子だけに使用が許された色でした。この衣装を着ていることで、この人物が聖徳太子であることを表現しているのです。

板間の奥の方に、別の畳を敷き、枕を当てて眠っている僧が蓮位です。この夢の中に親鸞聖人と聖徳太子が現われたという様子を描いているのです。

板間の奥の方に、別の畳を敷き、枕を当てて眠っている僧が蓮位です。この夢の中に親鸞聖人と聖徳太子が現われたという様子を描いているのです。

![]()

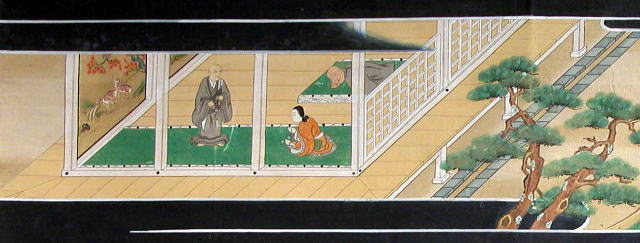

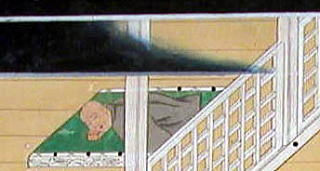

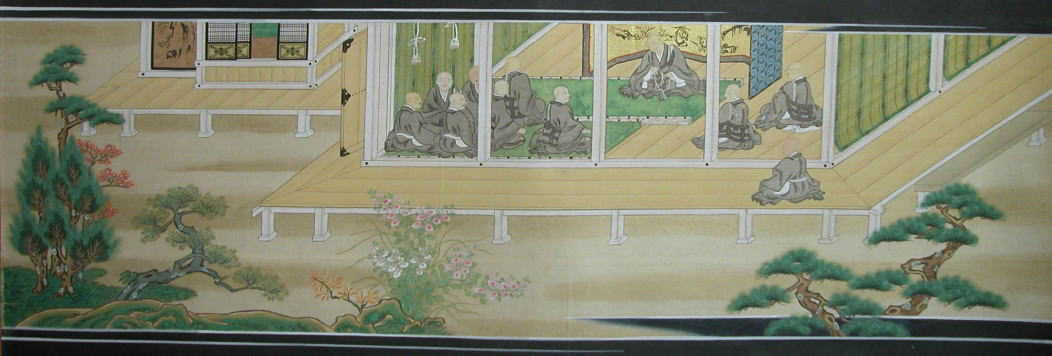

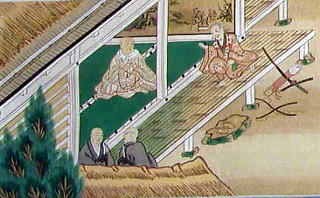

「選択付属」は『御絵伝』では第2幅の第1段に描かれています。廊下で繋がれた二棟の建物があって、その中で、この段の出来事が描かれています。

「選択付属」は『御絵伝』では第2幅の第1段に描かれています。廊下で繋がれた二棟の建物があって、その中で、この段の出来事が描かれています。

まず向かって右側の建物には4人の人物が見えますが、奥の方の畳を敷いた所に座っているのが法然聖人で、手に書籍を持って差し出しています。その前で円座に座り、その書籍を受け取ろうとしているのが親鸞聖人で、これが『選択集』をいただいている場面です。他の2人は誰なのかよくわかりませんが、室内にいる方の人物は、あるいは聖人にとって兄弟子に当たる聖覚法印の つもりなのかもしれません。

つもりなのかもしれません。

向かって左側の建物では、やはり法然聖人が奥の畳の上に座り、机の上に広げられた肖像画の下方に筆で字を書こうとしておられます。その前で合掌して眺めているのが親鸞聖人で、これは言うまでもなく、法然聖人の御影に「若我成仏十方衆生…」と『往生礼讃』の文を書いておられるところです。法然聖人の肖像画が上と下に讃銘をつけたものだったと思われるのは、この場面に描かれている画からです。

濡れ縁に僧が一人と、派手な直垂をつけた稚児が一人座っていますが、これも、何を意味するのかよくわかりません。だいたい、法然聖人がこんな稚児を抱えておられたかどうか、甚だ疑問です。稚児というのは大寺院に抱えられていて、僧侶の身の回りの世話をした子どもでした。そんな稚児が吉水の草庵のような所にいたとは思われないからです。

そういえば、この建物は草庵というにはあまりにも立派です。竹の絵を描いた襖はまだしも、垣根には網代を組んだ上に塗骨の桟を交差させ、上にも塗骨の欄間を乗せるなど、大変立派です。この『絵伝』が作られるような時代になると、法然、親鸞両聖人にかかわる建物や調度類を立派なように描く傾向が認められます。言うなれば貴族趣味的傾向です。覚如聖人が初めて『絵伝』を作られた当時とは少しずつ変化してきているようです。

絵の構図自体も変化してきています。絵伝の初稿本では、一つの建物の中で『選択集』が伝授されるところと、肖像画をいただくところと、二つの動作が行われているように描かれていました。これは「異時同図画法」といわれる絵巻物特有の画法なのですが、常識的にはどうも不自然ですので、この『御絵伝』のように、二つの出来事がそれぞれ別の建物で行われたかのように表現を改めたのです。それは見る者に理解しやすいようにという配慮からですから、改良といえましょうが、そのために法然聖人の庵室は二つも座敷があるように見えることになりましたし、それに相応させて、雨落溝や垣根を飾ることにならざるを得なかったのでもありました。その辺で、好ましくない結果をもたらしたともいえましょう。

![]()

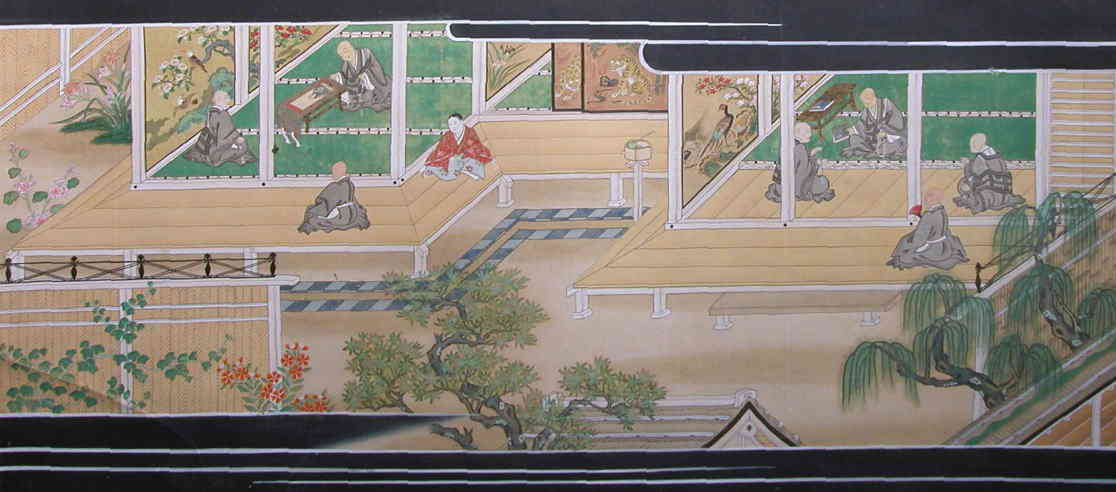

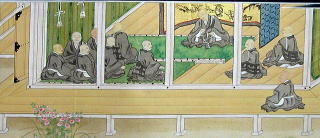

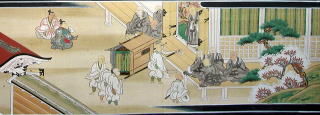

『御絵伝』の第2幅の下から2段目が「信行両座」の場面です。

『御絵伝』の第2幅の下から2段目が「信行両座」の場面です。

向かって右側の建物の中で、畳の上に座って対面しているのが法然聖人と親鸞聖人で、門弟たちの心の中をテストしてみたいと提案しておられるところです。

向かって左側の建物の中では「信不退」と「行不退」の両側に分かれて座ってもらっているところです。

画面には二つの建物がかかれ、その間に門と塀とがありますけれども、これは時間の経過を示すために、このように描かれているだけであって、実は向かって右側の面は前日のことであり、向かって左側はその翌日の状況を描いているのです。これは「六角夢想」の段でも記しました「異時同図画法」という中世絵画独特の画法です。

この場面の主題は左側の建物の中で、大勢の僧侶に向かって少し前へ出て座り、筆と紙を手にしているのが親鸞聖人で、今、信の座と行の座に分かれて座った人の名前を書き付けているところです。上手に座ってこれを見ているのが法然聖人で、親鸞聖人の背後にいる2人は言うまでもなく聖覚法印と信空です。

この場面の主題は左側の建物の中で、大勢の僧侶に向かって少し前へ出て座り、筆と紙を手にしているのが親鸞聖人で、今、信の座と行の座に分かれて座った人の名前を書き付けているところです。上手に座ってこれを見ているのが法然聖人で、親鸞聖人の背後にいる2人は言うまでもなく聖覚法印と信空です。

縁側で1人だけ中腰になり、右手で頭を掻きかき口を開いて何か喋っているのが熊谷直実入道(法力房蓮生)です。

「いやあ、遅参してゴメンゴメン。善信房はそこで何をしているんですか。」

とでも言っているようです。下駄が脱ぎ捨てられていて、片方は裏返っています。大慌てに縁側に走り上がったので、下駄を揃える暇がなかったのを表現しています。踏み台の上に編笠と杖が置かれています。もちろん熊谷入道の持ち物です。編笠は彼が行脚僧であることを示しています。また、杖は上端に手で握る所を取り付け、杖の先端が二股に分かれています。中世にはこの形の杖が最もポピュラーで、「鹿杖」といい、老年の僧は決まってこういう杖をついていました。この出来事がいつのことだったのかわかりませんが、仮りに親鸞聖人34歳の頃としますと、熊谷入道は66歳、彼はこの2年後に死を予告して大往生を遂げます。

![]()

「信心諍論」の場面です。建物の中央で板張りの床に畳を一枚敷いてこちらに向いて座り、念珠をつま繰っておられるのが法然聖人です。その前の畳の上に7人の僧が2列に座っています。この7人については、どれが誰なのかわかっていません。『御伝絵指示記』にこの絵を解説して、

「これに在しますが空聖人、これに向かいたまうが今聖人」

と記していますので、それに従って前列3人のうち、法然聖人の方へ向いているらしい後姿の、中央の僧を親鸞聖人とするのが古来の通説です。しかし、この絵の底本である『東本願寺康永伝絵』を見ますと、この3人の中央の人物は柱の影に隠されていますので、これが親鸞聖人であるはずはありません。前列左端の僧が顔をこちらへ向けていますので、恐らくこれが親鸞聖人でしょう。

また室内には別に2人、縁側に1人の僧が座っています。『御伝絵指示記』の見取り図には、室内の奥の僧を正信房、手前の僧を勢観房、縁側の僧を「僧官」と註記していて、これが通説となっています。しかし、正信房や勢観房が畳を敷かずに板張りの床へ直に座っているように描かれるはずがありませんし、「僧官」などという役職の僧がこんなところに描かれるということも考えられませんので、この通説は信頼できそうにもありません。正信房と勢観房は畳に座る7人の中にいるとすべきでしょうし、縁側の僧は単なる侍者としてよいのではないでしょうか。

また室内には別に2人、縁側に1人の僧が座っています。『御伝絵指示記』の見取り図には、室内の奥の僧を正信房、手前の僧を勢観房、縁側の僧を「僧官」と註記していて、これが通説となっています。しかし、正信房や勢観房が畳を敷かずに板張りの床へ直に座っているように描かれるはずがありませんし、「僧官」などという役職の僧がこんなところに描かれるということも考えられませんので、この通説は信頼できそうにもありません。正信房と勢観房は畳に座る7人の中にいるとすべきでしょうし、縁側の僧は単なる侍者としてよいのではないでしょうか。

それにしても、こういう構図では親鸞聖人と正信房らとが諍論をしているという状況説明にはなっていないのではないでしょうか。実は西本願寺に蔵されている絵巻物の『善心聖人絵』では、この場面は大変わかりやすい論争の場面になっているのです。それを見ますと、先ず法然聖人が室内中央の畳にこちらに向かって座っておられる点は同様なのですが、聖人の前に向かい合わせて畳を1枚ずつ敷いて、聖人の右手に当たる畳に若い僧を1人だけ座らせ、左手にある畳に3人の僧が座ってこれと向き合い、奥の方に2人の僧が控えています。1人だけの若い僧が親鸞聖人であり、それに対する3人が正信房、勢観房、念仏房であることは一目瞭然です。親鸞聖人が眉を吊り上げ、口を大きく開いて、怒鳴っているかのような表情になっているのはどうにも過激に過ぎて気にならないではありませんが、論争をしているという雰囲気は明確に表現さていますし、法然聖人が親鸞聖人の方へ顔を向けているのも、我が聖人の意見に賛意を表しておられる様子を描写したものとして、これも『御絵伝』の記事の忠実な表現になっています。

このように『善信聖人絵』は実に的確な絵相になっているのですが、覚如聖人は老後の1343(康永2)年、『本願寺聖人絵伝』を制作された時、どうしてか、この構図を用いられませんでした。何故わかりにくい構図に改められたのか、理由は分かっていません。あるいは、あまりに過激な論争の雰囲気を避けようとせられたのかもしれません。ともあれ、その康永本が底本となって4幅の『御絵伝』が制作されることになっため、このような、ややわかりにくい絵相が定着したことだけは確かです。

![]()

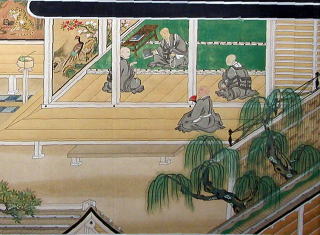

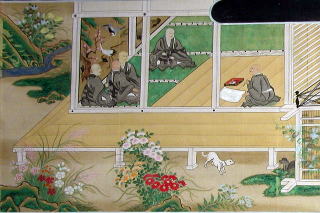

『御絵伝』第2幅の最上段がこの場面です。

『御絵伝』第2幅の最上段がこの場面です。

左右二つの建物があって、向かって右の方で、室内で畳を敷いて座っておられるのが親鸞聖人で、縁側に座っている2人のうち、向かって右が入西房、左が聖人の秘書だった蓮位房といわれています。聖人が入西房の気持ちを察知して肖像画の制作に許可を与えておられるところです。

左の建物との間が高欄つきの透垣(すいがい)で仕切られていますが、これはその間の時間の経過を暗示しています。左の室内では、奥の方でこちらを向いて座っておられるのが親鸞聖人、それに向かって絵筆を走らせているのが定禅法橋であることはいうまでもありません。

左の建物との間が高欄つきの透垣(すいがい)で仕切られていますが、これはその間の時間の経過を暗示しています。左の室内では、奥の方でこちらを向いて座っておられるのが親鸞聖人、それに向かって絵筆を走らせているのが定禅法橋であることはいうまでもありません。

問題になるのは、ここで定禅が描いている画のことです。『御絵伝』の本文を見ますと、「今も御ぐしばかりを写したてまつりけり」となっていますから、この肖像画は全身像ではなく、頭部だけの像だったということになります。また『御絵伝』のこの段の絵を見ましても、定禅が描いているのは首から上だけの像です。ところが聖人の頭部だけの肖像画というものは現存しません。750年も昔のことですから、定禅の描いた画が伝わっていないのは仕方がないにしても、ずっと、後世の写しさえもないのです。聖人の書かれたものなどは大事に大事に伝えてきた真宗教団なのに、その肖像画が写しすらも伝わらないとは不思議としか言いようがありません。

そこで、もう一度『御伝鈔』を確かめて見ますと、一般に行われている流布本『御伝鈔』は右に記した通りなのですけれども、この段についての最も古い『伝絵』である西本願寺蔵『善信聖人絵』には、次のような言葉が記されていることに気づきます。それは定禅の夢の中で、善光寺本願御房に従っていた僧との会話で、

「定禅問云、如何が写したてまつるべき。本願御房答云、顔ばかりを写すべし。ことごとくは予筆を染むべしなりと云々。」

となっています。これによりますと、面貌は定禅が描き、その他のところは本願御房が描いたということになります。どうして流布本『御伝鈔』にここのところが除かれたのかわかりませんが、この肖像画は頭部だけのものではなくて、全身像だけれども、面貌とその他とは別人の筆にかかるものだったということになりましょう。

また、墨一色だったらしいことは、絵師の前に絵具箱がなくて硯箱だけが置かれていることからうかがえます。室内に居並ぶ3人は入西房、蓮位房などでしょうが、どれが誰だかよくわかりません。

ここでちょっと気になるのは、聖人の首に帽子(もうす)が巻かれていないことです。言うまでもなく、首の帽子は老年の親鸞聖人を表わす一種のトレードマークです。このお話は聖人70歳のことですから、当然帽子を着用しておられたはずです。ここにそれがないのは、「信行両座」や「信心諍論」に描かれた聖人の着衣と合わせようという絵師の意図なのかもしれません。その点で、西本願寺本『善信聖人絵』のこの場面では、聖人は首に帽子を巻いておられます。

また、建物は一つだけで、入西房と会っておられる場面は描かれていません。定禅が写生している場面だけです。画面が二つの建物に分かれるようになったのは、東本願寺蔵の康永本『本願寺聖人絵伝』からのことで、床下に白い犬が描かれているのもそれ以来の伝統です。ただし、この犬が何を意味しているのかは分かっていません。

![]()

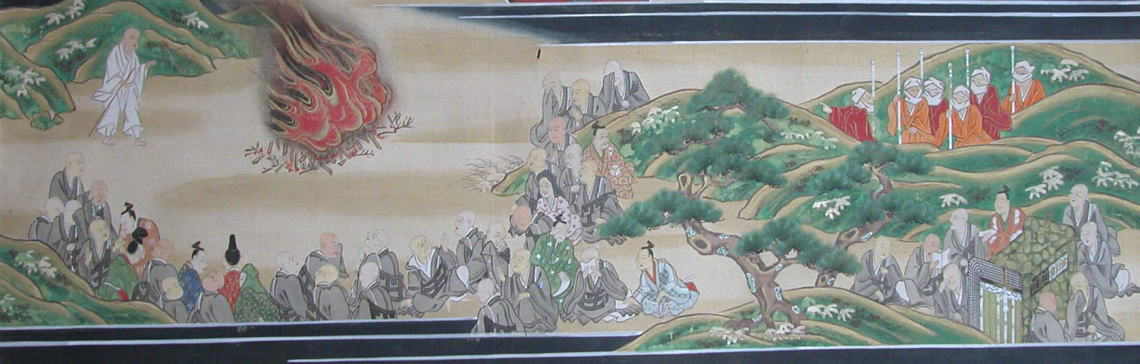

『御絵伝』の第3幅の下から4段目までがこの場面の絵で、『御絵伝』の中で特に大きいスペースを占めています。

『御絵伝』の第3幅の下から4段目までがこの場面の絵で、『御絵伝』の中で特に大きいスペースを占めています。

最下段、第1段は画面中央に桧皮葺の四脚門があり、警護の者が2人並んで見張っていて、束帯姿の公家が1人、伴を連れて門へ入ろうとしており、これが禁裏御所の門前であることを表しています。その向こうに、手に棒を持った男が何か叫んで、その 前を逃げる2人を捕まえようとしています。この男、身体に鎧を着けていますが、足は裸足ですから、それほど地位は高くなく、検非違使庁の下級役人のようです。逃げる2人のうち1人は折烏帽子に水干という庶民の姿で、もう1人は黒衣の僧で、手に網笠を持っていますから念仏聖のようです。この2人は住蓮と安楽だといわれ、あてつけがましく高声で念仏を称えながら禁裏の前を通ったので検非違使にとがめられ逮捕された時の状況を描いたものという説もあります。

前を逃げる2人を捕まえようとしています。この男、身体に鎧を着けていますが、足は裸足ですから、それほど地位は高くなく、検非違使庁の下級役人のようです。逃げる2人のうち1人は折烏帽子に水干という庶民の姿で、もう1人は黒衣の僧で、手に網笠を持っていますから念仏聖のようです。この2人は住蓮と安楽だといわれ、あてつけがましく高声で念仏を称えながら禁裏の前を通ったので検非違使にとがめられ逮捕された時の状況を描いたものという説もあります。

門内で長い沓脱ぎに片膝をついてかしこまっているのは検非違使の長官で、室内にいる公卿から命令を承っている様子です。

![]()

第2段は、その御所の中です。

左端に呉竹らしい竹が見えますので、御所中央に位置する仁寿殿のようです。公卿が6人、裾を高覧にかけて座っています。専修念仏を禁止するかどうか評定している場面です。

御殿の中には当然天皇が座っておられるはずですが、御簾を下げてそれを描かないのは昔の礼儀でした。

![]()

法然聖人が今輿に乗ろうとしておられる情景です。いよいよ都を後に、土佐へ向かわれるというので、見送りの僧たちは皆袖を顔に当てて涙にくれています。

法然聖人が今輿に乗ろうとしておられる情景です。いよいよ都を後に、土佐へ向かわれるというので、見送りの僧たちは皆袖を顔に当てて涙にくれています。

門の外では馬と弓矢を持った武者たちが何人か、これを待っています。いうまでもなく朝廷から派遣された護送役で、腰に鹿皮の「むかばき」を着けていますが、これはこれから遠方へ旅に出る時の武士の服装です。

門の外では馬と弓矢を持った武者たちが何人か、これを待っています。いうまでもなく朝廷から派遣された護送役で、腰に鹿皮の「むかばき」を着けていますが、これはこれから遠方へ旅に出る時の武士の服装です。

![]()

同じように親鸞聖人が越後国へ出立されるところで、右の方はお住居から輿を運び出そうとしており、左の方ではその輿がすでに門を出て路上を進んでいます。

同じように親鸞聖人が越後国へ出立されるところで、右の方はお住居から輿を運び出そうとしており、左の方ではその輿がすでに門を出て路上を進んでいます。

法然聖人のお住居は門が桧皮葺の切妻屋根をのせた棟門(むねもん)なのに対して、親鸞聖人の方は門柱に横木を一本渡しただけの冠木門(かぶきもん)なのが違っています。師弟の違いを表わしているのでしょう。

ただ、第3段では法然聖人のお姿を描いているのに、第4段では親鸞聖人のお顔が見えません。どうしてなのか。俗説には色々言われているようですが、よくわかっていません。

ただ、第3段では法然聖人のお姿を描いているのに、第4段では親鸞聖人のお顔が見えません。どうしてなのか。俗説には色々言われているようですが、よくわかっていません。

この師弟の出立の場面は、覚如聖人が26歳の時に制作された初稿本の『親鸞聖人伝絵』にはなく、ここは越後国府の庵室が描かれていました。それが覚如聖人72歳の時に制作された改訂本では、国府の庵室の絵を取りやめて、その代わりにこの2つの場面を入れられたので、4幅の『御絵伝』にはすべてこの場面が描かれることになりました。この法然聖人出立の場面は、先に覚如聖人が制作された法然聖人の伝記絵巻『拾遺古徳伝』に描かれています。それが好評だったので、親鸞聖人の絵巻にも取り入れられたのではないでしょうか。

いずれにせよ、これらの場面は何といっても聖人ご生涯の中、とりわけ重要な出来事だとの判断があって、『御絵伝』中でも格別に大きなスペースが与えられているもののようです。

![]()

この第3幅は、どうしてか、第5段と第6段のスペースが窮屈です。これは蓮如聖人当時に制作された『御絵伝』のほとんどに共通するようです。

この第3幅は、どうしてか、第5段と第6段のスペースが窮屈です。これは蓮如聖人当時に制作された『御絵伝』のほとんどに共通するようです。

絵は中央に岩場があって左右にわかれていて、右側に水辺を旅行く3人の僧を描いています。中央の1人が首に帽子を巻いていますので、これが親鸞聖人でしょうか。後から行く1人が背に負うているのは笈のつもりでしょう。

紺碧の水面に白い波頭が立っていますし、白砂青松の水辺は海岸を思わせますので、解説書によっては、この風景を越後国府の海岸、居多(こた)の浜としている書もあります。しかし、『御絵伝』の原型である絵巻物の『親鸞聖人絵』の右に記しましたような記載によって、これは下野国室の八島を描いたものとすべきでしょう。今残っている八島はまことに小規模なものですが、昔は八つの島のある大きな池で素晴らしい風景だったので歌枕になったといいますから、この絵はそのつもりでしょう。それにしても、絵師は実地を見ずに想像で描いたので、こんな海岸みたいな絵になったようです。わずかにこの3人の行く州浜の先端に小さい橋がかかっているところに、これが海岸ではないことを示しています。

その橋を渡り、画面を仕切る岩場の左側へ出ると、そこは稲田の草庵です。萱葺屋根の家があって、室内に親鸞聖人が座って、外の人々に向かってお話をしておられます。縁側に何人かが座ってそれに聞き入っています。刀を腰に差した武士も庭に座り込んでこれを聞いています。

その橋を渡り、画面を仕切る岩場の左側へ出ると、そこは稲田の草庵です。萱葺屋根の家があって、室内に親鸞聖人が座って、外の人々に向かってお話をしておられます。縁側に何人かが座ってそれに聞き入っています。刀を腰に差した武士も庭に座り込んでこれを聞いています。

家の周囲には網代を貼った垣があって、その外からも武士を先頭に、尼僧や若い女、伴人らしい若衆が門の扉を開けて中へ入って来ようとしています。人数はそう多くはありませんが、「幽棲を占むといえども道俗あとをたづね、蓬戸を閉ずといえども貴賎巷にあふる」という『御伝鈔』の文章を絵に表わそうとしたものでしょう。

![]()

『御絵伝』では「稲田興法」とこの「山伏済度」の段がなぜか窮屈で、狭いところへ押し込まれているような形です。それは蓮如聖人当時に制作された『御絵伝』に特に顕著に見られますが、どうしてだかわかっていません。

『御絵伝』では「稲田興法」とこの「山伏済度」の段がなぜか窮屈で、狭いところへ押し込まれているような形です。それは蓮如聖人当時に制作された『御絵伝』に特に顕著に見られますが、どうしてだかわかっていません。

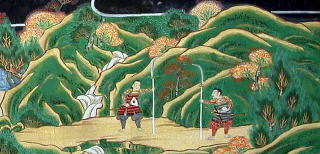

絵は向かって右側が板敷山の山中で、鮮やかな緑の間から滝のような渓流が上から流れ落ちています。それをまたいで左右に続く小径に2人の人物が何か話し合っているようです。2人とも身体に同丸の鎧をつけ、頭に鉢巻をして、左手に薙刀(なぎなた)らしいものを持っています。親鸞聖人を待ち伏せしている様子を表わしているのですから、どちらかが明法房でしょうが、どちらなのか、この絵ではよくわかりません。こんな服装では、山伏というより野武士でしょう。中世の人里離れた所では、こういう姿の野武士が出没して山賊をはたらいたといいますから、この絵もそんなイメージで描かれたのでしょう。

その山間の路を左方へ走っている人物があります。どうやらこれは明法房のようです。聖人の所へ乗り込もうとしているところでしょう。手に薙刀は持っていませんが、腰に太刀を佩(は)き背に矢を負っています。腰の太刀が上へ反っているところは江戸時代の差し方と違っています。中世ではこのように刀をつけるのが通例でした。

その山間の路を左方へ走っている人物があります。どうやらこれは明法房のようです。聖人の所へ乗り込もうとしているところでしょう。手に薙刀は持っていませんが、腰に太刀を佩(は)き背に矢を負っています。腰の太刀が上へ反っているところは江戸時代の差し方と違っています。中世ではこのように刀をつけるのが通例でした。

画面の左半分は聖人のお住居です。網代の垣と冠木門があって 、明法房はもうその中へ入っています。鉢巻と矢と太刀はこれまでの姿と同じですが、鎧はいつ脱いだのか着けていません。茶色に白い斑点の衣装になっているのは、恐らく『御伝鈔』に彼が「柿の衣」を着ていたと書かれているのに対応させるためでしょう。その明法房を出迎える親鸞聖人は、例によって首に帽子を巻き手に鹿杖(かせづえ)をついておられます。先端が2つに割れた、こういう形の杖は中世の念仏聖に通有の持ち物でした。

、明法房はもうその中へ入っています。鉢巻と矢と太刀はこれまでの姿と同じですが、鎧はいつ脱いだのか着けていません。茶色に白い斑点の衣装になっているのは、恐らく『御伝鈔』に彼が「柿の衣」を着ていたと書かれているのに対応させるためでしょう。その明法房を出迎える親鸞聖人は、例によって首に帽子を巻き手に鹿杖(かせづえ)をついておられます。先端が2つに割れた、こういう形の杖は中世の念仏聖に通有の持ち物でした。

そして草庵の縁側では、もう明法房が頭の髪を切り取って、手に持っています。今まで持っていた太刀と矢が放り捨てられています。たった今ドラマチックな回心が行われたことを物語っていま す。

す。

以上、この段終えには4箇所に明法房の姿が書かれています。現代的な感覚では矛盾のように思われるかもしれませんが、これは右から左へ時間の経過を表わしていることを示すもので、こういう手法を「異時同図画法」といいます。

![]()

最下段がこの「箱根霊告」の場面です。

最下段がこの「箱根霊告」の場面です。

右側に緑青を使って山肌を描き、樹林をあしらっているのは「天下の険」箱根山を表わしています。そこに柴垣を巡らした建物があり、その入り口へ3人の僧が到着したところです。手に笠を持ち脚絆をつけ、草鞋を履いているのは旅の途中であることを示しています。先頭の1人だけが頭巾をかぶり鉢巻をしていますが、これが親鸞聖人です。いつも首に巻いておられる帽子が見えませんが、頭巾に隠れているのでしょう。後に従う2人については、絵解き本などでは顕智房と専信房とも、西念房と蓮位房ともいわれますが、どれも根拠のあるものではありません。

建物の中から男が1人出てきて、入り口のところで聖人と話し合っています。これが箱根社の神官で、今、権現から受けた夢のお告げを語り、聖人ら一行を請うじ入れようとしているところです。『御伝鈔』には「まこと齢傾きたる翁のうるはしく装束したる」と書かれていますので、老人であったはずですが、この画の顔つきでは壮年に見受けられます。絵師が『御伝鈔』の文句を充分に読み取っていなかったからでしょうか。ただ衣裳の方は直垂を着て指貫をはき、頭に立烏帽子をかぶっていますから、「うるはしく装束したる」の文句の通りで、間違っていません。

ところで、この段の画面は左端に大きな建物があって、その中で親鸞聖人が若者らしい折烏帽子の男と話している状況になっていますが、実は、これは関東から平太郎という男が京都の聖人を尋ねてやってきた場面なので、この次の「熊野霊告」段に相当し、この段には関係のない絵です。

そのところから霞に沿って右へ進んだ位置に朱塗の鳥居と桧皮葺の建物などが描かれていますが、これは箱根権現のお社です。というのは、『御絵伝』のもとになった康永本の『親鸞聖人伝絵』に、これと全く同じ絵が箱根権現として描かれているからです。『御絵伝』では社殿と神官の住居とが霞によって上と下と2段に分離させられてしまっていて、見る者を惑わせますが、このような画面配置は『御絵伝』を制作した絵師の独自な判断によるものでしょう。

そのところから霞に沿って右へ進んだ位置に朱塗の鳥居と桧皮葺の建物などが描かれていますが、これは箱根権現のお社です。というのは、『御絵伝』のもとになった康永本の『親鸞聖人伝絵』に、これと全く同じ絵が箱根権現として描かれているからです。『御絵伝』では社殿と神官の住居とが霞によって上と下と2段に分離させられてしまっていて、見る者を惑わせますが、このような画面配置は『御絵伝』を制作した絵師の独自な判断によるものでしょう。

![]()

「熊之霊告」は第1段の左半分と第2段になります。

「熊之霊告」は第1段の左半分と第2段になります。

第1段の左方、つまり第4幅の左下隅は、京都五条西洞院の親鸞聖人のご住居へ平太郎が参上したところです。折烏帽子をかぶり、直垂に指貫をつけて縁側に膝を着いているのが平太郎です。口髭をたくわえ、腰に小さい刀を差していて、武士に従う家来らしい姿に描かれてあります。

室内に座ってこれに対面しているのが親鸞聖人であることは、首に帽子を巻いておられるので明らかです。縁側で横顔の見える人物は秘書の蓮位房であろうといわれております。

第2段目が熊野本宮大社の場面です。

手前の桧皮葺の建物が参籠所で、中に7人ほどがくつろいでいます。向かって左側の人物のうち、手前の男が片手を枕にして横になっていますので、これが平太郎でしょう。中央の男は頭が総髪のようで、鳥烏帽子をかぶっていませんので、これが一行の先達を勤めてきた御師のようです。向かって右側に一人だけ直垂姿の男が横に臥していますが、これが領主の佐竹刑部左衛門末方でしょうか。その手前に白い被衣(かつぎ)をかぶっている女性らしい2人が見えます。熊野は女性の参詣を受け入れて

手前の桧皮葺の建物が参籠所で、中に7人ほどがくつろいでいます。向かって左側の人物のうち、手前の男が片手を枕にして横になっていますので、これが平太郎でしょう。中央の男は頭が総髪のようで、鳥烏帽子をかぶっていませんので、これが一行の先達を勤めてきた御師のようです。向かって右側に一人だけ直垂姿の男が横に臥していますが、これが領主の佐竹刑部左衛門末方でしょうか。その手前に白い被衣(かつぎ)をかぶっている女性らしい2人が見えます。熊野は女性の参詣を受け入れて 、大峰や高野山のように女人禁制としなかったのが多くの参詣者を集めた所以の一つだといわれていて、女性の参詣も多かったようです。

、大峰や高野山のように女人禁制としなかったのが多くの参詣者を集めた所以の一つだといわれていて、女性の参詣も多かったようです。

朱塗の本殿は、正面の扉が両側へ押し開かれ、御簾が巻き上げられて、中に2人の人物がこちらを向くように座っています。向かって左が貴族の正装である束帯を着用し、冠をかぶり手に笏を持っていますので、これが熊野権現です。向かって右が親鸞聖人であることは言うまでもありません。権現がやや頭を下げていて、聖人に敬意を表していることを示しています。

![]()

3段目がご臨終の場面で、4段目が葬送の場面です。

3段目がご臨終の場面で、4段目が葬送の場面です。

ご臨終の場面では、右に別室が設けられていて、丸い火鉢を前にして白衣を召された聖人が火鉢に右肘をつくような格好で座っておられます。前には5人ほどの人物がいます。

実は、この場面は覚如聖人が晩年に作られた康永本『親鸞伝絵』に初めて描かれて以来、どの『御絵伝』にも描かれているのですが、『御伝鈔』にはこれに相当する文章はありません。そのため、色々に推測されたりしていますが、これは関東から聖人を慕って上洛してきた門弟たちに面会しておられるところと解釈するのが最も穏当であろうと思います。

中でも「自然法爾章」は門弟たちに口頭で述べられたということがわかっていますので、自然法爾について語っておられる場面と考えることもできましょう。そうだとすると、聖人に何か喋っているらしい中央の僧が高田の顕智聖人ということになりそうですが、 如何でしょうか。

如何でしょうか。

画面中央の部屋では、聖人は白い夜着に覆われて横たわっておられます。周囲の人々は皆いろんな姿態で泣き悲しんでいます。『御伝鈔』に「恋慕涕泣せずということなし」とある通りの状況です。聖人の枕元に座って、聖人の御頭に手を当てているのが専信房だとか言いますが、何も特別根拠があるわけでなく、古記録に、高田から顕智、専信の2人が葬儀に参加し納骨を行ったとあることからの推測でしょう。

塀の外では、早や柩を納めた輿が葬場へ向かおうとしています。松明を持った人物2人がこれを先導しているのは、時刻がもう夜になっていることを示しています。

塀の外では、早や柩を納めた輿が葬場へ向かおうとしています。松明を持った人物2人がこれを先導しているのは、時刻がもう夜になっていることを示しています。

![]()

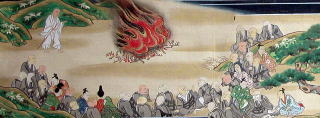

そこから1段上へ進みますと、輿は熊笹の生い茂った丘の間を進んでいますが、その丘の向こう側の山影に、柿色風の衣装をつけ、目だけを残して白覆面をした人物が10人近く、棒か槍のようなものを持ってこちらに向かおうとしているのが見えます。これは祗園社に属する犬神人(いぬじにん)で、葬儀の先払いをする役目だった人たちだと言い伝えられています。

そこから1段上へ進みますと、輿は熊笹の生い茂った丘の間を進んでいますが、その丘の向こう側の山影に、柿色風の衣装をつけ、目だけを残して白覆面をした人物が10人近く、棒か槍のようなものを持ってこちらに向かおうとしているのが見えます。これは祗園社に属する犬神人(いぬじにん)で、葬儀の先払いをする役目だった人たちだと言い伝えられています。

画面左側の窪地では火葬が行われています。火焔がメラメラと大きく燃え上がり、『御絵伝』の中のクライマックスの場面です。それを取り囲んで、多くの人々が別れの涙を流しています。

画面左側の窪地では火葬が行われています。火焔がメラメラと大きく燃え上がり、『御絵伝』の中のクライマックスの場面です。それを取り囲んで、多くの人々が別れの涙を流しています。

その火焔のなびく方向ですが、江戸時代半ば頃以降、本願寺派本山から授与された『御絵伝』はほとんどが向かって左方へなびいているのが特色で、その点で大谷派の『御絵伝』と違っています。どうやら、本願寺派本山に属する絵所でそのように作られたためのようです。何故こうされたのか、理由はよくわかりませんが、一般にこの種の画は南から北を向いているように描きますので、この場合もそうだとすると、本願寺派絵伝の火焔は西の方へなびいていることになります。「聖人は西方浄土へ還っていかれたのだ」とする配慮がはたらいて、そんな描き方になったのかもしれません。

その火焔のなびく方向ですが、江戸時代半ば頃以降、本願寺派本山から授与された『御絵伝』はほとんどが向かって左方へなびいているのが特色で、その点で大谷派の『御絵伝』と違っています。どうやら、本願寺派本山に属する絵所でそのように作られたためのようです。何故こうされたのか、理由はよくわかりませんが、一般にこの種の画は南から北を向いているように描きますので、この場合もそうだとすると、本願寺派絵伝の火焔は西の方へなびいていることになります。「聖人は西方浄土へ還っていかれたのだ」とする配慮がはたらいて、そんな描き方になったのかもしれません。

![]()

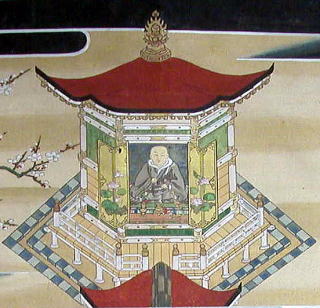

第4幅の最上段がこの場面です。中央に六角の廟堂が描かれていますが、これが本願寺発祥の姿です。

第4幅の最上段がこの場面です。中央に六角の廟堂が描かれていますが、これが本願寺発祥の姿です。

屋根が桧皮葺になっていますが、西本願寺の「善信聖人絵」や高田専修寺本伝絵のような初稿本系の古い絵巻を見ますと、本瓦葺に描かれていますので、それがもとの姿ではないでしょうか。この堂は1336(建武3)年に焼失しました。この『御絵伝』のお手本になった「康永二年本」の絵師は元の廟堂を知らなかったので桧皮葺に描いたようです。

廟堂の内部は親鸞聖人がこちらを向いて座っておられるお姿になっています。膝の前には前卓がおいてあって、その上に三具足も載っています。しかし、覚如聖人が最初に作られた絵巻の絵伝は、これとは異なっていたようです。

西本願寺に伝えられている『善信聖人絵』では、堂内には笠塔婆風の石塔が一基置かれているだけです。この石塔は聖人のお墓と全く同じ形なので、お墓をこの堂内へ移したことがわかります。それに対して、同じ初稿本系といわれる高田専修寺の絵巻『善信上人伝絵』の廟堂の中には、その石塔だけでなしに、石塔のすぐ背後に椅子に座った親鸞聖人像が描かれているのです。前卓や三具足はありません。

そこで、学界では、どうしてこういう違いが生まれたのか、どちらの絵が古い形態なのか、論争になりました。廟堂を建てた当初は『善信聖人絵』のように、堂内には石塔を建てただけの状態だったのではないか、いかにも簡素でこれが最も古態らしいという説と、『御伝鈔』に「仏閣を立て影像を安ず」とあるのだから、影像は最初から安置されていたはずで、その点専修寺本の絵が当時の姿を写しているのではないかという説とが対立したのです。

この論争は、両説ともそれぞれもっともな理由があり、まだ決着していませんが、この場面の図柄全体は「善信聖人絵」の方が古態と認められることもあり、前者の説の方がやや有利というところでしょうか。堂内に親鸞聖人像だけが真正面向きになっている点については、このような経緯があるのです。石塔が見えないのは火災に遭った時に壊れてしまったのでしょう。

堂の前には白梅と紅梅が咲き誇っていて、聖人への献華のようです。廟堂を取り囲んで回廊があり、そこから堂を礼拝するようになっていて、初稿本系の『伝絵』には回廊に何人かの僧俗が座っている様子を描いているのですが、覚如聖人が晩年に改定された「康永二年本」やそれに基づいて作られた4幅の『御絵伝』では、回廊に人影はありません。『御伝鈔』に「緇素老少、面々に歩みを運んで年々廟堂に詣す」と書かれているのですから、ここは沢山の人々が参詣に来ているように表現するのが筋だと思うのですが、反対に参詣者を消してしまっているのです。どうしてこういう図柄に改められたのか、よくわかりません。

そして、この場面はただ1人、竹箒を持って庭を掃いている僧が描かれています。毛皮の半纏(はんてん)を着ていて、老人のようです。『御絵伝』の画面では見えないのですが、高田専修寺本などの絵巻は、取手のついた大きな鍵を腰に差しているのがわかりますので、これはこの廟堂の鍵を預かっている人、つまり覚如聖人ご自身だろうと考えられます。

そして、この場面はただ1人、竹箒を持って庭を掃いている僧が描かれています。毛皮の半纏(はんてん)を着ていて、老人のようです。『御絵伝』の画面では見えないのですが、高田専修寺本などの絵巻は、取手のついた大きな鍵を腰に差しているのがわかりますので、これはこの廟堂の鍵を預かっている人、つまり覚如聖人ご自身だろうと考えられます。

こんなところにご自身が登場したのは、廟堂の管理権を持っていることを門徒たちにアピールするつもりだったんだろうと説く学者もあります。そうかもしれません。しかし、そこまで考えなくてもいいのじゃないか、テレビの連続ドラマなどで、原作者やナレーターが最終場面にちょっとだけ顔を出すことがあるような、そんな作者意識じゃなかったのか、というぐらいに私は考えています。

以上

![]()