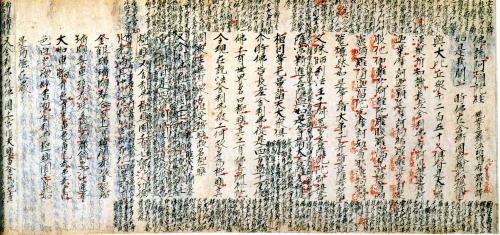

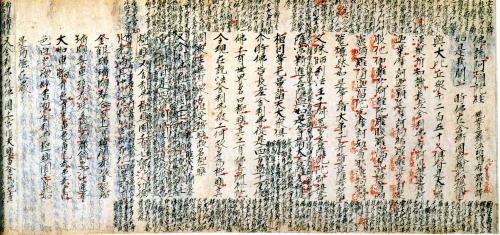

親鸞聖人筆・『阿弥陀経註』(西本願寺蔵)

親鸞聖人筆・『阿弥陀経註』(西本願寺蔵)

| |

||

| 第18ノート(『楠本』第2巻第3ノート/47-1773) |  |

第18ノート(『楠本』第2巻第3ノート/66-1792) |

慚愧の信を得ることは これは浄土の阿弥陀経 なむあみだぶのなせるなり |

才市は 喜びを 当てにするじゃない 当てにはせんよ 歓喜なり 歓喜は 浄土の阿弥陀経 |

|

|

![]()

≪無問自説の経典≫

阿弥陀経というお経はな、無問自説のお経というてな、お釈迦如来さまが「舎利弗よ」「舎利弗よ」と36回もお弟子中で智慧第一といわれる舎利弗尊者に呼びかけて説法されたお経じゃ。舎利弗尊者が聞いたから説法されたのではない。これだけは何がなんでも言うておかんならん、そう考えて残された大切なお経じゃ。

小学生の頃、ご講師さんが赤い大きな座布団を敷いた高座で御文章箱を中啓で叩きながら説教されるのを聞きました。ちょうどその頃、時々ご門徒の月忌に参って『阿弥陀経』を読まされていましたから、本当に「舎利弗よ」と36回もあるのだろうかと、お経を読みながら指で数えたものです。しかし、どうしても数が合いません。私が指で数えたら38回になるのです。

「御講師さん、数えもせずにええかげんなことを言うた」と思い込んでいました。私の思い込みが誤まりであると気づいたのは、ずっと後のことです。「如是我聞、一時仏在、舎衛国祇樹給孤独園・・・・・」と読みながら舎利弗の名を拾っていきますと38回出てきます。しかし、一番最初に出る「長老舎利弗」は説法の場に舎利弗、摩訶目建連・摩訶迦葉・・・・・などのすぐれたお弟子がいたことを叙述したものです。また経末の「舎利弗、及諸比丘、一切世間天人・・・・・」とあるのは、説法を聞き終わって、舎利弗をはじめとする人々が歓喜し、信受したと述べたものです。

したがって、「爾時仏告、長老舎利弗・・・・・」からが釈尊の舎利弗への呼びかけで、全くこの短いお経の中で36回もその名を呼ばれているのです。

にもかかわらず、舎利弗は一言も言葉を発していません。その点を指摘して、古来この経を「無問自説の経」と呼んで重視しているのです。誰かの質疑に応えてからの説法ではなく、釈尊の自発的意思で「これだけは言わずにはおれない」という最重要の説法なのです。

また、仏弟子中智慧第一の舎利弗が何度も何度も呼びかけられながら、その上「あなたはどう考えるか」と二度まで聞かれながら、黙して口を開かなかったのは、人知をもって考え及ばないほどの、弥陀の救いの素晴らしいはたらきが語られたからであります。ただただ「そうでありましたか」とお聞きする以外にないことを示しているのです。

知人から聞いたのですが、仏教専門学校長のK先生は大変なワープロ・マニヤだそうです。暇さえあれば経典をワープロに打ち込んでいらっしゃるそうです。所要でK先生のところへいきましたら、「あなたにこの世に一つしかないお経をあげましょうか」とおっしゃって、ワープロに向かってしばらくカチャカチャとキーを操作して、できあがった原稿をプリンターから取り出してくださったそうです。見ると、和文に延書さえれた「阿弥陀経」ですが、よく見ると「舎利弗」のところに自分の名前が38回入ったもので、「私のために説法くださった、こんな有り難いお経をもらったのです」と感激していました。

お経はこのように読むものなのです。そのように読みますと、如来の呼び声が私の心に沁み入るのです。

ワープロとかパソコンは誠に器用なもので、一端「阿弥陀経」を憶えさせておきましたら、38ヵ所の「舎利弗」を一発で他の名前に置き換えることができるのです。あなたも、あなた一人に説かれた『阿弥陀経』を手に入れて読まれてはいかがでしょうか。どなたか、そのお世話をしてくださる方はありませんか。(霊山勝海)

![]()

多くのお寺もそうでしょうが、七七日のお参りや月命日のお参りには『阿弥陀経』を拝読します。

多くのお寺もそうでしょうが、七七日のお参りや月命日のお参りには『阿弥陀経』を拝読します。

2013年2月、例によって七七日のお参りしていると、40代半ばのご主人から「お経を読んでいても、意味が分らない」とのご指摘がありました。かつて、某ご門徒宅の「報恩講」にお参りした折りにも、若いご家族から「正信偈では意味が分からないから『信心のうた』でお勤めしてもらえませんか」と頼まれたことを思い出した。この時は、『信心のうた』で勤行したけれども、結果らしくないからということで、その後も従来のまま『正信偈』をお勤めしているのだが、これがきっかけで『正信偈講座』が始まったのであった。

*

それで、「ちょっと時間をください。私もそれなりに勉強し直して、『阿弥陀経』の勉強会を開きましょう。その時にはお参りください」と別れたのでした。

そして、厳苦3か月、何とかお話のできる目鼻がついた2013年5月16日、親鸞さまのご命日法座として『第1回・阿弥陀経の勉強会』がスタートしました。た。『正信偈講座』や『歎異鈔講座』がそうであったように、今回も『阿弥陀経文類』なるものを作成して、講座のテキストにしております。色々な先生の書籍を読んで、ある意味ではそれを受け売り的にお話をするのですから、変なレジメを作ってゴミの山になるより、後からでもで読み直すことができる本になるわけです。

ただし、文章の取捨は私の主観によりますが、それはそれで「いいとこ取り」のような気もしますが、このデータベースはまた私の参考書にもなるわけで、私にとっては一石二鳥なのです。興味のある方は原文に当たってください。

![]()

さて、霊山和上がその著作『私一人の阿弥陀経』に紹介されているK氏というのは、私もかねてから存じ上げておりまして、パソコンが出始めた頃に法名を入れた『阿弥陀経』をお作りになられたことは伺っておりましたが、その当時は1台が100万円を下らない時代でありましたので、将来、私がパソコンを使いうようになったらやってみたかったことの一つでした。ちなみに、およそ数十年前になりますが、先般お亡くなりになられた梯和上の『往生論註』の講義録もK氏からプリントアウトしていただいたことです。皆々お浄土に還られました。

法名というのはご本山で、帰敬式(おかみそり)を受け浄土真宗の門徒の証を立てた時に戴く名前です。「釈」という文字がつきますが、釈尊のお弟子になったという表明です。ところが、お寺のお坊さんの場合は、例えば、戸籍に「俊彦」とあっても、僧侶となったので変更ということで「俊成」と改名の手続きをすることができます。ところが、ご門徒さんの場合はなかなか困難で、教務所に奉職している時にも、門徒推進員の方々は本山での研修中に、法名のない方、帰敬式を受けておられない方は必ず受式して法名を戴かれなくてはなりません。けれども、その法名を使う場所がないのです。戸籍名は簡単に変更できませんし、俳号や雅号で使う訳にもいかず。

そうした懸念が時機純熟。それこそ苦節30年、この度のご縁となった次第です。

手作りのものですから、たいした装丁はできませんが、法名を戴かれた記念になればと作成いたしております。