![]()

『教行信証』の内容に示されている聖人の教えの体系というものはどういうものかということを申しておきますと、これは聖人の教えを主体的に受け止めようとする時にはそれほど重要なことではありませんが、その教えの枠組みを知るためには必要なことです。普通は三々四科の法門とか六三法門とか申しますが、まとめてみますと、

| 三門 | 三願 | 三経 | 三機 | 三往生 |

| 要門 | 第19願 | 無量寿経 | 邪定聚 | 双樹林下往生 |

| 真門 | 第20願 | 観無量寿経 | 不定聚 | 難思往生 |

| 弘願門 | 第18願 | 阿弥陀経 | 正定聚 | 難思議往生 |

これが『教行信証』の教学の体系です。三門は浄土の法門を三つに分ける。三願はそれを法蔵菩薩の四十八願中の第十九・二十・十八願に配当し、それぞれの趣旨を明らかにするものとして観無量寿経(観経)・阿弥陀経(小経)・大無量寿経(大経)という浄土の三部経を挙げ、それに対応する衆生の機類と往生の在り方を示し、さらにその教意を三蔵で表すと、こういうことです。この二門、要門と真門について述べるのが『方便化身土巻』、弘願門については『教巻』『行巻』『信巻』『証巻』『真仏土巻』の真実五巻において述べられます。

そこで、聖人がどういうことを言おうとされているかというと、浄土の教えにおいては大無量寿経が真実の教えであり、それは第十八願が中心である。第十九願、二十願は真実へ導くための方便の教え、仮の教え。観経、小経は隠れた意味として第十八願の教えを示しているが、表面的には第十九願、第二十願の教えを説いている。教えを受ける人間の側から申しますと、その宗教的な在り方には真実のものと、そこに達しない前段階、仮のあり方、それに全く偽なる在り方、誤った在り方の三つの区別がある。こういうことを考えておられるわけです。

聖人がこういうことを立てられる意図は、人間の宗教的対応には真仮偽の三つがある。真実の在り方は阿弥陀仏の第十八願によって、この世では正定聚不退転の位につき、命終わって報土の往生すると同時に成仏して証に至り、さらに還相回向の働きを得る。これは人間の力は一切加わらない、全て本願力によって成就される、これだけが真実である。しかし、浄土の教えを聞く者にはそこまで達しないで、なお自力に執する者もいる。それが第十九願、第二十願の機類。浄土の教えを説くのは真実の教えであるその教えを隠れた形で含んでいる観経、小経だが、その隠された真実の意味を理解せず、表面的な意味だけをとって自らの努力で浄土へ往生しようとするのが、真に対する仮の在り方。浄土教以外の仏教諸門、聖道門も、この仮の在り方に含まれます。これらの在り方をしている者は自らの計らいを捨てて本願力に帰することによってはじめて真の宗教的在り方に達する。そういう関係が真と仮んとの関係です。さらに仏教以外の九十五種の外道は一切虚偽の教えである。こういう形で人間の宗教的在り方を区別する。そういうことがこの教学の体系において示されています。

こういう把え方は今日の言葉で申しますと、宗教的精神の深化向上の過程の把握というように理解することもできます。特に真と仮をめぐって人間の宗教的な在り方は三つの段階をもっている。真の宗教に至る前に二つの段階があり、それを経歴して真実の世界に入る。それが聖人ご自身の精神的経歴であったと語られているのが、よく知られた三願転入の文です。これは方便化身土巻』に記されていますが、第十九願、第二十願の在り方について述べられた後に、聖人は自らの求道の過程を反省して、第十九願から第二十願へ回入し、さらに今第十八の願かいへ転入することができたということを、喜びを込めて語っておられます。こういうことを通して、聖人は人間の宗教的な在り方を、いわば類型的に、しかも動的に考えておられるわけです。ご自身の精神的経歴を類型的に考えることによって、真の宗教的な在り方を明らかにする、仏教各宗派、それに浄土門の異流も含めて批判し、真実の宗教的な在り方は自力を捨てて本願力に帰する、それしかないのだということを明らかにしようとされている。このように言うことができます。

![]()

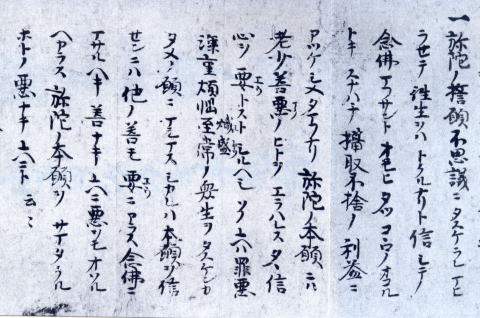

「正信偈偈前の文」

「凡そ誓願について真実の行信あり、また方便の行信あり。その真実の行の願は、諸仏称名の願なり。その真実の真の願は、至心信楽の願なり。これ即ち選択本願の行信なり。その機は即ち一切善悪大小凡愚なり。往生は即ち難思議往生なり。仏土は即ち報仏報土なり。これ即ち誓願不可思議一実真如海なり。『大無量寿経』の宗致、他力真宗の正意なり。」

真実の行の願とは第十七の諸仏称名の願のことで、諸仏が阿弥陀仏の名を称えて、その本願の心を我々に教えてくださるということ。そのことの成就を誓った願が第十七願で、これが真実の行の願だといってあります。そして真実の信の願は第十八の至心信楽の願で、信心を因として浄土に往生するという願だということになります。

真実の行の願は第十七願で、真実の信の願は第十八願、しかし、行信合わせていうと第十八願だということになるわけです。即ち、第十八願の行信というかたちでおさまるのです。

そこで、第十八願の行信とは何かというと、第十八願の行信とは、その願文によると、「乃至十念」で、称名のことです。そして、その信は願文では「至心信楽欲生」の三心、信心のことです。この十念とか三心が行と信ということになります。広げていうと、第十七の諸仏称名の願が行の願だけれども、その諸仏称名が行であるけれども、つづめていうならば、第十八願の私が申す称名が行だということになります。

私の称名(第十八願の称名)が諸仏の称名(第十七願の称名)であり、諸仏の称名(第十七願の称名)が私の称名(第十八願の称名)であるということが、ここの所ではっきりと説明がつきます。私が称える一声一声のお念仏が、みんな諸仏の称名、私に対する如来のお喚び声だと親鸞は教えてくれるわけです。そしてまた、そのような称名念仏が、そのまま信心であるとも明かしているのです。

それから方便の行信というのはどういうことかということですが、それはここでは明かされていません。『化身土巻』で、この方便の行信について詳しく説明します。ここでは表題だけをあげて中身の説明はしておりません。ちょっと言っておきますと、方便の行信には第十九願の行信と第二十願の行信があります。第十九願の行は修諸功徳、定散の諸行を修めて浄土に生まれる。第二十願は植諸徳本、自力の称名をして浄土に生まれる。これを親鸞はいずれも方便の道で本当の仏道ではないという批判を、後の『化身土巻』でするわけです。これが浄土真宗の基本の行道です。

本願念仏の道はもともと社会の底辺に生きる私たち庶民のために説かれた成仏道であります。さらに言えば、日々の生活の中で善根をなすことも少なく、様々な悪行を犯すことの多い私たちの仏道だということです。『無量寿経』の第十八願文に「ただ五逆と正法を誹謗する者は除く」とありますが、この念仏成仏の道は、全ての人々に通じる仏道であるけれども、父母を殺害するような五種の大逆罪と、仏法を否定する者は除くということです。このことはまた裏返して読めば、仏法を否定する者が救われないということは当たり前ですが、五種の逆在以外の罪を犯した者は、全て悉く往生できる、仏に救われていくということであって、この本願文に明かされた念仏成仏の道とはまさしく悪人、凡愚の者の仏道であることを示すものです。事実、この『無量寿経』の原型といわれる初期無量寿経の『大阿弥陀経』や『平等覚経』の第十八願文相当の願文をみますと、そこにはいずれも「悪をなす者」と明かされていて、この第十八願、浄土真宗の念仏成仏の道がひとえに悪人、いかなる罪を犯す者であろうとも、全ての凡愚なる人々のための仏道であることが明瞭なのです。またこの『大阿弥陀経』や『平等覚経』には、父を殺した阿闍世太子も救われたと説いております。

その次の利益とは、往生成仏という問題です。ここでは端的に往生といい、その往生とは難思議往生であるといいます。親鸞はこれについて、方便の行信の仏道によれば、第十九願、第二十願では双樹林下往生、難思議往生であって、本当の浄土には往生できないといっています。方便化土に往生するので成仏ができず、本当の利益は得られない、本当の利益は第十八願の真実の行信、まことの念仏と信心によってのみ成り立つのだといおうとして難思議往生といい、その浄土を真実の報土と、このようにいうわけです。まことの念仏の教えに従って、おのれの人間の実存性に深く目覚めていくことの中に、今生では正定聚、即得往生を得、また菩薩となり、如来に等しき人となり、また未来においては浄土に生まれて仏になる。

こういう構造で親鸞は念仏、信心の利益について指し示すわけです。

![]()

『証巻』は第十八願の「もし生まれずば」の生、即ち「往生」ということを明らかにするために開かれたものである。念仏門は自力の修業によって証を開くことを期待する聖道門と異なり、念仏して浄土に往生する教えである。苦しみ悩みから離れることのできない娑婆世界の業苦の真っ只中にあって、本願のいわれを聞き、この苦悩の衆生にこそかけられた如来の本願のまことであることを信知して念仏せしめられ、その証果として帰入せしめられる境界が浄土である。ここに『証巻』が『行巻』『信巻』に続いて開かれた意義がある。

真に安んじ心が開かれ、ついには万人の帰すべき世界が浄土であり、心の故郷であるが、そこに還ることが往生である。ところが、念仏せしめられることなしには浄土に往生するといっても、それは人間の思い描く幻想であり、単なる理想世界に過ぎない。そこには何らの現実性がない。したがって、「往生の徴は、行信としての念仏の証果である」といわれるのは、この意味においてである。徴とは現実的なものであって、この身に現れる働きを指す。徴なき念仏は自力の念仏であり、空念仏に過ぎず、自利利他の働きのないものである。徴とは、自利利他の働きであり、果という言葉から連想されるような実体的なものではなく、往相、還相の二廻向という、限りなき動的な働きである。また、何か獲得さるべく固定したものではなく、念仏する身に絶えず内感せしめられ、証せられ、表されてゆくものである。「現生十益」はまさにこの自利利他の働きを具体的に詳説したものといえよう。

親鸞は、この徴の現れる境地を「自利利他円満の妙位、無上涅槃の極果」と呼び、また「煩悩成就の凡夫、生死罪濁の群萌、往相回向の心行を獲れば、即の時に大乗正定聚の数に入るなり。正定聚に住するが故に必ず滅度に至る」と述べている。凡夫が到達する境地でありながら、それが「無上涅槃の極果」と呼ばれ得るのは、この証を獲るに至る念仏の行信が如来回向であるからである。

そして正定聚に住するとは、信の一念に、即の時に必ず滅度を得る身になったことに徹底することで、必至滅度は正定聚の中身に他ならない。

滅度は、この娑婆世界にはなく、人間の生を終えてからの、浄土の証である点からすれば、この世での信の一念に往生する正定聚の位とは全く別であるといえよう。しかし、両者は相互に関係のないできごとではなく、普通、未来にあると言われている滅度は、住正定聚を超越したものでありながら、同時にそこに内在しているという密接不離な関係にある。言い換えれば、「正定聚に住する」ことの内容が「必至滅度」ということに他ならない。滅度は来世に属するものではあっても、往生浄土は常に現世の問題である。

親鸞以前には、往生は臨終の時に心が散乱しなければ、念仏のうちに達成できると考えられており、法然までは、往生といえば、死んで往生すると考えられていた。

ところが、親鸞は、往生は信の一念に得るので、臨終の来迎を期待するのは却って信心の不純を示すものとみなした。『証巻』の自釈に、「煩悩成就の凡夫、生死罪濁の群萌、往相回向の心行を獲れば、即の時に大乗正定聚の数に入るなり。正定聚に住するが故に必ず滅度に至る。」と述べているのは、現生に正定聚に入り、その必然の結果として滅度(無上涅槃の証)を得るということを表している。

また、このことを『ご消息第一通』では、「来迎は諸行往生にあり、自力の行者なるが故に。臨終ということは諸行往生の人に言うべし、未だ真実の信心を得ざるが故なり(略)真実信心の行人は摂取不捨の故に正定聚の位に住す。この故に臨終待つことなし、来迎たのむことなし。信心の定まる時、往生また定まるなり。」と言い表している。往生とは信の一念であり、それまで自力を頼みとしていた自己が死んで、本願を憑む自己がそこに誕生することである。

仏教では「未来(未だ来らず)」という言葉の代わりに「当来(まさに来るべき)」という言葉が用いられるが、正定聚が現生に属するとすれば、滅度は当来にあると言ってよいであろう。未来という言葉は、現在とかけ離れてあるような響きをもつが、当来というと、現在に直結しているニュアンスに富んでいる。そして当来は即ち本来に他ならない。正定聚を意味する往生が現生に起きる出来事であるからといっても、それは決して日常性の域に留まるものではなく、往生のところに超越的な仏果の証が宿り、往生人は現生にありながら、浄土の風光に触れつつ生きているのである。この往生生活の特質を代表するものが『信巻末』に列挙された「現生十益」に他ならない。

親鸞は、その正定聚をば、仏の資格がありながら五十六億七千万年後に出世して仏法を弘めるため、菩薩の位に留まって兜卒天に待機しているという、未来仏たる弥勒に喩え、王日休の『浄土文』の言葉「便同弥勒(すなわち弥勒に同じ)」や『大経』の「次如弥勒(次いで弥勒の如し)」をもって、好んで言い表した。あるいは、『華厳経』の「如来と等し」という言葉もしばしば語り、また『ご消息第二十通』では、これを言い換えて「諸仏と等し」とも言い、真実信心の人が諸仏に護念せられることを、「安楽浄土へ往生して後に護りたまうと申すことにては候らわず、娑婆世界に居たるほど護念すとは申すことなり」と、現生の功徳を強調している。

一方、往生が成仏と全く無関係のできごとでないことを、昔から「往生即成仏」と言い表しているが、この「即」を「直ちに同じ」という意味に速断すると、聖道門の即身成仏と何ら変わりはないことになる。親鸞は未来往生と同時に、即身成仏もはっきりと退けたのである。しかし、一応往生が現生、成仏が当来のできごとであるとはっきり心得た上で用いるのであれば、何ら差し支えないであろう。「即」は「別ではない」という意味である。

また往生というできごとを、曇鸞は『論註』において、往生というのは凡夫が考えるような往生ではなく、「不生の生」「不往の往」のことであると説いていることは注目に値する。「往生浄土」と一口に言っても、それはとても凡夫が想像し思い測ることのできるような性質の出来事ではないというので、「難思議往生」とも言われている。

曇鸞は、凡夫が想像する往生、つまり此岸から彼岸へ、娑婆から浄土へ地理的に考える往生は本来の往生の意味するところではないというのである。この教えは往生の本質は、実は回心にあることを示唆しているのである。人は念仏往生を契機として、凡夫から正定聚に住した人へと変革されているのである。つまり、凡夫としての生活が終わって往生人としての生活が始まるのである。この両者の関係を、曇鸞は「決して一なるを得ず、決して異なるを得ず」といって、信の一念に往生した人が、元の凡夫性の在り方から不一不異の関係で生まれ変わったことを慎重かつみごとに表現しているのである。

『証巻』は念仏者が信の一念に達成する位を正定聚と表しているが、これはまた「無上涅槃の極果」「利他円満の妙位」とも呼ばれていることが注目される。正定聚は、この土にありながら滅度という窮極の証果に必ず至ることに確定した位であると同時に、その証果そのものが、すでにその働きを及ぼしている場でもあるのである。

そして、滅度とは無上涅槃のことであり、その働きが還相回向である。この還相廻向という働きを欠け目なく備えているのが、まさしく正定聚の位であるから、「利他円満の妙位」とも呼ばれているのである。証の境地からいうと、何か静止的な状態のように一般に考えられがちであるけれども、実は「利他円満の妙位」と称されるように、一切の衆生を救う利他の活動そのものが、その境地に他ならないというのである。即ち、往生人は「還相の菩薩」と呼ばれ、娑婆世界に居ると同時に浄土に居り、この二つのことは矛盾しないがゆえに、自由自在に利他の活動ができるという。還相の菩薩が、娑婆と浄土に同時にあり得ることは、自利利他の活動の必須条件であることは申すまでもない。娑婆に還り来った時には浄土から離れ、浄土の証の徳を喪失したというのでは、利他の活動はありえないからである。