![]() (仲野良俊先生のお話)

(仲野良俊先生のお話)

龍樹菩薩という方は、印度に大乗仏教が興りました時に中心になられた大事な方です。当時の人々は、

「龍樹菩薩は、お釈迦さまの後継ぎなのだ。」

というふうに仰いでおられたのであります。その学問の中心は般若の教学です。智慧の道と申しましょうか、空観と言いまして、総べてを空と観ずる、そういう非常に鋭い悟りを持っておられた方であります。

それから天親菩薩は、また、派が違うのです。天親菩薩が勉強されたのは瑜伽派と言いまして、唯識という学問の流れを汲んでおられます。唯識というのは、

「総べては心である、一切は心が作っているのだ。」

という学問なのです。

「心を離れては何物もない、世界が狭いのではない、心が狭いのだ。」

こういうことを非常に鋭く押えてこられた学問です。その中心人物が天親菩薩で、いわゆる瑜伽教学、唯識教学の最高峰であった。

だから龍樹、天親のお二人は、印度大乗の二大高峰、一つは般若、一つは唯識。二つの大きな山の一番上に立っておられた方が龍樹菩薩であり、また天親菩薩だったのです。そういうわけで、どうも龍樹菩薩と天親菩薩というお方が、何か一つの流れの中においでになるというようなことは、どうも言い得ない。言うならば、無関係のような格好であるわけです。

ところが、その一見無関係のようなお二人の間柄を、一つの流れとして押えてくださった方が曇鸞大師なのです。もし曇鸞大師がお出ましにならなかったら、まあ、恐らく龍樹は龍樹、天親は天親、何も関係がないというようなことになってしまって、浄土真宗の伝統がどういうことになったか。七高僧の伝統が、果たして、今のようにはっきりしていたかどうかは、甚だ疑問なのです。そういう意味で、曇鸞大師が出られたということは、これは、非常に大事な意味を持っております。

「龍樹菩薩、天親菩薩というお二人が、一つのお念仏の流れの中においでになった方だ。」

ということをはっきり押えてくださったのが、この曇鸞大師なのです。そんな点から申しますと、極端な言い方かもしれませんけれども、曇鸞大師に於いて初めて浄土真宗が成り立ったといってもいいくらいです。

お念仏のことについては龍樹菩薩も『易行品』の中で仰しゃっているし、また天親菩薩もお浄土のことを『浄土論』という書物で明らかにしておられますから、お念仏のことは、お二人とも触れてはおられるのですけれども、それが一つの大きな流れであり、念仏の伝統であるということで、いわゆる浄土真宗というものが初めて成り立ったのは、何といっても、この曇鸞大師の非常に大きな功績なのです。それを親鸞聖人が大事にしておられるわけです。

![]() (仲野良俊先生のお話)

(仲野良俊先生のお話)

およそ大乗仏教であるならば、浄土ということを言わぬ大乗仏教はないのです。浄土は何も阿弥陀仏の浄土だけが浄土ではない。薬師如来の浄土もあるし、諸仏はみな浄土をもっておられる。浄土を持たないような仏さまはありません。浄土のないような仏さまなら宿無しではないですか。居場所がないというようなことはない、みな浄土があるのです。だから、お浄土というけれども、何も、お念仏によって開けた浄土だけが浄土ではない。唯識という悟りによって開けた浄土もあるわけです。

唯識というのは、どういう悟りかというと、

「人間が苦しんでいるのは、みんな自分の心で苦しんでいるのだ。どんなことも、こんなことも、みんな自分の心でこしらえたものだ。」

そういう悟りです。ただ心があるだけだ。薄情な奴がいるのでない、薄情だと思う心があるのです。みんな心だ。これが唯識です。 そういう、一つの悟りによって開かれている浄土があるのです。それぞれの悟りによって、それぞれ浄土は違いますけれども、どんな悟りにも必ず浄土というものはある。浄土のないような悟りは、悟りにならない。悟りが具体化したのが浄土です。

天親菩薩が『浄土論』を造られたといっても、その浄土はどういう悟りによってできた浄土か、これは分かりません。何分、天親菩薩の学問が唯識なのですから、すべては心だと。これも本当に素晴らしいお悟りです。

なるほど、世界は心によってある。それは本当にそうです。人間の心に人間の世界がある。猫の心に猫の世界がある。体の違いも世界の違いなのです。猫の心に猫の身があるのです。人間の心に人間の体があり、そして人間の世界がある。そんなことで、一体、天親菩薩の腹の据わりはどこにあるのか。材料は『無量寿経』だ。材料は『無量寿経』だし、浄土は浄土なのだけれども、浄土といっても色々の悟りによって色々の浄土がありますから、そのあたりがはっきりしない。天親菩薩の腹の据わりはどこにあるのか。それを見つけてくださったのが曇鸞大師なのです。

だから、もし曇鸞大師がお出ましにならなかったら、

「龍樹菩薩の『易行品』の流れが『浄土論』なのだ。」

というようなことは、恐らくは分からなかったでしょう。それと共に『浄土論』は、ひょっとしたら唯識の論であったかもしれない。『無量寿経』を解釈したからといって、必ずしもお念仏になるかどうかは分かりません。その証拠に、七高僧以外の方で、『観経』を解釈した方もあるし、『大経』を解釈した方もいくらでもありますが、お念仏にならない。

『観経』なんかは、中国では大流行りになっておったものだから、高僧方がみな手をつけておられる。けれども、善導さまだけが『観経』のお念仏の心というものを本当に押えられた。後は『観経』を材料にしておられるけれども、全然お念仏の心を押えていないのです。だからうっかりすると、『無量寿経』を材料にして、浄土ということについて説かれたのだけれども、腹の据わりは唯識かもしれない。それが曇鸞大師のこの註解を読んで初めて、

「あ、これはお念仏の論だ。」

とはっきりするのです。

さらに『論註』を読んでみますと、一番最初の書き出しが、

「謹んで龍樹菩薩の十住毘婆沙を案ずるに、」

と、こう出てきます。おかしいのです。『浄土論』を注釈されたものだから『論註』というのですけれども、それなら初めに、

「謹んで、天親菩薩の浄土論を案ずるに、」

と言わなければならないはずだ。それをそう言わずに、『十住毘婆沙論』を引っ張り出してこられる。

「謹んで、龍樹菩薩の十住毘婆沙を案ずるに曰く、菩薩阿毘跋致を求むるに二種の道あり、一つには難行道、二つには易行道なり。」

と、『易行品』が出てくる。こういうことによって、『浄土論』は『易行品』の伝統なのだということを述べておられるのです。やはり龍樹菩薩と天親菩薩は、お念仏の伝統の中においでになった方だということがはっきりしてきたのです。ご本人お二人には分からないことかもしれませんが、曇鸞大師がはっきりさせてくださった。そのことを親鸞聖人は非常に喜んでおられるのです。だから、

「天親菩薩のみことをも

鸞師ときのべたまわずは

他力広大威徳の

心行いかでかさとらまし」

(もし曇鸞大師が、この論註解をしてくださらなかったら、あの天親菩薩のお心というものが私たちには全然受け取れなかったに違いない。有り難いことだ。)

曇鸞大師が『浄土論』を註解されたということの大事な意味、貴重な意味を非常に喜んで、そして和讃に大いに褒め讃えておられる、そのご恩を感謝しておられるのです。

![]() (仲野良俊先生のお話)

(仲野良俊先生のお話)

普通は、菩薩と言いますのは、だいたい印度の方です。龍樹、天親の外にも色々の菩薩方がおいでになりますが、ほとんど印度の方です。ところが親鸞聖人は、この曇鸞大師を、中国のお方ではありますけれども、やはり菩薩なのだと見ておられるわけです。曇鸞大師は菩薩なのだという見方といいますか、扱い方をしておられる。特別な一つの例外です。

『正信偈』の終ったところで、親鸞聖人は、

「六十行、すでに畢りぬ。一百二十句なり」

と丁寧に念を押しておられる。そうしたことがあるのですが、龍樹、天親、曇鸞は六行十二句、それから道綽、善導、源信、源空、この四人の方は四行八句です。これは、親鸞聖人のご信心が非常に純粋だということの現われです。菩薩を重く用い、高僧に対しては菩薩を重く扱われたとはいえませんけれども、高僧に対しては菩薩を重く扱っておられるわけです。それで六行十二句を費やしておられる。

また、『浄土論』を註釈されたのが曇鸞大師のお仕事です。我々は、これを省略して『論註』と言っています。『論』は天親菩薩が作られたものです。それを解釈して分かり易く砕いてくださった。それを『論註』と言うのですが、『教行信証』には何度もこの『論註』が引いてあります。その中に一カ所だけ『論註』と言わずに『註論』と言っておられる所があります。ということは、親鸞聖人は、これを『論』として見ておられるのでしょう。単なる註ではない、単なる釈ではない、解釈という形をとった『論』だ。菩薩の書かれたものを『論』と言うのです。高僧方の書かれたものを『釈』と言う。つまり、『論註』は、菩薩の書かれたものだという扱いをしておられるわけです。それで、『論』を書かれた龍樹菩薩、天親菩薩と同じように、曇鸞大師のところにも六行十二句の言葉を費やしてある。『釈』をお作りになった方には、四行八句の言葉を費やしておられる。

曇鸞大師がお出ましになったから、はじめて龍樹、天親という、この大事な二菩薩が浄土真宗の流れを汲んでおられる祖師方であるということがはっきりしたのです。そのご恩を非常に大事にしておられる。それで曇鸞を菩薩と考えておられるわけです。

ところが、そこがまた親鸞聖人の偉いところでして、

「私は曇鸞大師を菩薩と思う。」

というふうには仰しゃらないのです。

「私が思うのではない。曇鸞大師を菩薩と扱っていた人が既にある。」

それを出してこられるのです。今ここに、

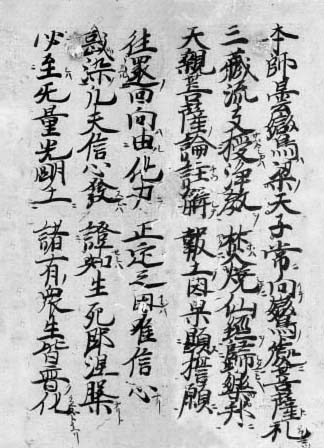

「本師曇鸞は梁の天子、常に鸞の所に向かって菩薩と礼したてまつる。」

とあるのがそれです。

曇鸞大師は北魏の方です。揚子江を隔てて、南に梁という国がある。遠く離れた国ではあったが、曇鸞の名前は天下に響いていたので、梁の天子がちゃんと知っていた。それで、いつも北を向いて曇鸞菩薩といって拝んでいたということが、迦才という人が書かれた『浄土論』という書物の中にはっきり出ているのです。

それで、親鸞聖人は、

「自分が曇鸞を菩薩と思う。」

とは仰しゃらない。

ところが、現に曇鸞を菩薩と拝んでおった人がいる。しかも、それが普通の人ではない。梁の天子、王様、公の人です。国を代表している人でしょう。その方が北を向いて曇鸞菩薩と言って拝んでいた。この事実を見よと言うわけです。

![]() (仲野良俊先生のお話)

(仲野良俊先生のお話)

中国には沢山の偉い坊さん方が、次から次へとおでましになったのですが、その高僧方の詳しい伝記が沢山残っておりまして、これを『高僧伝』といいます。その『高僧伝』の中から曇鸞大師のことをここへ引き出してこられた。初めの二句、「常向鸞処菩薩礼」までは迦才の『浄土論』です。それから、「三蔵流支、浄教を授けしかば、仙経を焚焼し て楽邦に帰したまいき。」は、『高僧伝』から引き出してこられたのです。この二行でもって、曇鸞大師は、こういうお方であったということを示しておられるわけです。

曇鸞大師というお方は、非常にお生れのいい方だったらしい。そして頭もいいし、感覚も鋭い人であったようです。ところが、生れがいい、頭がいい、感覚が鋭いとなりますと、人間は、えてして何もかも揃うということはないものです。どうも体がひ弱くて病気がちであったというのです。

出家得度なさいまして、最初は龍樹菩薩の般若の教学を勉強しておられました。ところが、般若の教学ということになると、なかなか、これは膨大の分量なのです。『大般若経』というのがあるでしょう。全部で六百巻もあるのです。あれを仏前で読む時には、転読といいまして、六百巻の標題とか品名だけを読み上げ、本文は経巻を繰り広げるだけで読誦したことにする。それでも一時間位はかかるというのですが、それほど沢山ある。そこへもってきて参考書も随分多いのです。それに取り組まれた。大変な勉強に取り組まれたわけです。ところが病気がちなのです。

そこで、つらつら思われたことには、

「こう、からだが弱くては命も短かろう。そうすると、この般若の教えを、本当にしっかりと自分の身に着けるまでには、命がもたないのではないか。中途で死んでしまえば、結局何にもならない。どうすればよかろう。」

と、迷われたわけです。

「これは、まず、長生きできる工夫をしなければならない。」

と考えられた。フッと迷われたのです。

そこで、中国に古くからあった、いわゆる仙術、仙人の術を学ばれた。長生きの法を身に着けて、それから般若にもう一返取り組もうと考えられた。その当時、陶弘景という仙術の大成者といいますか、有名な仙術の達人がおったのです。陶弘景は、また、山に隠れて住んでいたものですから、陶隠居ともいって非常に有名な人だった。この人のところへ弟子入りされて、一生懸命仙術を学ばれたわけです。頭のいい人ですし、感覚は鋭い人ですから、師匠の陶弘景が見込んで力を入れて教えた。また弟子の曇鸞はこれをスラスラと吸収していかれたわけです。そして、遂に、この陶弘景から、いわゆる奥義、仙術の秘伝を書いた『衆礁儀』という書物を授かった。偉いものです。秘伝をもらった。そしてまあ、うれしかったのでしょう、意気揚々と洛陽へ帰ってこられた。洛陽といえば都です。たまたま、その時、洛陽に菩提流支三蔵という印度の高僧が来ていた。三蔵というのは印度から中国へ渡って、そして印度のお経を中国の言葉に翻訳する人です。ここには三蔵流支と書いてあります。また、三蔵というのは、これは固有名詞ではありません。経典翻訳者という意味です。お経を中国の言葉に直す人を三蔵という。だから鳩摩羅什三蔵とか、玄奘三蔵、法顕三蔵。皆、これ、お経を翻訳する人は三蔵なのです。三蔵であるところの流支、詳しく言うと菩提流支という人です。

この菩提流支という方は、天親菩薩の教えに割合深い関係がある。まず天親菩薩のお作りになりましたところの『十地経論』という物を翻訳しておられます。それから『浄土論』も翻訳しておられる。大変な功労をされた人です。菩提流支三蔵は非常に信心の厚い、悟りも鋭い方だったのですが、この人が洛陽に来ていてお経の翻訳に従事しておられた。それで曇鸞大師は、有名な菩提流支がおられるというので会いに行かれたのでしょう。その時、自分は長生不死の術を習ってきて、しかも、秘伝までもらって帰って来た矢先ですから、ちょっと鼻息が荒いのです。それで、菩提流支に、

「仏教には長生きの法がありますか。」

と聞いた。偉いことを言ったものです。

「また、能く老いを退け、不死をなすもの有や。」

だんだん年寄っていくのを防いで、死なないようにする術はありますか。こう言った。途端に、目から火が出るほど叱られた。

「仏法以外に長生不死があるか。君は般若の勉強をしておるということを聞いたが、何という根性だ。般若という教えは智慧の道だ。悟りの道だ。いつ死んでもいいというのが般若だ。長生きしなければ困ると君は言うが、本当の永遠の命は仏道しかないのだ。涅槃しかない。般若の勉強をしながらそれが分からんのか。せいぜい長生きせえ。そんな根性を持つ者に、仏法は勿体ないわ。」

と、本当に、物凄く叱られたのです。

しかし、曇鸞大師は偉いです。さすがに曇鸞大師です。まっ正直にその言葉を受け取られた。

「ああ、そうだった。」

と気がつかれた。般若の勉強を一生懸命しておられた。ただ一時的に、

「これでは、どうも大成が難しい。」

と、フッと迷われた。途中で棒が折れてしまっては何にもならないのではないかと、ふと迷いが出た。それで、つい、陶弘景の所へ行かれたのですけれども、しかし、さすがは般若の勉強をしておられ、非常に純粋な方ですから、菩提流支の叱咤を素直に受けて、

「ああ、間違っておった。」

と気がついた。そして、「仙経を焚焼し」とあります。この『衆礁儀』を焼き捨てられたのです。陶弘景からもらって、鬼の首を取ったような気になって帰ってこられた、その秘伝の書を惜し気もなく焼き捨てられた。そして菩提流支三蔵から浄教を授けられた。ただ、叱るだけ叱られたわけではないのです。

「これを読め。」

と渡されたのが、それが『観経』であるとか、説は色々あるのですけれども、私は『浄土論』ではないかと思うのです。そして、浄土の教えに帰入された。これが曇鸞大師のご一生の中に起こった一つの出来事です。仙経を喜んで持って帰って来たのは曇鸞さまの迷いです。妄執です。その仙経を焼かれたということは、自分の迷いとともに焼き捨てられたということです。そうでなければ、本だけ焼いたって話にならない。自分の迷いも一緒に捨てられた、そういう意味をもっています。また、七人の真宗の祖師方の中で、こういう、いわゆる迷信に迷われたのは曇鸞さまただ一人です。しかし、そのことが親鸞聖人にとっては非常に大事なことなのです。何でもないことなら『正信偈』に出てきません。そういう迷信に迷われた。そして、その迷いを晴らして念仏の教えに帰入された。

「有り難いことだ。ようこそ、迷ってくださった。」

これです。この、「三蔵流支、浄教を授けしかば、仙経を焚焼して、楽邦に帰したまいき」 というお言葉の中には、親鸞聖人の曇鸞大師に対する感謝の心がこもっているのです。

「ようこそ迷ってくださった、我々のために。」

というお気持ちなのでしょう。人間というものは迷うものです。何でもない時は、

「そんなものは迷信だ。」

と言っていますけれども、何かに引っかかると、すぐ人間というものは迷い出す。弱いものなのです。けれども、それを翻して、本当の道に入るのも、また人間なのです。そういうところに、何か我々の行くべき道を、曇鸞大師が自ら見せてくださっている。

「ようこそ、迷ってくださった。」

そして、

「迷いを晴らして、本当の道に出てくださった。全く我々の行くべき道と同じ道、見本を示してくださる。」

こういうような、曇鸞大師に対する、非常に深い感謝の心を込めて謳い上げておられるというふうに私はいただいているのです。

![]() (桐渓順忍和上のお話)

(桐渓順忍和上のお話)

今、私自身の問題になりますのは、無量寿如来や阿弥陀如来に関係ある経典を得て、長寿の法を説いてあった仙経を焼き捨てになった曇鸞大師の心境の変化であります。

当時、中国は揚子江を境にして南北に別れており、北魏の者が南の梁に行くことは相当な危険の伴ったことであり、曇鸞大師も捕らえられ、梁の武帝の前に引き出されたと伝えられておりますから、仙経を得るには相当の苦心と困難とがあったのであります。それだのに、菩提流支の教えによって、阿弥陀如来の本願の意味が知らされるや、それを焼き捨てて浄土教に入りたもうたことは、今の私には考えさせられるものがあります。

私たちは、あまりにも現実的なもの、本能的な欲望に執われてはいないだろうか。寿命のことや財産のこと、色や名誉の欲には執われてはいないでしょうか。もちろんそれらのことも、人間生活の上には必要なことでありましょう。しかし、この煩悩のために人間の苦しみが起こるのでありますから、仏教では、その苦しみの根本である煩悩に執われないように、それに惑わされないようにと教えるのであります。だから、人間の煩悩を満足させるような教えは仏教ではないと言ってもよいでしょう。だが、私たち人間は、その本能的な欲望の満足を何よりの楽しみとしております。

経典には、

「欲望の満足は、剃刀の刃に塗られた蜜のようなものである。口には甘いが、気をつけていただかかないと、唇や舌を切って大変なことになる。」

と示してあります。曇鸞大師が、長寿の法を説いた仙経を焼き捨てて、浄土教に帰したもうたということは、深く考えなければならないことでありましょう。

![]() (仲野良俊先師のお話)

(仲野良俊先師のお話)

菩提流三蔵が、曇鸞の迷い心を叱りつけて浄教を授けられた。それで曇鸞大師は陶弘景からもらってきた仙経を、迷い心と共に焼き捨てて、浄土の教えに帰入された。その時、三蔵流支が授けられた浄教が何であったかについては、古来色々と論議のあるところなのです。『観無量寿経』であったという説もあります。お念仏というものが非常に具体的に説かれる『観経』ではなかったろうか。これによって曇鸞大師は念仏に遇って回心をされたのではないか、こういう考え方が一つある。これは全くごもっともなのでありまして、否とはいえません。

しかし『観経』は、疆良耶舎という人が翻訳されもので、直接、菩提流支三蔵には関係がない。自分が翻訳されたものではありません。

浄土真宗の拠り処になるお経が三つあります。これはご承知の通り、『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』の三部経です。略して三経という。実は法然聖人が、

「お念仏の道としては、これが大事なのだ。」

と言って挙げられたものを、法然聖人の言葉で、

「三経一論」

と言っておられます。『選択集』の中に出てくるのです。その一論というのは、龍樹菩薩の論ではなしに、天親菩薩の『浄土論』なのです。何故、法然聖人が、天親菩薩の『浄土論』の方を一論と言って採用されたかと言いますと、『浄土論』は、その題目からして『無量寿経』によってできた論であるということがはっきりしているからです。『無量寿経論』と言ってもいいのです。天親菩薩自ら、この論は『無量寿経』に基づいて造ったのだと言うので、『無量寿経論』というような名で呼んでおられるのです。天親菩薩の場合は、『無量寿経』によって造った論だと、もう題目からしてはっきりしていますので、それで法然聖人は三経一論とは『浄土論』であると仰しゃったのです。

それを菩提流支三蔵が翻訳されたのですが、だから恐らく、この浄教というのは、自分が苦労して翻訳したところの『浄土論』を、曇鸞大師に授けられたのではないか、こういう一つの説があるわけです。

これもなかなかごもっともな考え方です。天親菩薩の論を註解されたことが、曇鸞大師のお仕事だということになってくると、やはり、菩提流支三蔵から授けられたところの浄教、浄らかな教えは、やはり天親菩薩の論でなかっただろうか。どうも私たちはその方へ傾くのです。どうも『観経』ではないのではないか。『観経』を授けられて回心されたのなら、曇鸞大師は『観経』に手をつけられるはずですが、『観経』にはほとんど手をつけておられない。少しは『論註』の中に出てきますけれども、『観経』に直接ぶつかって、それを砕いて分かり易くするというようなことはしておられません。やはり一生懸命になさっていたのは、天親菩薩の『浄土論』を詳しく解釈するということだった。そのことから言っても、今、菩提流支三蔵が授けられた浄教というのは、天親菩薩の『浄土論』ではなかっただろうか、そう考えられるのです。